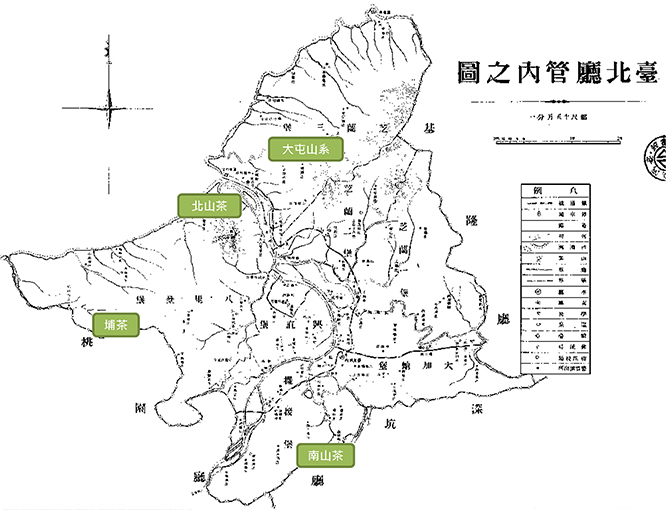

淡水出口的茶葉在19世紀90年代達到最高點,高居臺灣外銷產品第一位。當時茶商對於產茶的地點,南山茶第一的評價,由這張大正5年(1916)《臺北廳第二統計書》的地圖中,約略可知,當時南山、北山、大屯山、埔茶四大茶系的分布。

日本臺灣總督府民政局殖產部在明治28至29年(1895至1896)派遣部員農學士原熙識,便對臺灣北部進行產業調查,明治29年(1896)3月27日出版《臺灣產業調查錄》,並未在淡水地區找到百年老樹,而是在汐止(水返腳)的北港庄農家找到樹齡80多年的茶樹。在第2節〈產地〉約略提及臺灣茶樹栽培地區為北緯24度到25度10分,以大嵙崁溪與基隆河的西側丘陵台地為產茶區。

臺灣總督府督導的臨時臺灣舊慣調查會在邀請地方耆老積極協助下,對臺灣茶產業做較長期的觀察與記錄,於明治38年(1905)2月發表〈臨時臺灣舊慣調查會第二部調查經濟資料報〉,在第二部茶產業,則具體指述臺灣茶業產區的茶樹種植情況、茶葉品質,歸納四類茶區:(一)八里坌的觀音山周邊,稱「北山茶」,品質中等;(二)淡水河流域南部的文山堡、海山堡,桃園、新竹的山,向北的丘陵、山坡,稱「南山茶」,品質最好;(三)大屯山系的山坡,品質不穩定(舊芝蘭二堡、三堡地區,今日北投、淡水、三芝、金山一帶);(四)臺北到新竹鐵路沿線,稱「埔茶」(今楊梅、埔心、富岡、往新竹一帶低矮的丘陵),品質最差。

淡水茶園屬大屯山系,氣候條件屬「北山茶」,但因受東北季風影響時氣溫偏低,品質極不穩定,明治30年(1897)臺灣總督府技手(師)藤江勝太郎,在臺北外二縣下茶業的調查復命書指出,上等茶園為1甲地能產生葉1600斤,中等茶園為1000斤,下等茶園為800斤。淡水茶園的價格便落在下等茶園,遠次於南山茶的茶區。

一直到明治34年(1910)後期,淡水茶農在臺北州政府、淡水郡役所鼓勵下,參加臺灣總督府殖產局所設立茶葉栽培試驗所、傳習所的各項培訓,提昇茶樹栽培品質,改良製茶技術後,淡水茶葉的品質才獲得大幅提昇,粗製茶廠便陸續成立,開啟淡水茶廠的新紀元。