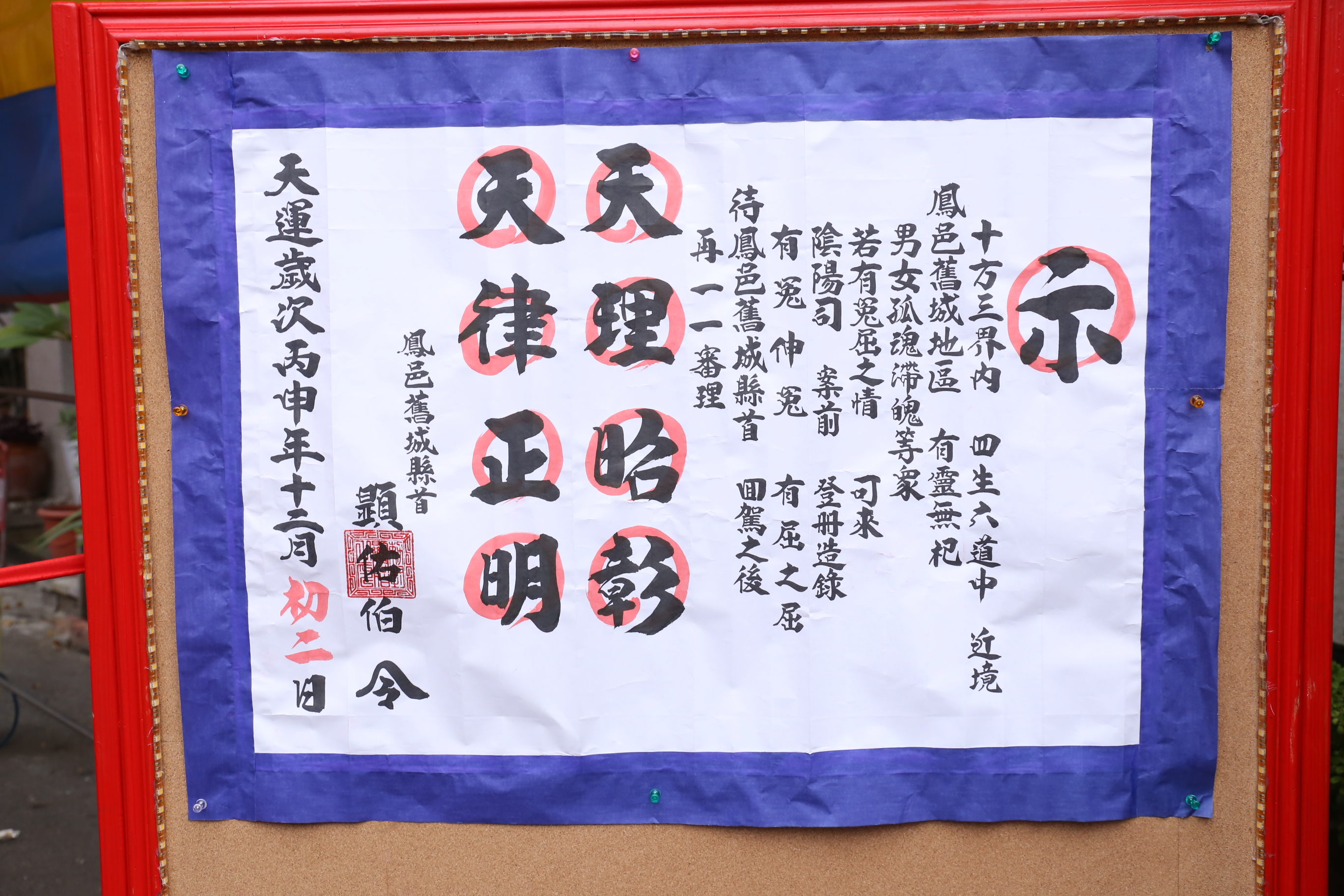

「舊城城隍出巡」日治時期多利用城隍生日當天進行辦理,後因戰事趨緊而暫告一段落,戰後在城隍爺的指示下復辦,分別於民國39年、47年、58年、60年及66年舉行,中間曾有約十年之停滯,民國86年到100年期間,在當時管委員會倡議下則採三年一次辦理,最近一次為民國105年。「舊城城隍出巡」因其豐富的歷史與特殊信仰文化,107年經高雄市政府公告為「市定民俗」,隨之舊城城隍廟也於107年12月進行大規模整修,109年農曆3月26日入火安座,農曆8月18日舉行謝土儀式,農曆11月則再次辦理出巡活動,為列為市定民俗後之首次。

「舊城城隍出巡」根據管委會之說法大抵範圍分為內巡與外巡,不論內巡或外巡皆以十三角落為基礎,內巡範圍採用徒步可及的方式繞行鄰近互動較為縝密的聚落,如右昌、後勁、援中港、梓官、蚵仔寮、橋頭、燕巢等地。外巡則擴及至古鳳山縣之轄域,採用車巡之方式至二層行溪、恆春、東港、紅毛港等地。