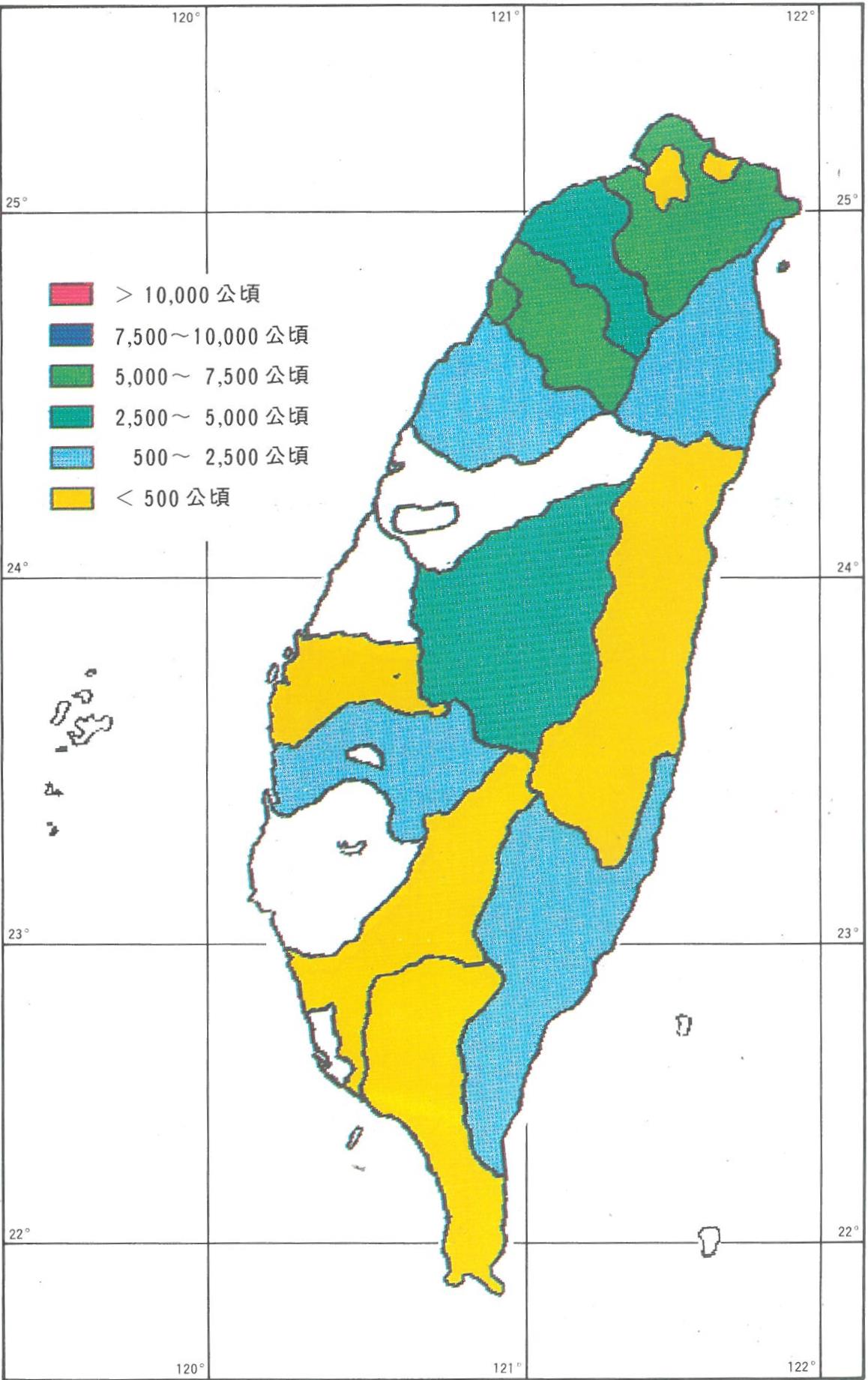

圖為1986年(民國75年)台灣茶園分佈概況。國民所得提高,茶葉內銷數量激增,為了因應國內需求,除了中部和東部擴大栽培外,茶園分佈更擴及至昔日未植茶的南部地區,發展高山茶,由於墾殖頗速,至民國七O年代已發展為重要茶區,計有茶園,嘉義縣806公頃、雲林縣215公頃、高雄縣70公頃。而北部茶園因外銷不利,茶園多數廢耕與轉作。

台灣茶業在光復後農政當局與全體茶農的努力之下,從光復時僅34,255公頃,於1960(民國49)年時攀升至48,442公頃,1959(民國48)年台北至苗栗地區茶園面積有44,658公頃,佔全省茶園面積92.19%,其中,台茶發源地台北縣面積最大,新竹縣居次,桃園縣和苗栗縣則分居第三和第四。惟自民國四O年代末期,因競爭作物出現,台茶栽培已呈現遞減的趨勢,尤其以1960-1965年(民國49年至民國54年)間縮減速度最快,茶園面積急速降為37,600公頃,短短五年間減少10,842公頃。

由上可知,四O年代末期至七O年代台灣茶園分佈的變遷,由於各地茶區間相互消長及新興茶區崛起,使得台灣茶園地區分佈已有明顯遷移,生產重心也稍有南移之勢。