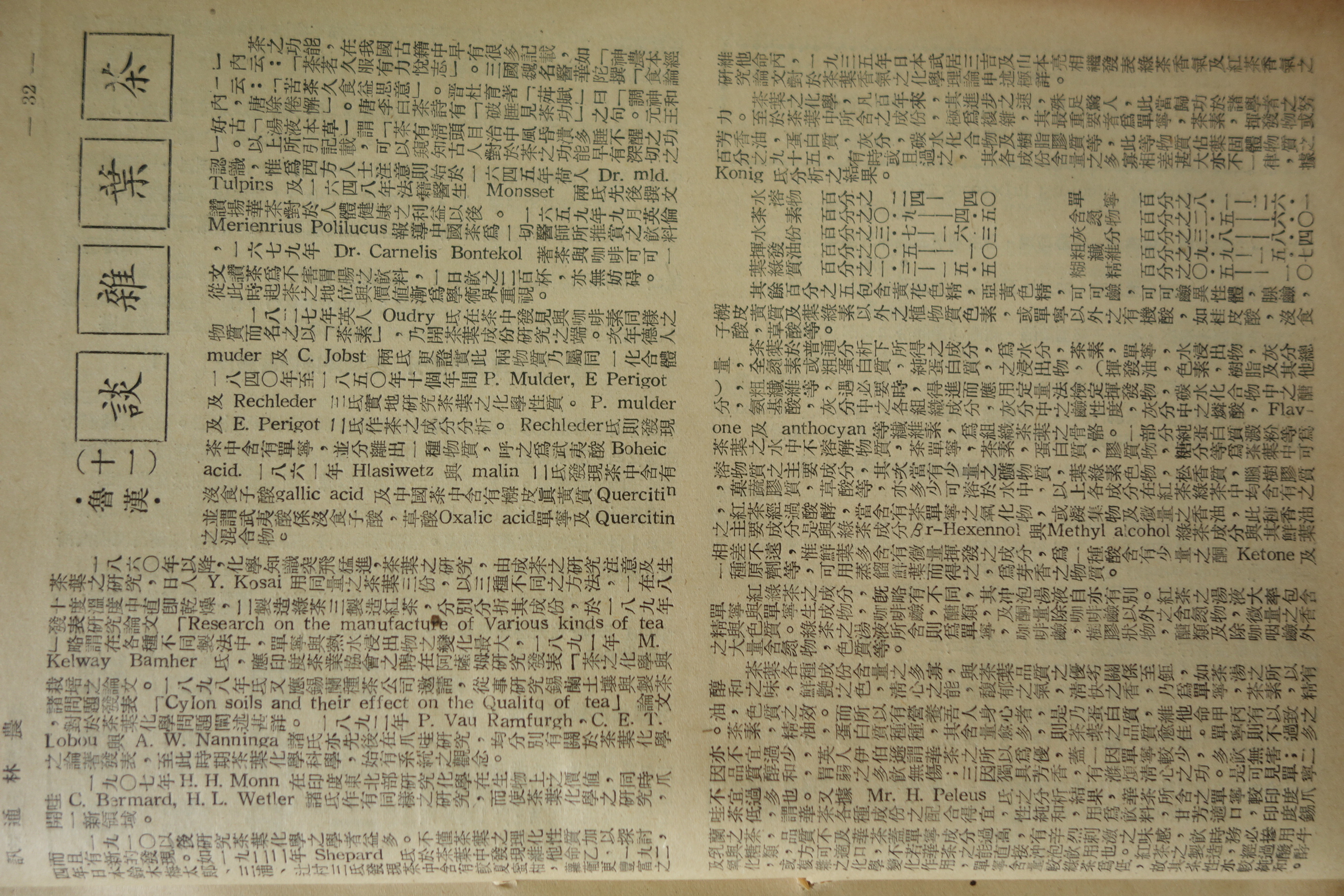

本文出自農林通訊第五卷第一期1953年(民國42年7月出刊),由臺灣農林公司發行,撰文者為魯漢先生,文中介紹茶葉化學之研究起源,與不同製程中茶葉成分之差異。

1827年(道光7年),英國人Oudry首次在茶葉中發現與咖啡素相同之物質,命名為「茶素」,此為茶葉成分研究之開端,而翌年德國人即證實此二物質為同一化合物,之後陸續發現單寧、沒食子酸(gallic acid)、檞皮素(Quercetin)及草酸(Oxalic acid)等。1860年(咸豐10年)後進而研究不同製程及栽培方式對茶葉成分之影響,茶葉化學研究逐漸系統化。茶葉成分對品質影響甚鉅,茶湯之甘醇、清香、艷色、馥郁、營養等,均是受到其所含化學成分的影響,但化學成分並非皆越多越好,單寧宜適量,過多則影響口感。依據現代研究,單寧屬多酚類。

相關詮釋資料人員:張維倩、蘇宗振、許華欣、林義豪