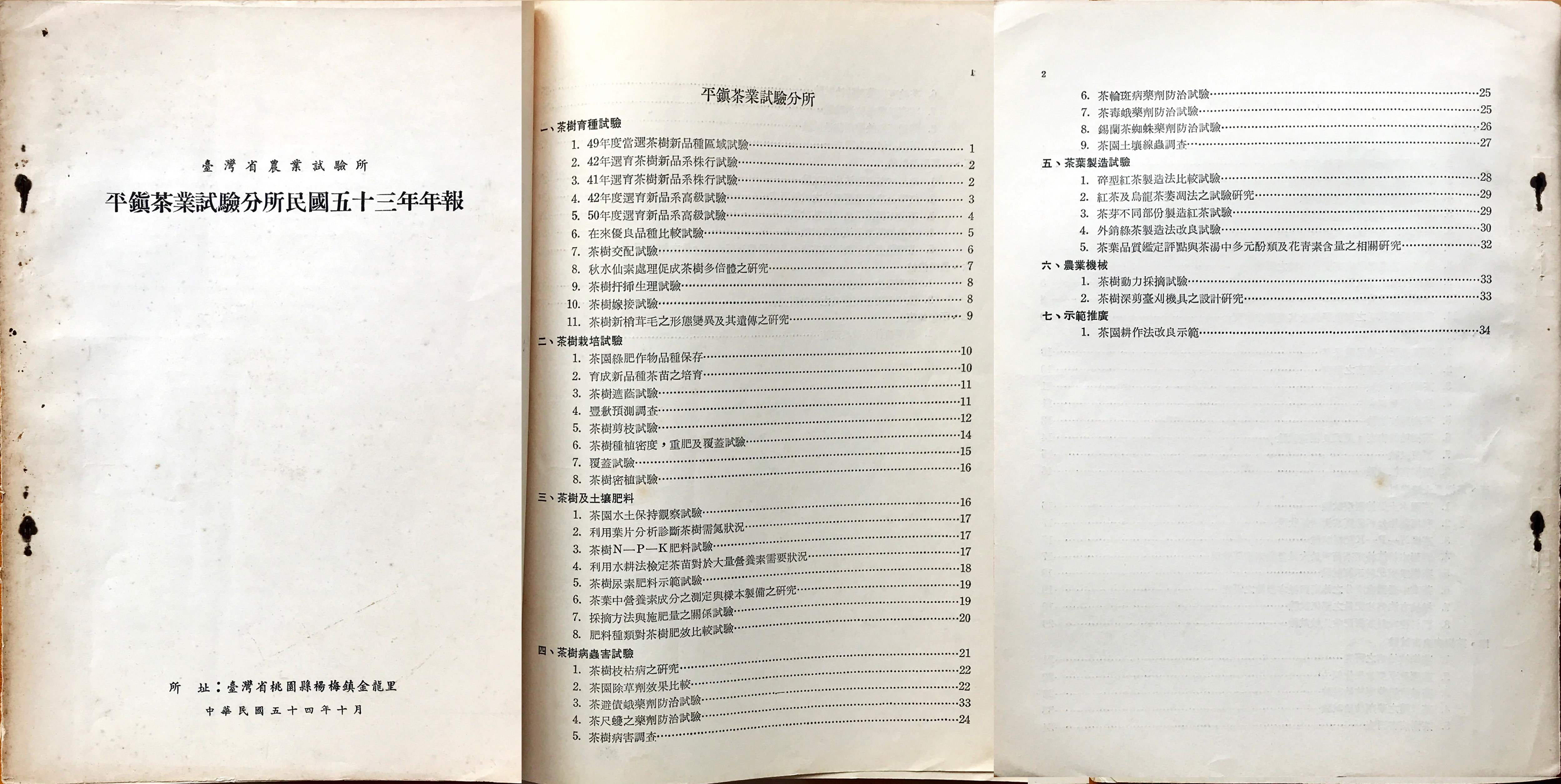

此年報為 1964年(民國五十三年)整年度研究報告,內容包含茶樹育種試驗、茶樹栽培試驗、茶樹及土壤肥料、茶樹病蟲害試驗、茶葉製造試驗、農業機械與示範推廣。年報印於1965年(民國五十四年)十月,所址為台灣省桃園縣楊梅鎮埔心里。

茶樹育種試驗研究中,將全年製造的紅茶茶樣送往國外品評及估價,美國市場評價品質甚優,具大吉嶺之香氣,每磅單價至少在五角美金以上。至於品種間的差異性,因不甚明瞭各品種特性,所以未進行評價。茶樹新梢茸毛之形態與遺傳和生產及製茶品質的關係研究中,用高倍觀察可明顯的看到其內部構造與化學組成,茸毛外圍有半白透明的厚質細胞壁,此厚壁中已知含有高含量的茶葉物質,所以茸毛特性可作為茶葉品質的指示標。不論何品種,茸毛的形狀均相同,惟茸毛的長度、密度及分佈確因品種而有所不同。然茸毛與茶湯化學中的總多元酚類都呈現負相關,此結果值得茶作學家與化學家關注與研究。製茶試驗研究中,探討碎茶紅茶的標準製法,並以製成之成茶的外形、色澤、水色、香味及葉底做比較,感官品評結果顯示,以切菁法最優,尤其香味、形狀、色澤俱佳;C.C.C.法次之,C.T.C.法又次之,而Rotorvane機製成之碎形紅茶品質極差,待專家設計後重新試驗。