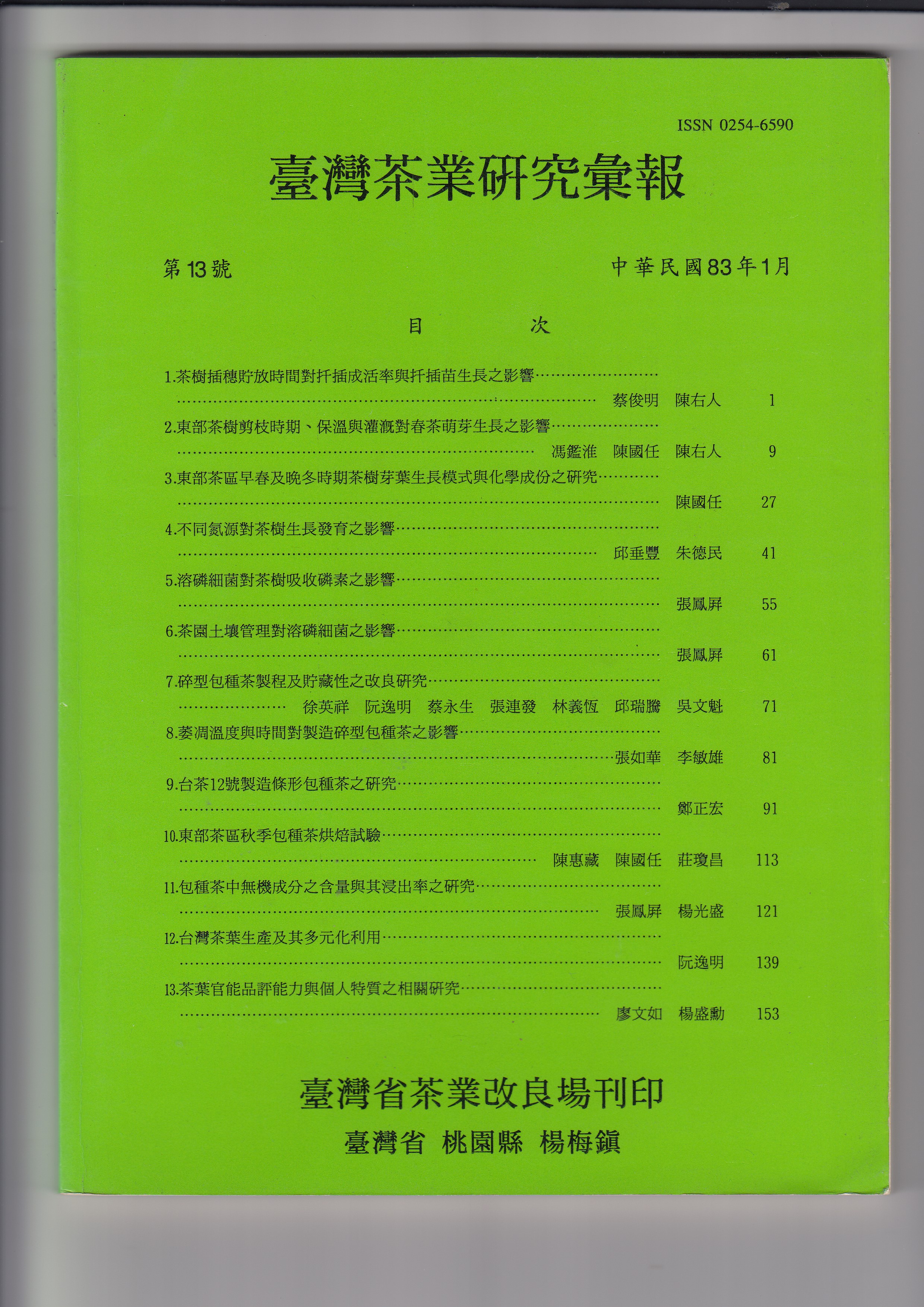

照片主題為1994年(民國83年) 臺灣茶業研究彙報第13號封面,東部茶區早春及晚冬時期茶樹芽葉生長模式與化學成分之研究,為本彙報刊載之27頁至40頁。為行政院農業委員會茶業改良場編印。

本篇研究彙報論文為當時茶業改良場臺東分場分場長陳國任所撰寫,主要探討針對極早生種、早生種、中生種與晚生種在東部茶區之芽葉生育、生長模式及產期之關係。試驗材料有臺茶17號(極早生種)、臺茶12號(早生種)、青心大冇(中生種)與青心烏龍(晚生種)等,於冬季剪枝後調查萌芽期、採摘期、產量、芽葉生產模式、主要之化學成分等。

試驗發現不論早春或晚冬,臺茶17號萌芽期最早青心烏龍最晚,晚冬時東部正值乾旱期,造成青心烏龍芽短,產量低,生長明顯受限,另早春晚冬季節與春冬季比較,可溶分、兒茶素類及胺基酸含量較低;品種間兒茶素含量以臺茶17號較高,臺茶12號較低。由此報告可知栽培之茶樹品種影響萌芽時間、產量與化學成分甚鉅,因此種植前應選擇合適的品種,才有較佳的產量與製茶品質。