民國四、五十年代的馬祖教育,無論是師資或是教學設備,「匱乏」兩字都不足以表達當時的窘境。尤其是戰地政務實施的前後幾年,所有的資源幾乎都來自軍方。師資的安排,主科教學已感嘆捉襟見肘,藝能科教師的延聘,更是湊合將事,能省則省,能免則免。在長輩的錯誤觀念中,那些蹦蹦跳跳、敲敲打打、塗塗鴨、唱唱歌的「玩意」,不過是「餘興」、「消遣」的活動罷了。

那是兩岸嚴峻對峙的年代,反共復國的口號喊得震天價響。軍中來的音樂義教,先教低年級學生唱〈國歌〉、〈國旗歌〉、〈祝壽歌〉、…等。我讀中年級時,在校園裡聽到幼稚園的幼兒們朗誦:「一二三,到台灣,台灣有座阿里山;阿里山上有神木,我們明年回大陸。」外加一些肢體動作,整齊劃一的姿態,令來訪的賓客為之喝采不已。老師們也會視年級高低,很自然地教唱不同程度的意識型態的歌曲。由於當時駐軍多,在耳濡目染之下,許多雄壯威武的軍歌,至今仍然印象深刻。

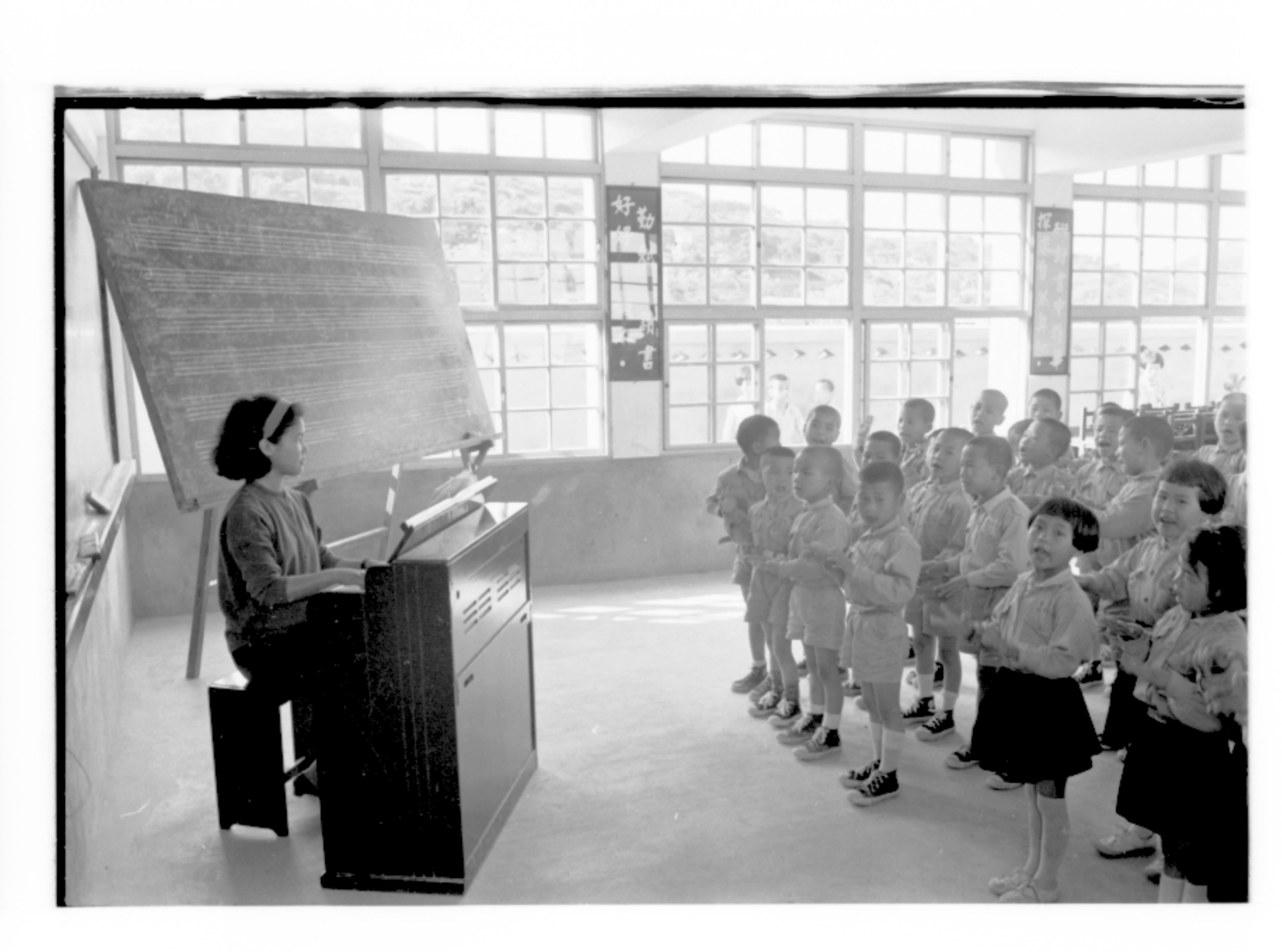

「唱遊課」是低年級學生的事。獲得「滿堂彩」的訣竅在:聲音要整齊嘹亮,動作不能太複雜,個個面帶微笑,尤其是表演的人數一定要多,如此在視覺上才能造成震撼的效果。

照片是南竿介壽中心國校李紅老師上唱遊課的神情。當時的校址,即今日國立馬祖高中所在地。