閩東方言稱呼詞前的「依」,等同閩南語的「阿」。所以,馬祖人口中的「依舅」就是台語「阿舅」的意思 。

在馬祖人的親屬網絡中,舅舅、舅公的地位是非常尊崇的。民間有俚語說:「天上雷公,地下舅公。」鄉親將他和雷公並稱。在古老的社會裡,父母親走入歷史後,已成年的兄弟,無可避免要分家各自獨立。此時,絕大多數是由「舅老爺」在場主持公道。身為舅舅的人,也知道自己遲早要當「公道伯」,所以,平時就和外甥的父母親取得共識,再依據習俗、各人能力等條件做好了盤算,好讓自己在兄弟協商不成時,能做出最公正的決定。因為身分特殊,每次來到姊妹之家,無不受到禮遇。

最能展現舅舅「威嚴」的場合,是在嫁為人婦的姊妹喪禮和外甥的婚宴上,他們都是被安排坐首席、坐主桌的。這些來頭不小的貴賓,不可造次怠慢,否則舅舅或舅公耍性子發脾氣,拒絕或拖延上桌時間,會讓賓主尷尬萬分。因為他們是「高級」貴賓,若未「駕到」,酒席是不能開動的。因為如此,鄉親戲稱兒童「遲到者」為「做親家舅」,稱遲到的成年人為「做依舅」,其道理在此。

馬祖是小地方,有些參加喜宴的賓客是新郎、新娘共同認識的朋友(或是同學)。在新人敬酒時,有些愛嬉鬧的賓客,硬是「東拉西扯」的套關係,自稱是新娘的兄弟,強迫新郎恭稱他為「舅舅」,希望在口頭上佔一點便宜。

馬祖的婚宴都是吃圓桌合菜,賓客們無不希望能和熟識的人共桌。如果遲到了,招待人員會安排他就既有的空位「插花」而坐。故有時必須和陌生人同桌,當下用餐的氣氛就很不自在。旁觀者看在眼裡,難免會消遣他說(用馬祖話說。):「者辰候來,想做依舅啦!」(語意是:現在才來,莫非想當舅舅!)為了化解尷尬,遲到者只好假借敬酒,逐桌遊走的到處去打游擊了。

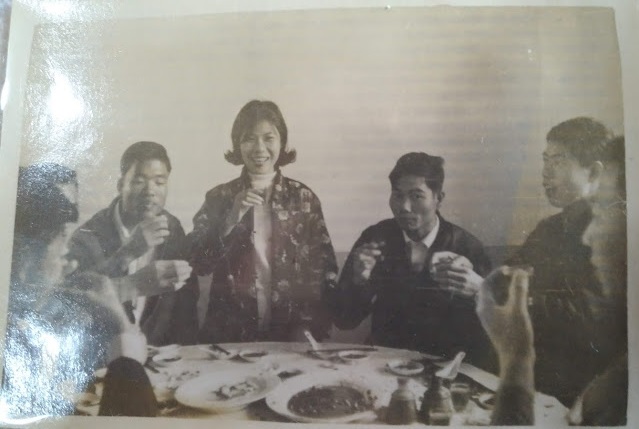

照片是陳境清老師婚宴會場,馬祖初中第五屆同學齊聚一堂,歡樂融融的神情。