曬網架,又稱曬𦁧架,為曝曬苧麻所製的漁網(多使用在蝦皮定置網的曝曬)時,將網架高的支撐架,其形態因人而異,大多為ㄇ字型的樣貌,整個高度最多約半個成人高。網架主要由兩根大竹子頭尾相接,用草繩綑綁固定以增加高度,讓網子不會碰到地面上。曝曬網子時需找一塊空地或斜坡,將網架立在地面上或插進土裡固定,透過網架將網子撐開攤平,以利網子的每一處都可以接受陽光的曝曬而乾燥。

早期,在尼龍繩製的漁網尚未引入馬祖時,地方所使用漁網的材質主要為苧麻,為了讓苧麻製的漁網增加其壽命,會進行染網的動作。透過浸泡紅柴或薯榔所熬的汁液來染製,在汁液完全乾燥前,將網架高,避免其接觸地面而沾黏髒汙。同時,定置網泡在水裡面的時間較長,漁民收回來也會利用網架,在澳口、洗網場等地洗完網子後,將網舖在網架、地面或石頭上,來確保其完全曬乾避免腐壞。網架由地方漁民就地取材所製作,可隨著每個人的使用習慣來調整。

早期在南竿鐵板,由仁愛國小通往官帽山的斜坡路段,因早期漁民多將曬網架立在此處,來曝曬漁網,而稱為此地為「𦁧架」。現今漁網已改用尼龍材質,不需要特別使用曬網架,此場景成為早期馬祖人的集體記憶,現已無這樣稱呼。

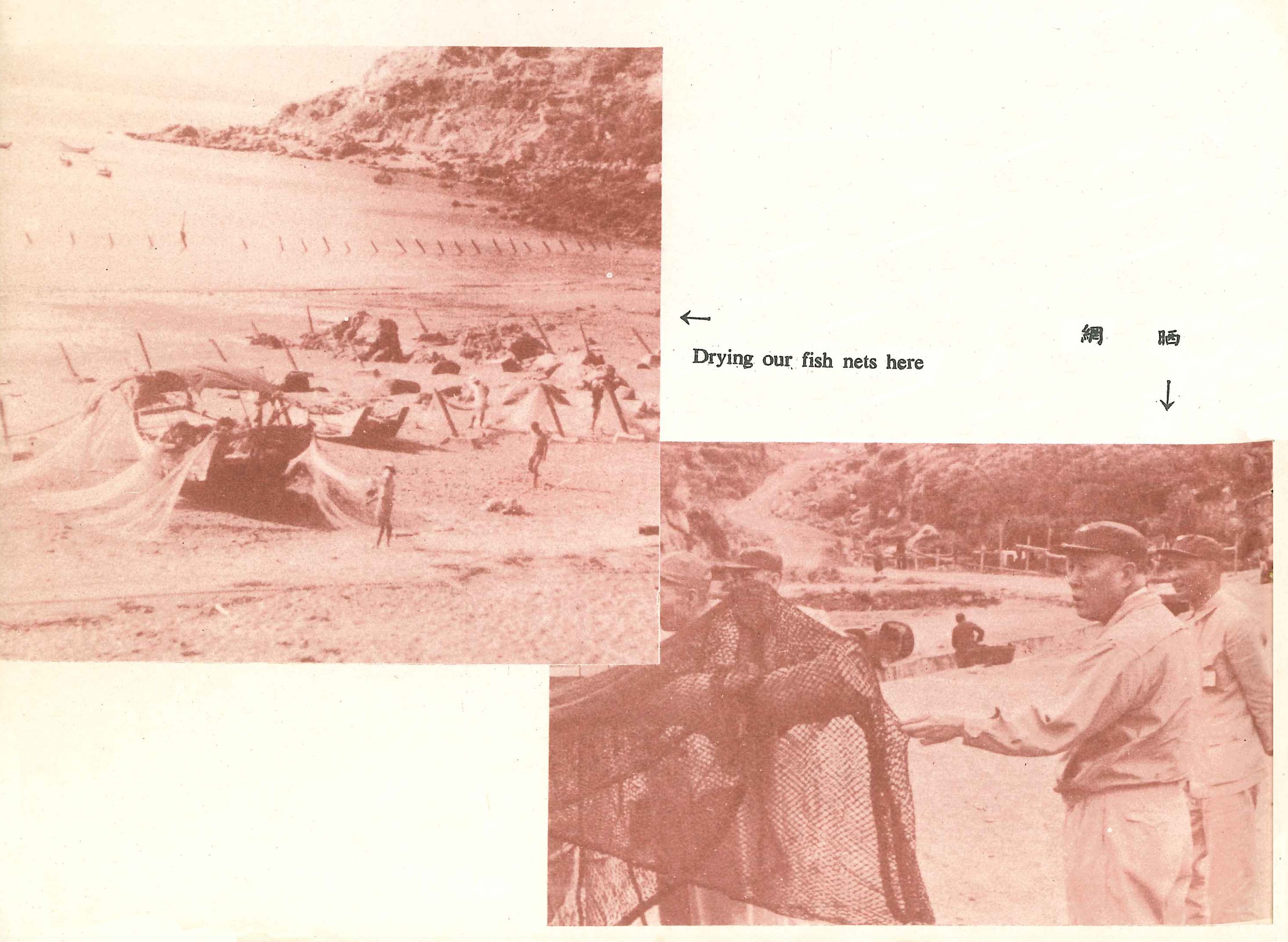

此照片出自由馬祖政務委員會所發行的《今日馬祖》,右下角即為使用曬網架之景。