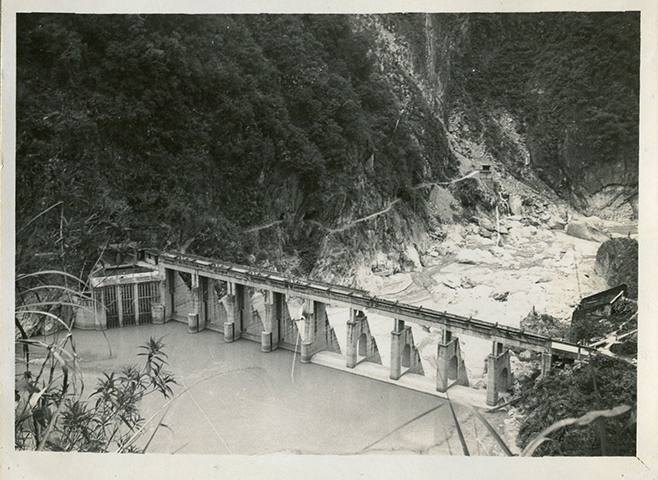

這張照片拍攝於民國50年代的溪畔發電廠,沿著山壁蜿蜒的道路,便是中部橫貫公路的一部分,右側有一座小廟祭祀不動明王。「溪畔」位於立霧溪中游,是一個開闊的山谷,在日治時代前期,這裡景色秀麗,溪水冰涼清澈,波光粼粼,河畔遍植櫻花,是一處適合人們親近自然的地方。但自從1939年(昭和14年)花蓮港建港後,東臺灣電力興業株式會社為了因應大量的電力需求,建造了「塔次基里第一發電所」,以溪畔為取水口,這便是溪畔發電廠的前身。可惜塔次基里第一發電所竣工後僅4個月,便遭颱風引起的山洪摧毀。1950年(民國39年),臺灣電力公司(簡稱臺電)將其重新整修,成為立霧發電所。1965年(民國54年),臺電提出「立霧水利發電計畫」,計畫興建位於上游的谷關發電場,以及位於中游的溪畔發電廠,期望達到和明潭水力發電廠一樣的效能。但隨著環境意識的興起,環保團體和學者憂心峽谷景觀和生態環境遭到破壞,向中央政府表達訴求。最後,臺電同意恢復每日日間水流暢通,並停止谷關發電廠設置計畫。1985年(民國74年)太魯閣國家公園設立,峽谷生態終得以保存,溪畔發電廠則轉型為觀光水力發電廠,並逐漸改善為今日的自動化運作。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。