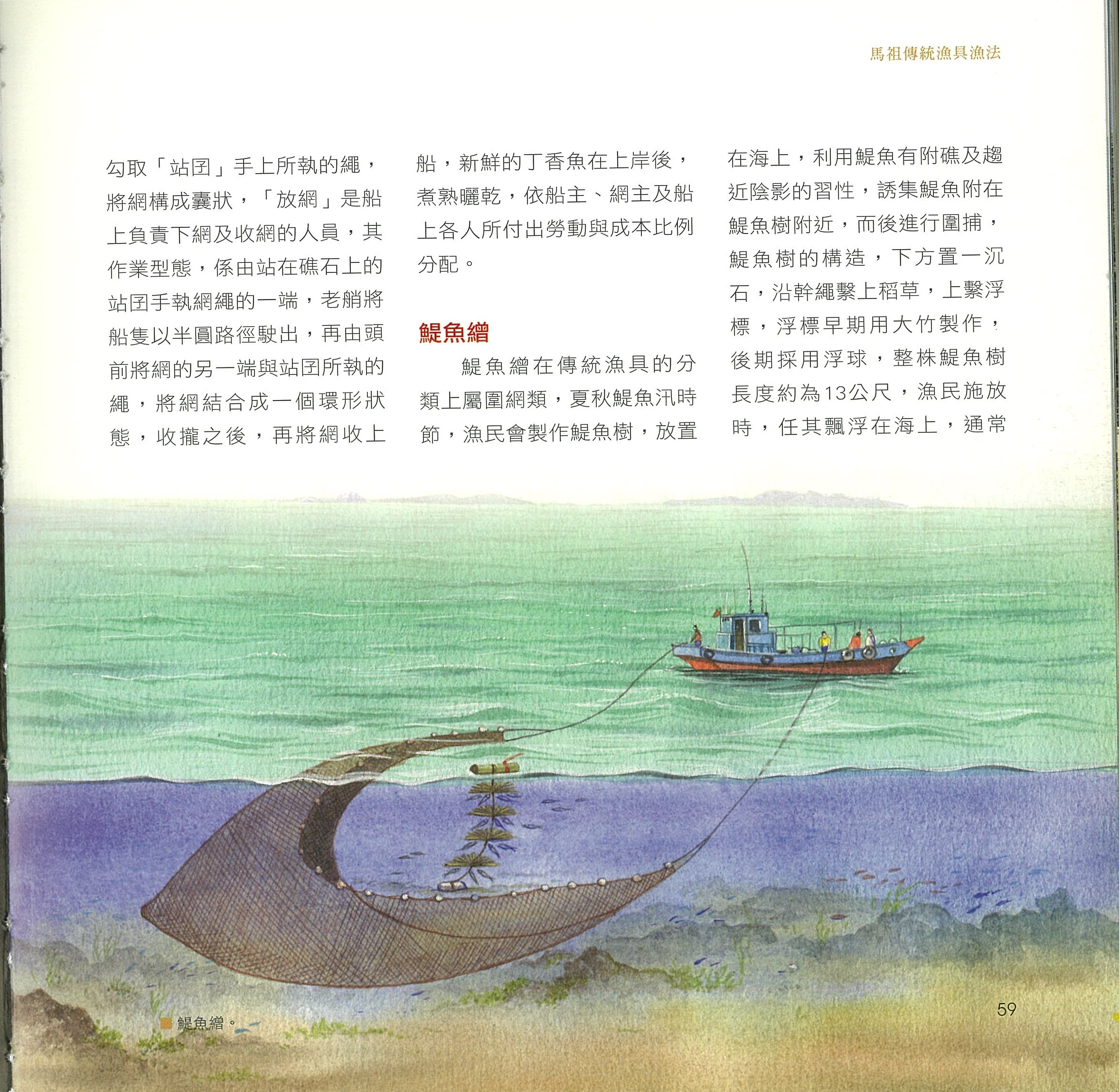

鯷魚樹,為早期捕撈鯷魚時搭配使用的漁具。由漁民自製,根據鯷魚附著礁石及趨近陰影的習性為製作原理,引誘鯷魚圍繞在鯷魚樹的周圍,而後進行圍捕。其以幹繩為中心,最上方綁上浮筒,最下方為沉石,中間繫上好幾節的稻草,全長約13公尺。

鯷魚樹,在中國福建稱鯷樹。其漁法發源地為連江、長樂地區,馬祖鯷魚樹的作法起初保留發源地的作法,其結構以一般樹的結構來命名,由下至上為固定鯷魚樹位置的樹根(沉石)、樹幹(主要幹繩)、樹枝(幹繩外的支線)、樹葉(將稻草夾於樹枝草繩之間,每株約用五公斤左右)與浮筒(早期為竹浮筒,後來使用塑膠浮球)。漁民出海將鯷魚樹投入海中後,會確認樹枝是否有從樹幹上解開,亦為從死樹轉為活樹,並使其隨流漂浮。後來因圍捕時,發現古法所製的鯷魚樹,會因捕撈角度關係,造成下方的鯷魚容易逃脫,因此將其改良,先在海上設置一條下繫沉石、上繫浮筒的幹繩,並將製作完成的鯷魚樹繫在其上,等待捕撈作業時,解開與主幹繩上的鯷魚樹任其漂浮,之後再下網將整株鯷魚樹由下而上一起撈進漁網,促使漁獲增加。

早年馬祖地區多有使用,其中又以莒光、南竿及北竿較為普遍。在每一次捕撈鯷魚的作業中,約會使用數十棵的鯷魚樹來吸引鯷魚聚集。漁民會等待漲潮時,魚群附著後進行圍捕。

現階段尚未能尋得鯷魚樹,故圖片取自陳治龍所著,2013年出版之《下江討海》一書。