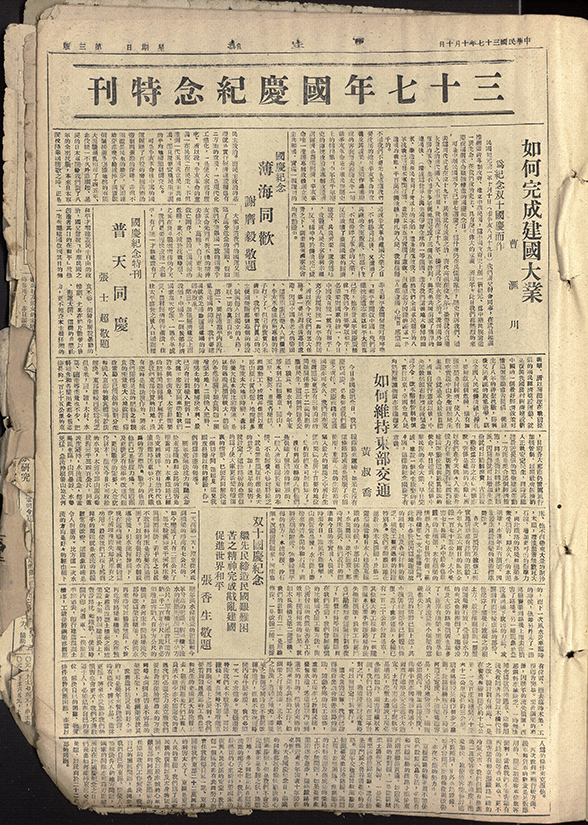

此為1948年(民國37年)10月10日的更生報社論節錄,作者為黃叔喬。各次颱風災害已即搶修工程實施情形都有詳細紀載,今年九月五、六兩日的颱風全縣一百七十五公里、大小受害七十餘處,其中最多也最嚴重的是橋梁,本省橋梁的情形九月二十七日新生報「臺灣的橋樑」文中報導甚詳細,此地不贅述。因為地理環境的限制,以及各項材料的缺乏,橋梁工程遇到的困難特別多。我們來觀察距離花蓮最近的木瓜溪橋,以及第二避溢橋,當時日本人建造東線鐵路的時候,中部山林濃密,水災問題並不嚴重,那時河床很低,他們設計的標準和今日的事實出入很遠,時至今日,颱風不斷襲擊,山洪常常爆發,水流從上游帶來的許多泥沙和石塊,到將近橋梁附近,地勢較為平得的地方,水流較緩,砂石漸漸沉澱游積起來,河床也一天高過一天,原來從河底到橋梁的淨高有七公尺的,現今只有二、三公尺了......。更生日報是以臺灣東岸地區為主要報導對象的地區性報紙,該報創立於1947年(民國36年)9月3日,是花蓮地區目前仍在發行的報社中歷史最悠久的。創辦人為來自泉州的謝庸毅,戰後歷經二二八等事件後,希望為人民築起溝通橋樑,幫助大眾「走出悲情、重拾新生」,因此以「更生」為名創立此報。報紙原名為「更生報」,1971年(民國60年)3月29日更名為「更生日報」。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。