父母會的歷史最早從清代臺灣就可見到,是以籌辦喪事和互助為出發點的民間組織,與現代人壽保險的性質相似。會員稱為會友、盟友、福友,人數沒有定額,大多是家貧親老者數人或數十人為一會。

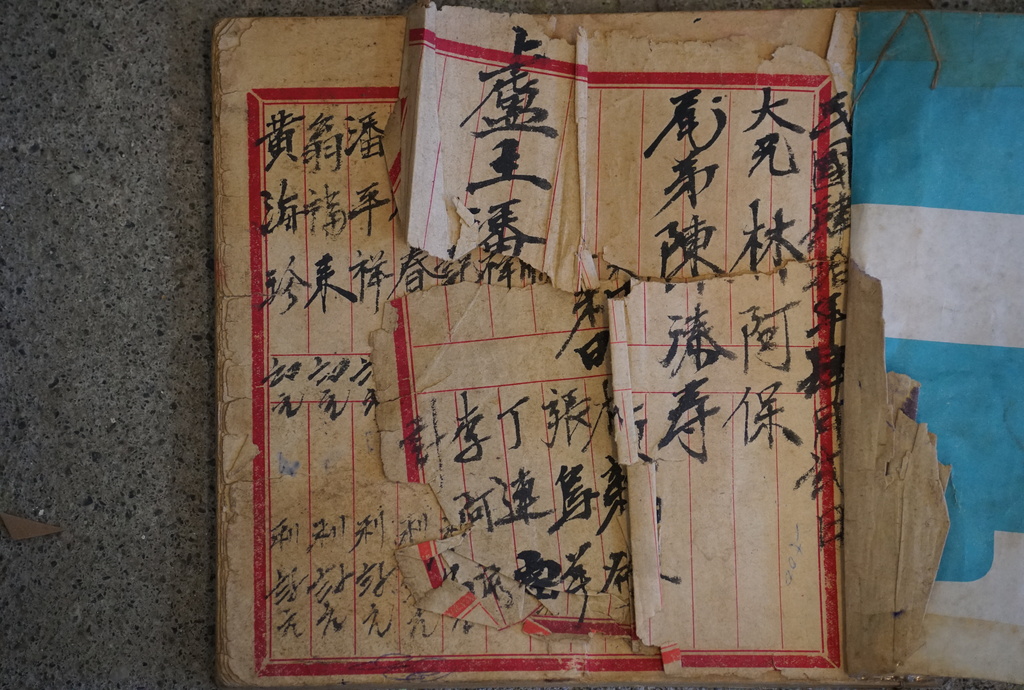

臺灣光復後,自屏東恆春、枋寮,以及西部地區的人來到大武,大多是孤身一人在本地結婚生子,離世時無人可協助籌備喪葬儀式,而早期葬禮以土葬為主,挖墓穴、做墓碑、出殯送葬等儀式都需耗費人力與金錢,加之當年並沒有專門的葬儀社,因此這些離鄉背井的人組成父母會,入會需定期繳交會費,若有成員過世,則其他成員會協助辦理喪葬事宜。大武父母會成立後,會員在當地福安宮敬告神明,並以擲筊的方式選出當年幹部,幹部每年都會重選,第一名為爐主、第二名為副爐主,其次頭家數名。農曆七月中元普渡時,爐主要負責祭祀儀式,且要出一隻豬、副爐主出一隻羊、頭家出錢,此為定式。

大武鄉父母會自1951年(民國40年)開始,創辦人及其後代相繼加入,直到2015年(民國104年)最後一位成員過世時正式結束,結束時曾在福安宮祭祀,宣告一段歷史的終結。