2007年出版的《客家劇藝留真:台灣的廣東宜人園與宜人京班》為《桃園縣傳統表演藝術叢書》系列叢書,記錄並研究過往發展半世紀的戲曲史。該書〈圖錄〉收錄200張老藝人提供之珍貴照片,搭配作者因書寫、研究的〈概說〉,使戲班史與圖錄更加具體鮮明。作者除考察日治時期乃至戰後本地京班組織營運、戲師、演員、劇目、演劇文化等,並對應台灣戲劇史相關研究,探討京劇彼時在地化議題。

專書主要介紹起源自日治時期發展的本地京班「廣東宜人園」,乃至1961年「宜人京班」經歷的年代脈絡,探究京劇「移植」到台灣後如何「內化」,以及本地京班面對來自上海與外省京劇藝人、軍中京劇團的競爭存在何種樣貌與合作關係。

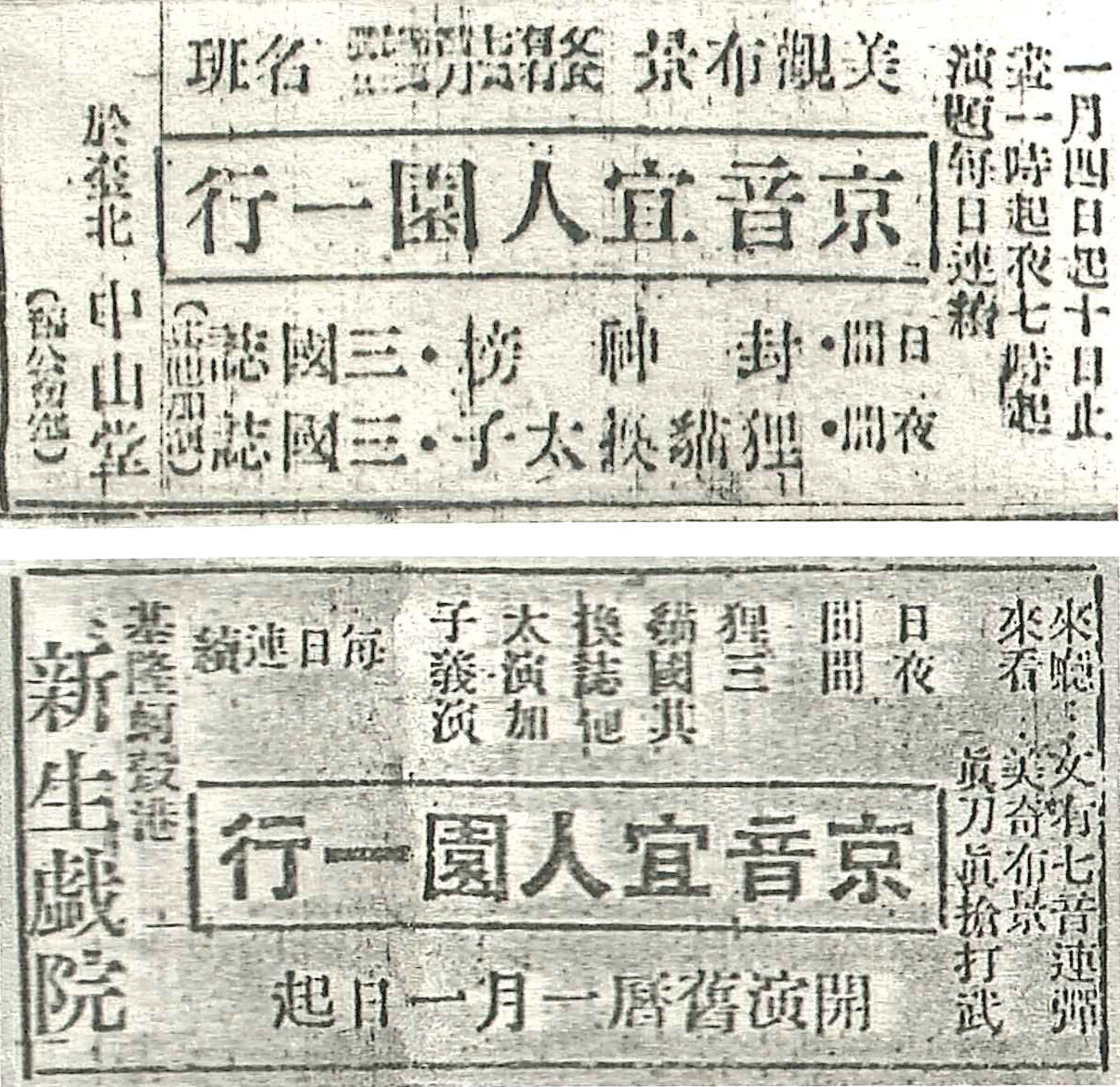

此圖為1946年1月及2月宜人園分別於臺北市中山堂、基隆新生戲院演出時的報紙廣告。本圖搭配該書〈概說〉第三節〈戰後的宜人園與宜人京班〉之「短暫的宜人園」,當時發展背景為戰後因解除來自外來殖民者長期的文化壓抑,使得當時台灣表演環境蓬勃發展,而使廣東宜人園等本地京班得以重新組織、新創,得以延續民間文化傳統。當時演出皆以連台本戲《封神榜》、《三國誌》、《貍貓換太子》為號召,並強調「文有七音連彈、美奇佈景」、「武有真槍打武」等特色。