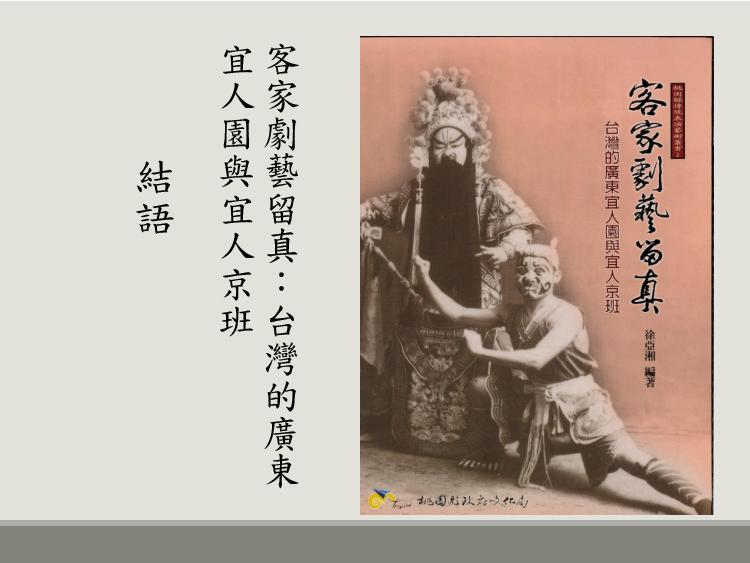

《桃園縣傳統表演藝術叢書》系列為記述桃園市傳統表演藝術資深前輩及團體之紮根傳承,2007年即出版《客家劇藝留真:台灣的廣東宜人園與宜人京班》等共三冊。本書為本地京班─廣東宜人園與宜人京班記錄其轉折發展,探討京劇彼時在地化議題,是研究台灣京劇史重要的學術成果。

本資料取自〈概說〉第五節〈結語〉,此節主要釐清本地京班受制於政治與族群劃分因素,致使宜人京班最終缺乏官方奧援與重視而走入歷史,長期發展的民間京劇傳統也因此中斷。不論是1949年國民政府提升京劇為國劇時期,該班被劃入「地方戲劇」範疇;又或是基於族群化的區別意識下,均無法完整對大眾展現京劇於台灣實質建立的在地化發展。而事實是,京劇於日治時期已成為「在地」劇種,並能長期以商業票房演出,顯現其融入在地表演環境與觀眾口味。

台灣本地京班之在地化,乃透過文化「移植」海派京劇的過程,與地方觀眾及環境進行「交流對話」後,針對地方進行藝術修正與調整的「在地化」現象。如廣東宜人園與宜人京班後發展出台灣的京劇風格,並獲得觀眾認同,正是「移植」到「內化」、「在地化」的最佳例子。