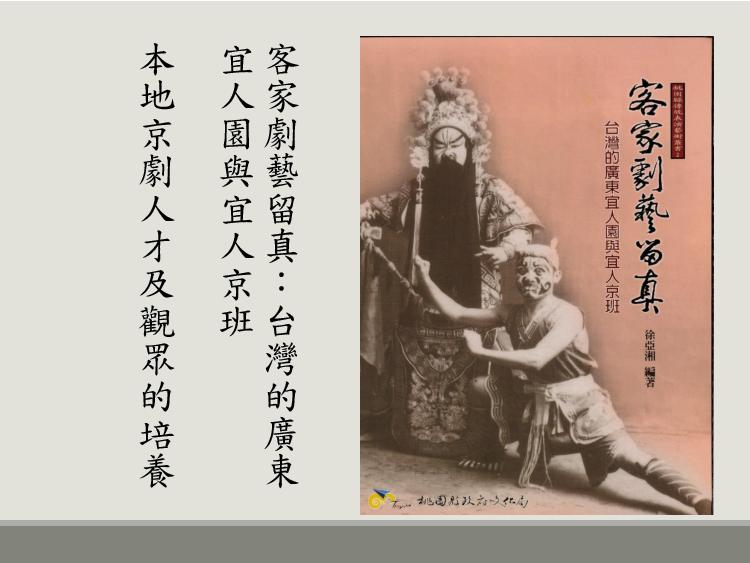

《桃園縣傳統表演藝術叢書》系列為記述桃園市傳統表演藝術資深前輩及團體之紮根傳承,2007年即出版《客家劇藝留真:台灣的廣東宜人園與宜人京班》等共三冊。本書為本地京班─廣東宜人園與宜人京班記錄其轉折發展,探討京劇彼時在地化議題,是研究台灣京劇史重要的學術成果。本資料取自〈概說〉的第四節〈一個本土京班的文化意義及在地化問題分析〉,集中討論「人才與觀眾培養」問題。

廣東宜人園與宜人京班前後40年的經營,除了培養百名以上優秀的京劇演員並廣為開拓觀眾外,也為本地觀眾提供長期觀賞京劇的機會,同時凝聚台灣民間的京劇傳統。其人才培育雖以隨班習藝訓練為主,但因演員須直接面對商業劇場的考驗,磨練機會多,使得演員藝術水準頗高,除第一代演員多受教於上海京班演員外,餘者多由第二代、第三代本地京劇演員培育。

除了訓練自家演員之外,自廣東宜人園時期起,部分名伶亦受邀至客家戲班擔任教席,培養具外江功底的演員。宜人京班解散後,演員不論是以外台京劇、搭演歌仔戲或客家戲班演出「京劇加演」,或加入軍中劇團等,均能延續本地京劇演員的藝術生命、擴大該班對台灣戲曲界的影響。