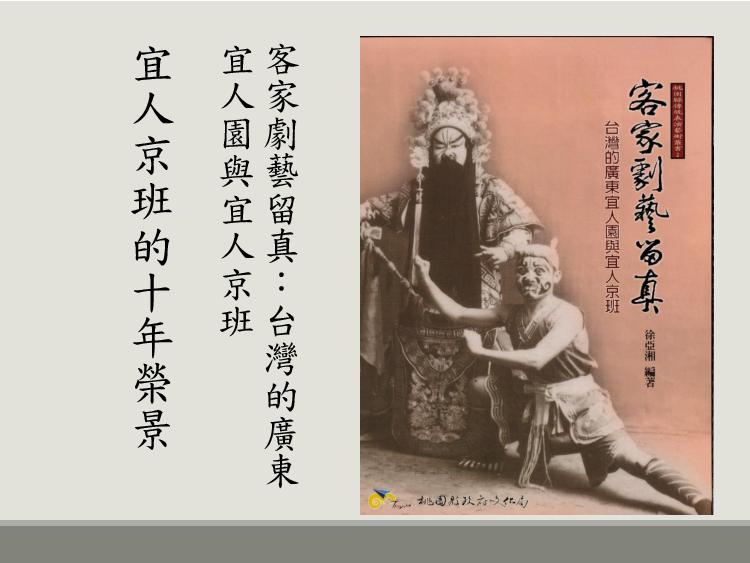

《桃園縣傳統表演藝術叢書》系列為記述桃園市傳統表演藝術資深前輩及團體之紮根傳承,2007年即出版《客家劇藝留真:台灣的廣東宜人園與宜人京班》等共三冊。本書為本地京班─廣東宜人園與宜人京班記錄其轉折發展,探討京劇彼時在地化議題,是研究台灣京劇史重要的學術成果。本資料即取自〈概說〉第三節〈戰後的宜人京班〉之「宜人京班的十年光景」。

李榮興掌班後的宜人京班進入發展的黃金時期。一為大批新伶養成,新舊演員合作使演出陣容更具規模;另則因口白因地制宜改為本地方言及連台本戲的劇目特色,同時基於日治時期民間深厚的京劇觀演傳統延續,使其當時於全台踏足各大小戲院,不分閩、客均得觀眾歡迎。因檔期滿檔,該班演員幾乎僅農曆年前才能回鄉過年,初一又得繼續忙碌演出;當時宜人京班原則上一年巡迴全台各戲院各一次,大都市因戲院較多,約費十天輪演,而東部地區雖戲院較少,仍花費四十天左右巡演。