自1815年郭百年事件之後,清廷官方多次踏入水沙連地區勘查,亦更熟悉進入內山之路。如清道光9年(1829)姚瑩於所著《東槎紀略》清楚描繪水沙連古道之南北路徑。

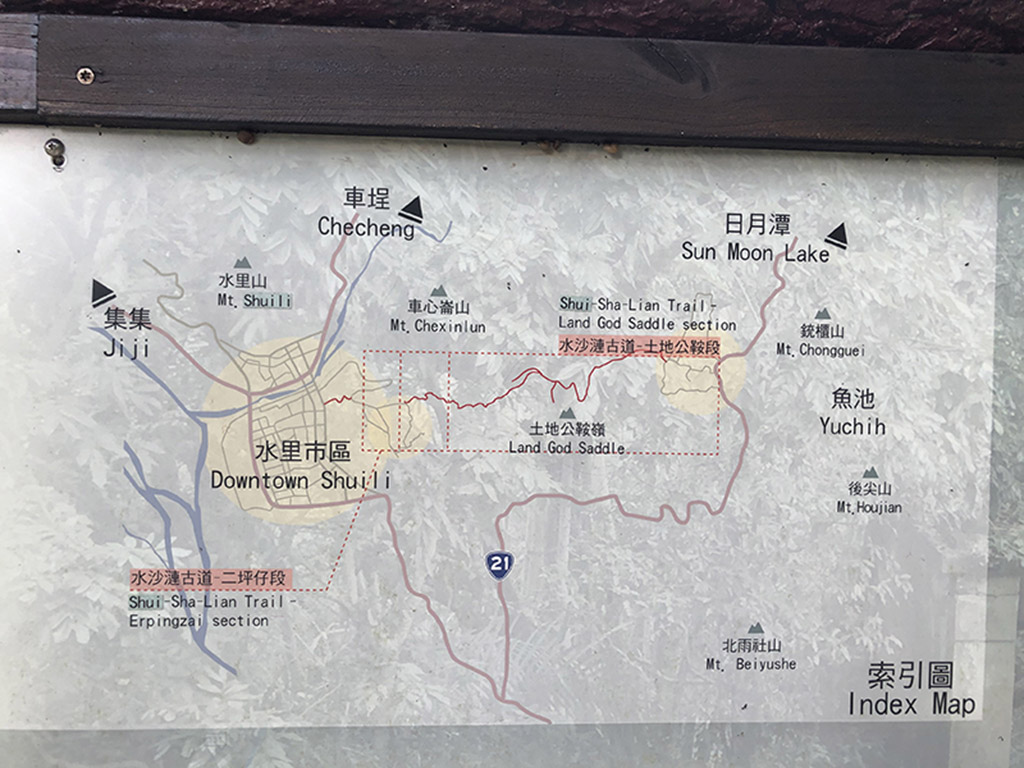

當時進入埔里社有2條路,一條水沙連古道南路進入水沙連沿著外觸口、濁水溪向東行,越過集集的獅仔頭山(集集攔河堰旁的山),至集集舖(埔)、廣盛莊(集集街),越過更大的集集大山往東行,後到水里市區柴圍,之後進入二坪山往北逾雞胸嶺(土地公鞍嶺)、芊蓁林、竹仔林,走十五到水裏之頭社(魚池頭社),原住民開墾成又平又寬廣的田園。繼續走進入水社(水社碼頭東方約1.5公里的湖底),中間就是日月潭,可見潭裡的珠仔山(光華島),原住民皆遶山而居。更北行就到貓蘭社(魚池水社村文化巷),往北可至沈鹿(五城堡審鹿),迆西復入山後相當狹窄最為險要,就是「谾口」,後繼續往北才是埔里大社,地勢平闊,周圍30餘里。南北有2溪,皆自內山出;南為濁水溪源,北則是烏溪。

清總兵吳光亮開路入後山,大舉剪伐樹木修理崎嶇,凡有顛危之處,改易大異尋常,險阻頓平,自此行路之人可以走得很輕鬆。日治時期當21號公路尚未修築好前,水沙連古道依然是水里進入頭社、水社、埔里社的重要道路,也是埔里盆地主要出入的道路。