1915年中部蕉農組成「臺中州青果同業組合」,日治時期大正15年(1926)起,臺蕉輸出產銷一元化,大規模栽培業的蕉農組成的各州「青果同業組合」小蕉農納入1925年成立的「臺灣青果株式會社」統一輸出,臺灣總督府的政策是「不經青果會社便不能從事販賣或運輸」,會社壟斷臺蕉為半官方的特許企業。

臺蕉自1916年外銷日本,集集香蕉銷售均任憑農民自由出售到南投市與二水地區,對外交通靠輕便車及挑夫運輸,運輸量少且轉運不便,1922年集集支線(舊名外車埕線)的七分車鐵道舖設完成,將水里檜木和集集香蕉載運至二水接上縱貫線鐵道,亦帶動香蕉外銷量大增,吸引人口移入,帶動沿線鄉村及經濟之繁榮。

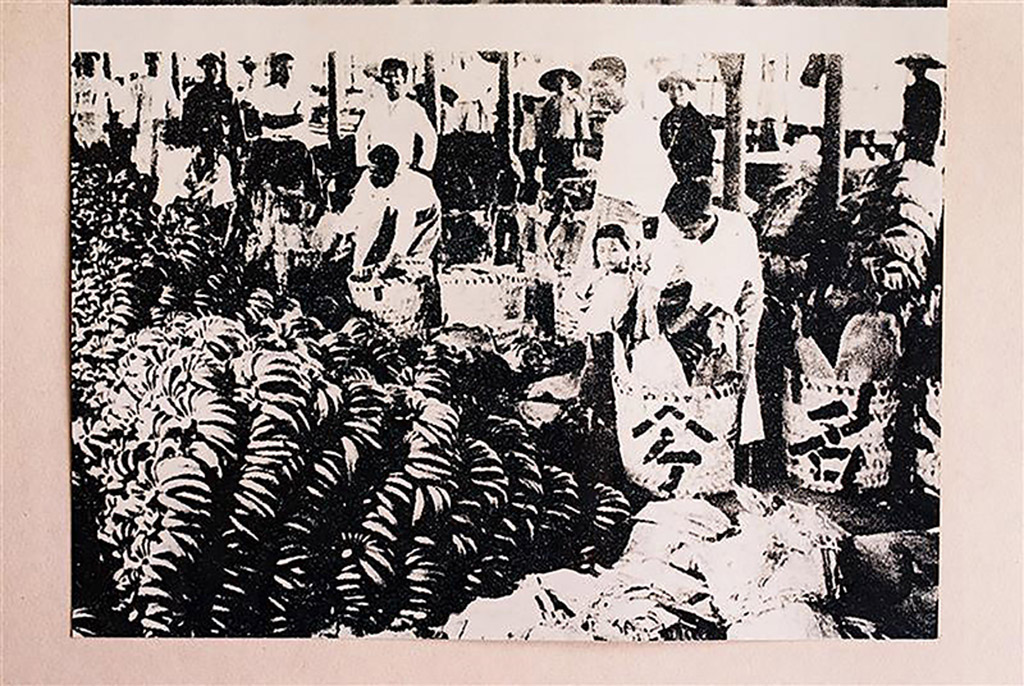

大正13年(1924)集集成立「青果同業組合集集街出張所」,次年1925年集集又建設「香蕉市場」,臺蕉外銷暢旺時,經常可見香蕉裝入竹篦籠後,透過「集集支線」往二水車站,運抵基隆港和高雄港,然後裝船再運至日本市場。

戰後蕉農組織改組為「青果運銷合作社」聯合成立「臺灣省青果運銷合作社聯合社」。1975年臺北、新竹、臺中、高雄、宜蘭、花蓮縣的「青果運銷合作社」及「臺灣省青果運銷合作社聯合社」改組為「臺灣省青果運銷合作社」,作為總分社,原「青果同業組合集集街出張所」改組為「集集鎮蔬果運銷合作社」。