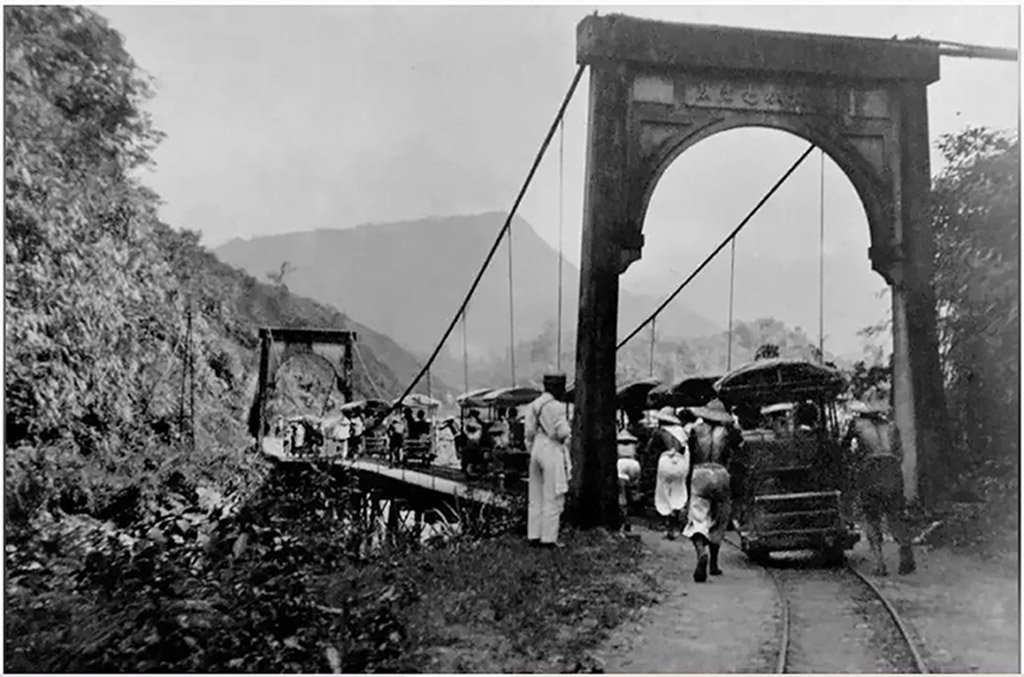

昔日埔里糖廠為了將生產的糖運出,於1916年始以「臺車」運送糖到車埕車站;1919年日月潭水力發電所(今大觀發電廠)動工,臺灣電力株式會社為運載大型設備和材料,特別拓寬外車埕經集集至二水之間的七分車鐵道(即外車埕線),以及從車埕到電廠的外門牌潭線,兩者分別於1921年和1923年完工。

自此,從埔里經魚池、水里、集集到二水的鐵道交通便捷,工程技師、建築工人再加上輕便車的客貨運,為車埕帶來了前所未有的熱鬧景象;由埔里運出的蔗糖皆在車埕裝車轉運,經由外車埕線轉往二水接上縱貫線,因而常有上百臺的輕便車停放於此,由於車埕的地勢平坦、腹地廣大,於是有人以閩南語稱之為「車場」,因此這裡就叫做車埕。

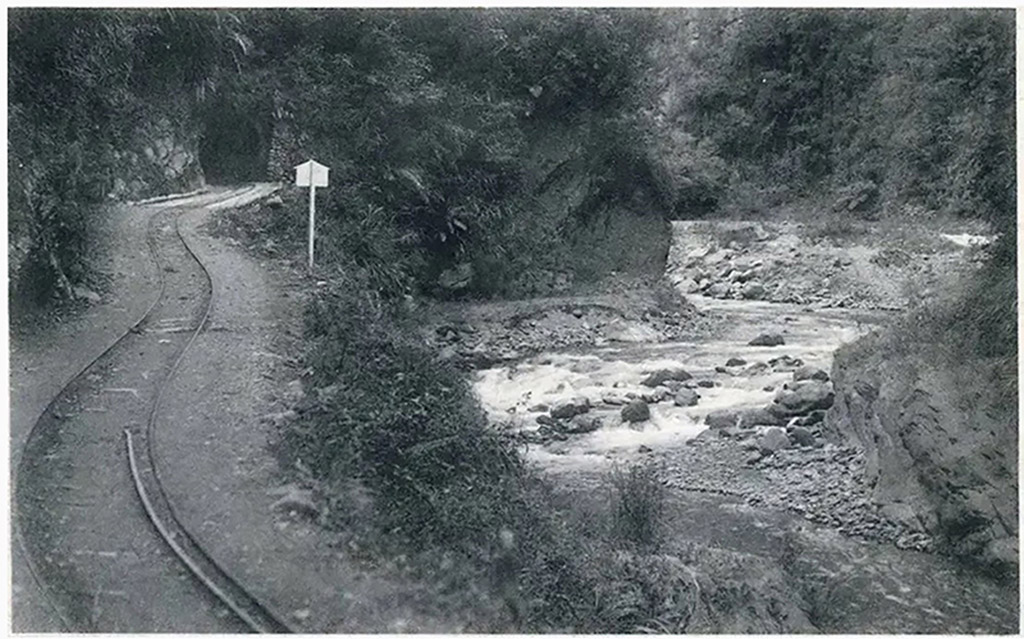

1959年的八七水災沖毀不少鐵道,相較於當時日趨完善的公路系統,輕軌車鐵道顯得落後且維護成本相對較高又費時,政府因而未進行修復,分散各地的鐵軌則被民眾拆除轉賣,埔里鐵道從此幾近消失,逐漸被人們遺忘。

2016年前眉溪清淤整治,發現溪床上有鐵道舊橋墩,引起地方關注,後持續調查盤點鎮內鐵道文資,除了眉溪溪床舊橋墩,還有臺糖小公園中由鐵軌建構的六角亭、大坪頂輕便車隧道、小埔社火車公園和火車頭地標等,均見證及承載了埔里在日治時期的鐵道歷史。