據《集集鎮誌》的描述,日治時期明治35年(1902)南投輕軌株式會社完成集集街經中寮到南投的輕便鐵道(按:於1950年拆除)。當時的人力輕便鐵道,又被稱為臺車、輕便車、手押車。從學理出發,人力輕便鐵道最大特徵是「人力動力」與「軌距狹窄」,由於其營運成本低,興建速度快,在僻鄉的公路交通完備之前,也是當地的主要交通方式。

輕便鐵道多由地方望族或富商經營,最盛期是1920年代中期至1930年代中期,路線總長超過1,300公里,廣義上,臺灣糖業鐵路和臺灣林業鐵路等產業鐵路也屬於臺灣的輕便鐵道的範疇。

1921年4月,英國旅行家歐文.魯特(Edward Owen Rutter)搭乘桃園大溪市區到角板山的人力輕便鐵道的初次體驗:「臺車是一種裝有煞車的輕便推車。一個苦力在平臺上就能操作它。首先,苦力在車後奔跑、推它啟動,接著跳上車駕駛,直到速度減緩再下車推動。鐵軌是軌距約18英寸(約46公分)的輕便線,枕木不過是些短木段。目前在福爾摩沙只有主要城鎮間有道路相通,城鎮外的郊區乃至山區則由這些臺車路線連結起來,全島總長超過550英里(約885公里)。它成了從山區運送樟腦等物產下山的高明辦法。」

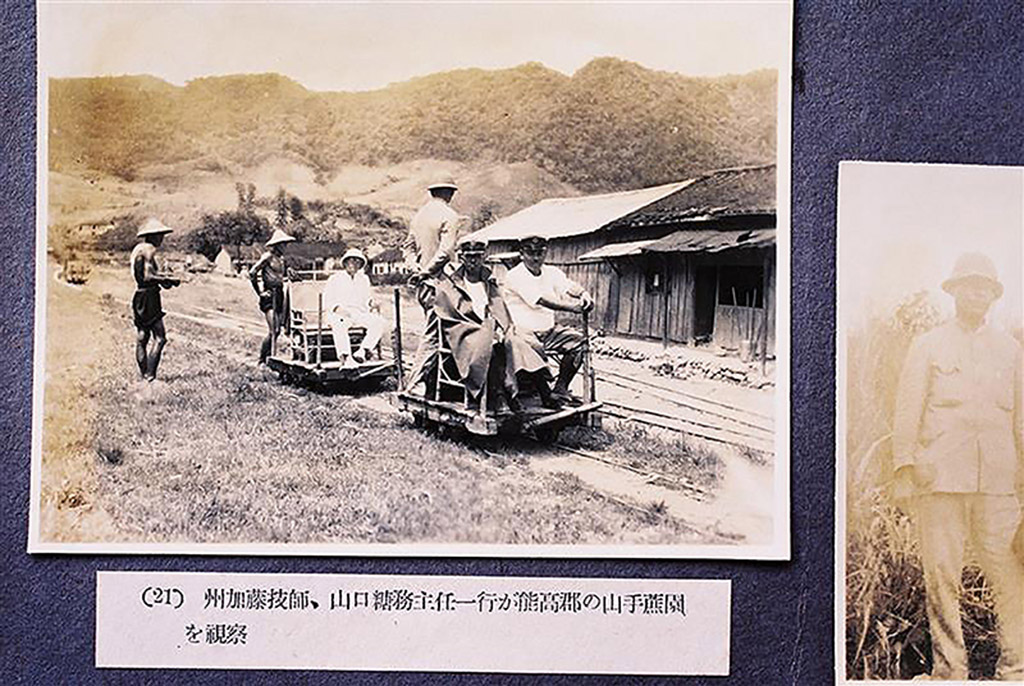

據中寮鄉地方耆老口述,1925年中寮輕便車開始營運,這些把甘蔗載去換錢的輕便車和五分車,讓中寮開始變得繁榮。