日治時期的臺灣樟腦稱霸整個海外市場,也是挹注臺灣財政的金雞母之一,日本臺灣總督府自1899年開始實施臺灣樟腦專賣制度。臺灣樟樹雖蘊藏豐富,但於清代早已濫砍濫伐,臺灣總督府自1900年起正式推動近代史第一次「樟樹造林」。1911年到1917年之間,日本當局再次挹注大量經費,推動12年造林計畫,依序在新社、羅東、坪林、集集、新城等五處設立樟林作業所,設有專賣局附屬的樟樹造林單位。

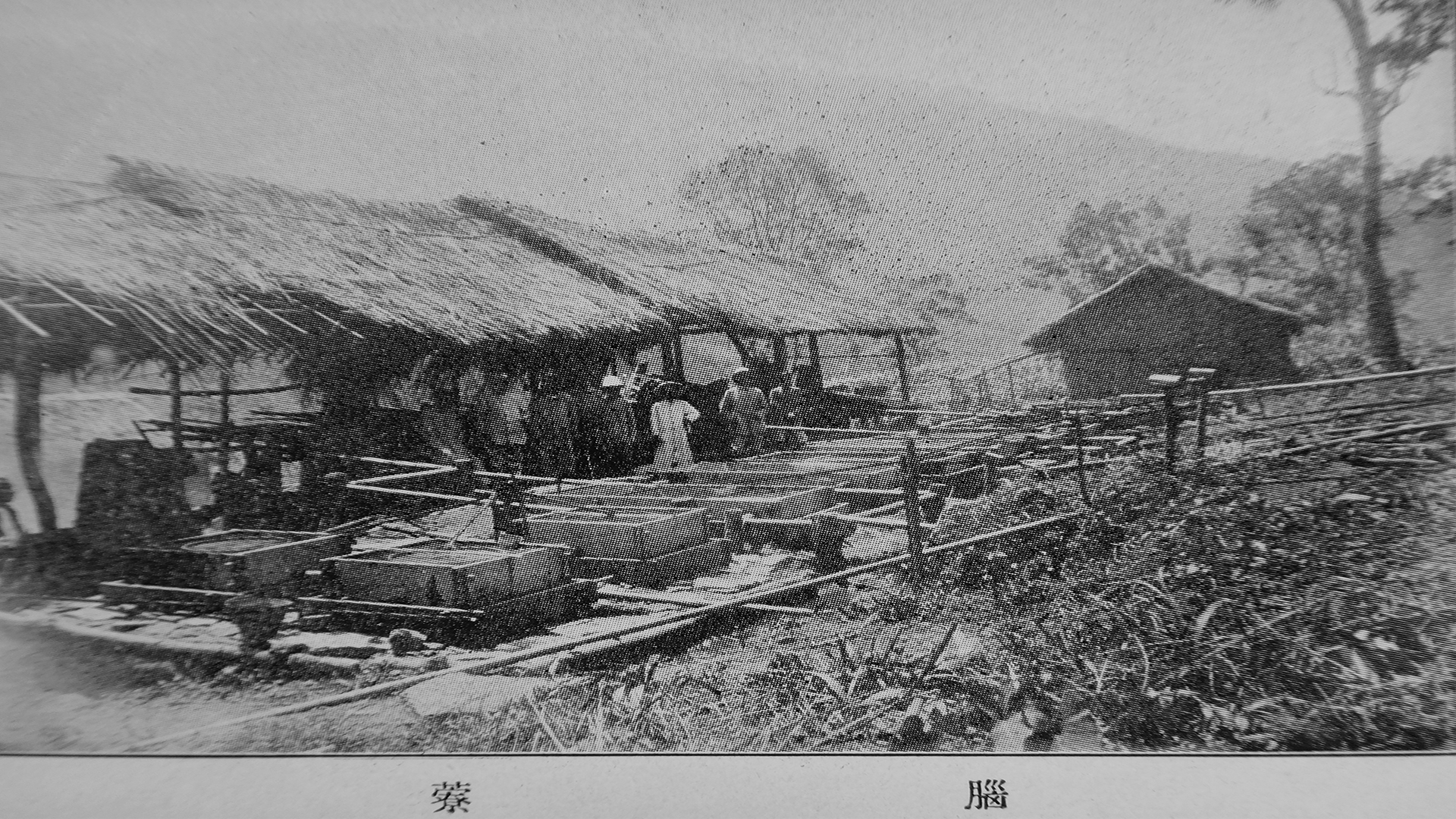

《集集鎮誌》所載,集集自1913年起開始造林,10年(1913~1923)共造林18平方公里;其中集集庄(含水里)植樟面積達8.245平方公里,腦灶林立約600餘座,炊煙處處,商客雲集,集集遂有「小臺北」之稱。

自1918年起,臺灣樟腦面臨另一項考驗,那就是優良的合成樟腦,已被德國人成功研發。改良過後的合成樟腦已今非昔比,在國際市場不斷擴張,1920年代戰後日本的經濟恐慌也影響了臺灣。臺灣總督府開始削減樟樹造林的經費,樟樹造林的黃金盛況一去不復返。1924 年 12 月專賣局整併裁撤有關造林的業務,最後廢除了造林課。

天然樟腦逐年失去在國際市場中價格方面的競爭力,被高品質的合成樟腦所取代,1923年之後,原本因為樟腦而興起的「小臺北」集集街,隨著「造林課」的裁撤,樟腦也漸漸走入歷史。