骨宗事件,又作「水沙連事件」或「水沙連之亂」,康熙年間,水沙連諸社就有與漢人接觸設立「通事」,服從清朝的統治繳納番餉,後來1721年爆發朱一貴事件,水沙連諸社趁亂殺掉橫征暴斂的通事,順勢脫離漢人掌握,從「熟番」復歸不受清國管理的「生番」。

雍正年間的臺灣,鹿皮產量大量減少,年產量只剩9,000張,遠不及荷蘭、明鄭時代3萬張的年產量,鹿皮再也無法成為國際出口商品的主力。故雍正年間大量引渡閩粵等漢人來臺,致力將荒原開闢成農田阡陌,原本棲息梅花鹿的林場遭到破壞,臺灣經濟、族群、產業結構面臨劇烈轉捩。

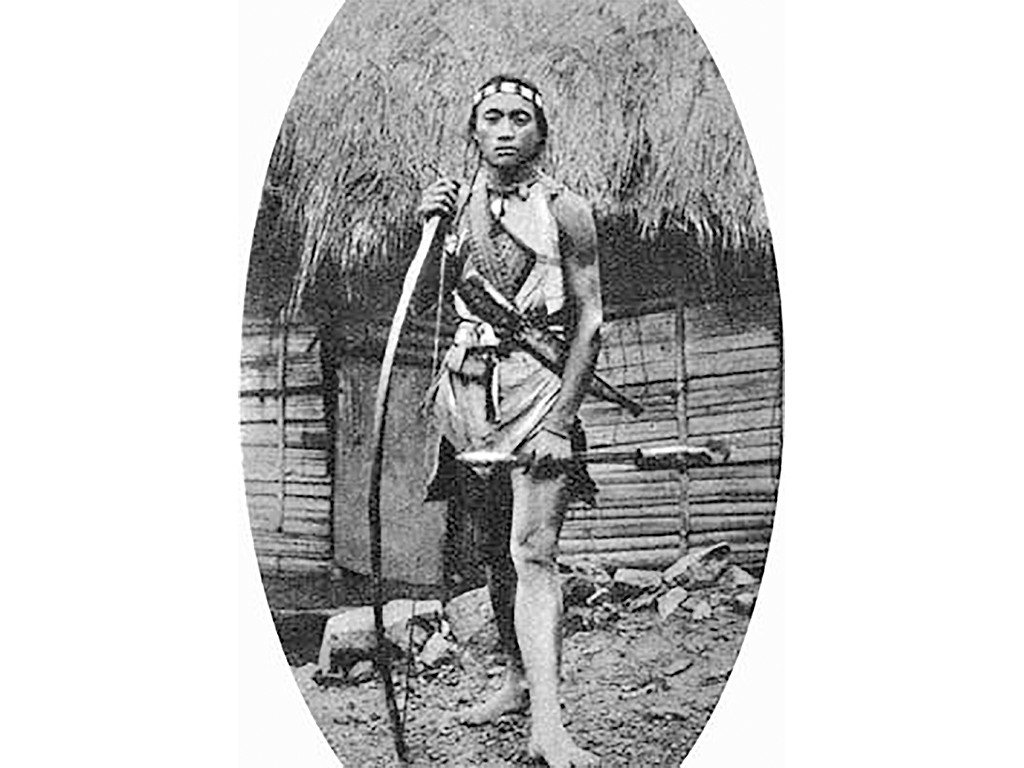

雍正3年(1725),大量移民往內山區域侵墾伐木(軍艦製作所需),水沙連諸社感到生存空間遭到威脅,以及課徵賦稅過重的問題,遂以首領骨宗為首,他和兒子麻思弄、水里萬領導邵族其他壯丁向平地區域(今臺中縣市、彰化縣一帶)的漢人發動長達一年獵首行動。

雍正4年(1726)清國朝廷決定武力征討,結果清廷動員官兵、從廈門調兵、民壯及熟番共2,120人,熟番即佔930人,攻進蛤仔難社(今埔里)及水裡社(今日月潭),找到首級85顆。終結骨宗事件,擒獲水裡社頭目骨宗父子及其同黨,最後骨宗等為首份子被斬首或終身監禁,結束此一事件。

骨宗事件對邵族而言是由盛轉衰的關鍵,後清國設立「水沙連堡」,以武力禁絕邵族「出草」割取頭顱的習俗;在清國政府運作下,此後漢人的墾拓活動較順利,邵族反而成為拓墾漢人的保鑣,即隘勇線的「隘丁」,也使其漸漸地漢化,致其人數越來越少,其在今日不到1,000多人。