清代乾隆36年(1771),漢人拓荒腳步,深入北岸集集,乾隆45年(1780),兩聚落間發展成街肆,集集街於焉出現。開發初期各莊找一位置適中草地結市,久之商人雲集,乃一躍而成集集街。據《集集堡紀略》記載:「乾隆36年,漳人入據林尾莊,40年建柴橋頭莊。5年,遂成街肆,號稱集集。」

後商旅漸多,米店、油店、雜貨店、茶館客棧等設立;據《彰化縣志》:「集集街,屬水沙連堡,民番交易之處,距邑治65里,為入山道路。」足見集集街是漢番交易之地,無論從濁水溪南岸竹山或來自北岸南投,都須經過集集埔,再深入內山與水沙連社(今日月潭和埔里)進行交易。

1780年至1880年的100年間,集集街曾是林爽文、戴潮春與陳心婦三起民變領袖浴血作戰的根據地,也曾是道光年間北路理番同知鄧傳安與臺灣知縣姚瑩,入水社(今日月潭)及埔里社入內山之道路的中途站。光緒元年(1785)福寧總兵吳光亮帶兵2營駐軍集集埔,先開通往後山臺東璞石閣之路,光緒8年(1882)開自集集街往埔里之路。

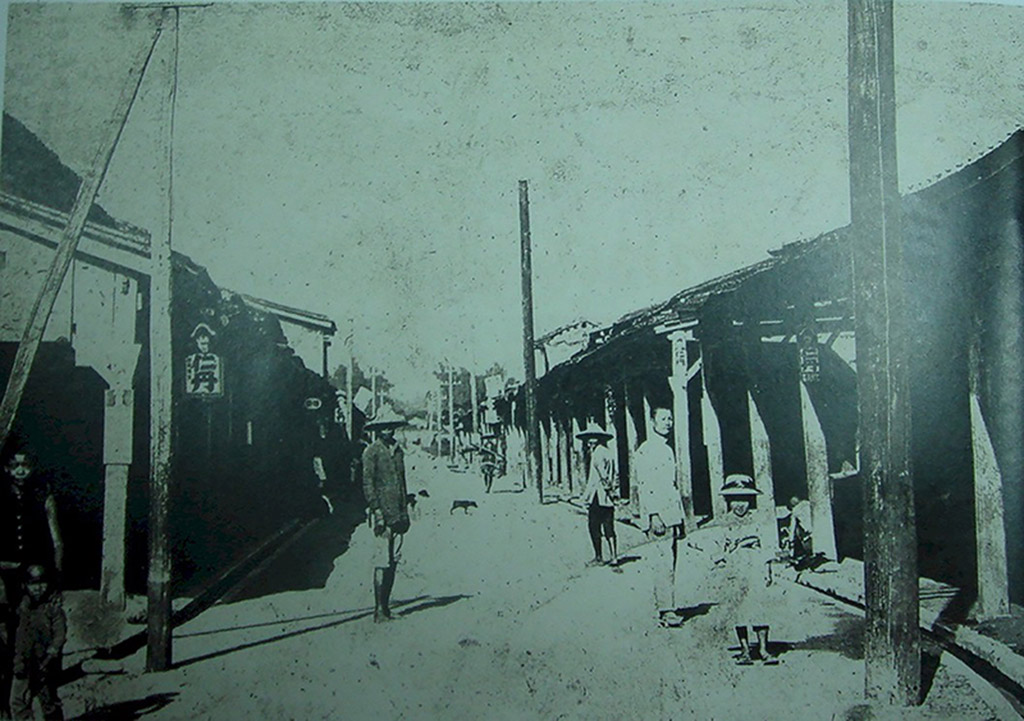

光緒10年(1884)樟腦業興起,商旅往來頻繁,商業繁榮,集集街先後設置鹽館、酒保、度量衡器材、醬油、醬菜廠,其他還有魚行、布行、糖行、雜貨行、餅行等林立,熱鬧非凡。