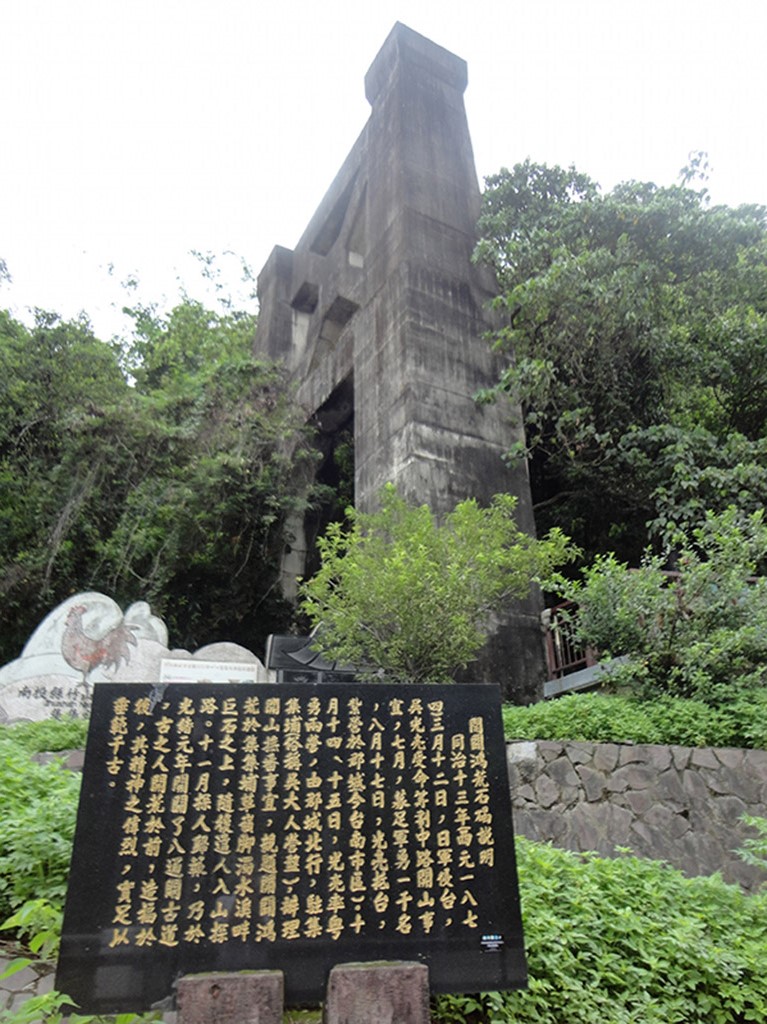

濁水橋是1930年代所建,是臺中州與集集、鹿谷間民眾雙方推動下所完工。圖中所拍攝的即是現今尚可看到的北側橋墩,今日依然建在。

1930年代的南投地區開始出現越來越多公車運輸路線,能讓汽車可行駛的道路顯得更加重要,因此在集集、鹿谷兩庄民眾力推下,在預定臺中州政府會補貼造橋、鋪鐵道等建設資金,開始動工。

然而在施工期間,曾因昭和5年(1930)發生霧社事件,造成日本人與臺灣人之間產生猜忌,幸虧在地方人士積極推動下,如:集集庄的石錫烈、吳茂火、石條金,鹿谷庄的庄長、林宗慶等積極地方人士,終於在昭和9年(1934)4月11日正式開通,臺中州政府直接挪用永濟義團(原永濟義渡經營機構)的經費來建造濁水橋,總工事費約150000,是能行走巴士的鋼索吊橋,成為連結竹山、集集的主要橋樑,也是濁水溪中上游唯一過河的橋樑。

因濁水橋的承載量有限制,所以雖然可以通行巴士,但乘客要先下車,人車個別過橋才行。至1970年代因竹山與名間之間橋樑完工通車,加上集集大橋需用水泥建造,且與濁水橋之間的橋墩有重覆,因此拆除。現今僅能看到該橋北側的橋墩。