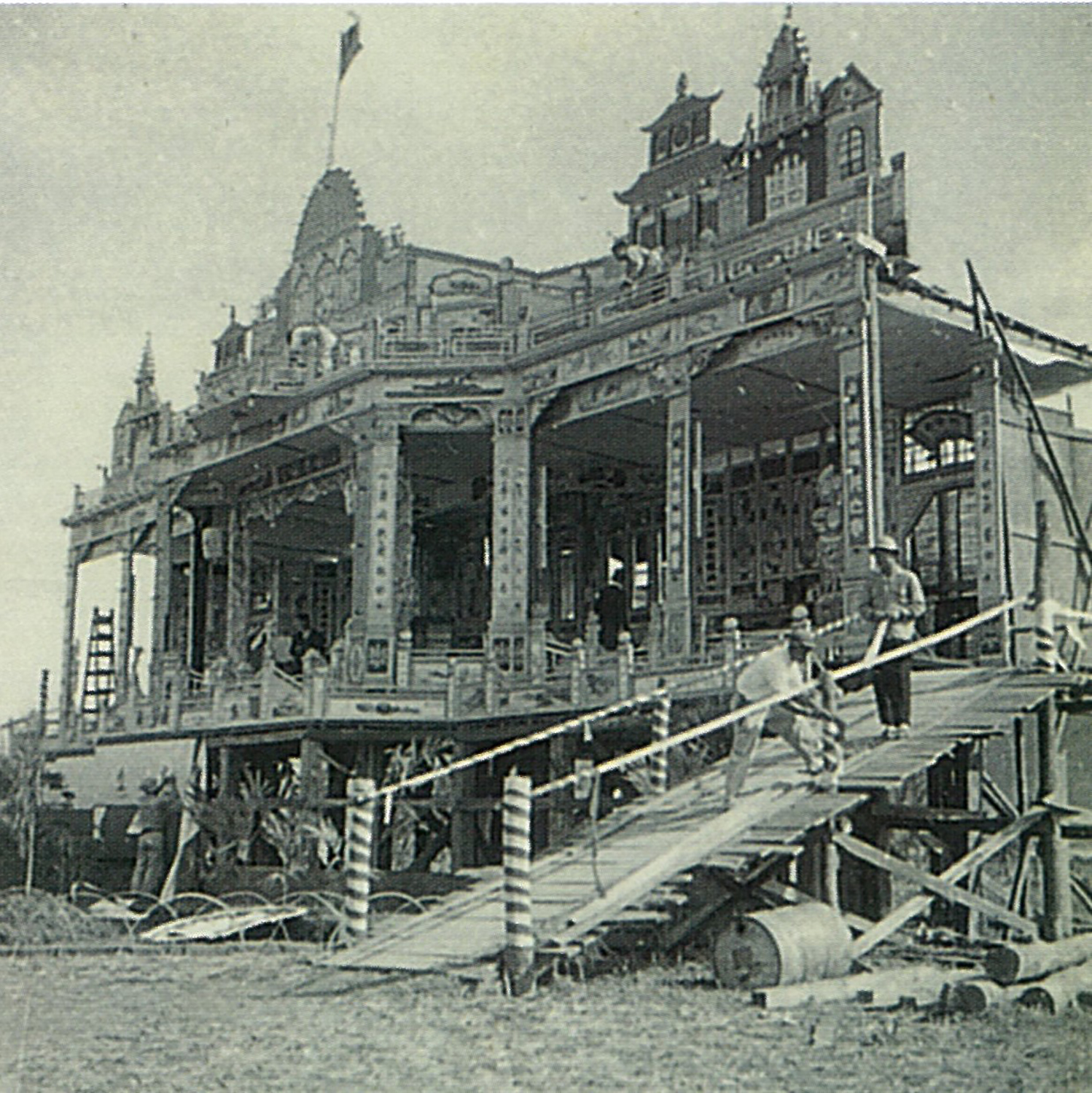

此張照片所拍攝之影像為民國48年(1959)時玉里鎮協天宮慶成福醮的影像。協天宮為清代吳光亮先生當時為了達成沈葆楨所上奏給清廷之「開山撫番」的政策,而率領飛虎軍藉著現今八通關古道之路線,來到當時的玉里地區所興建的廟宇。其為東臺灣最早興建的廟宇,又因為關聖帝君另有一名為「協天大帝」,因此將此廟正式命名為「協天宮」。同時,吳光亮先生之胞弟吳光忠先生也親自寫下了「後山保障」之匾額存放於協天宮當中。圖為民國48年(1959)時舉辦慶成福醮所搭設之福德壇。照片由謝明海提供。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。