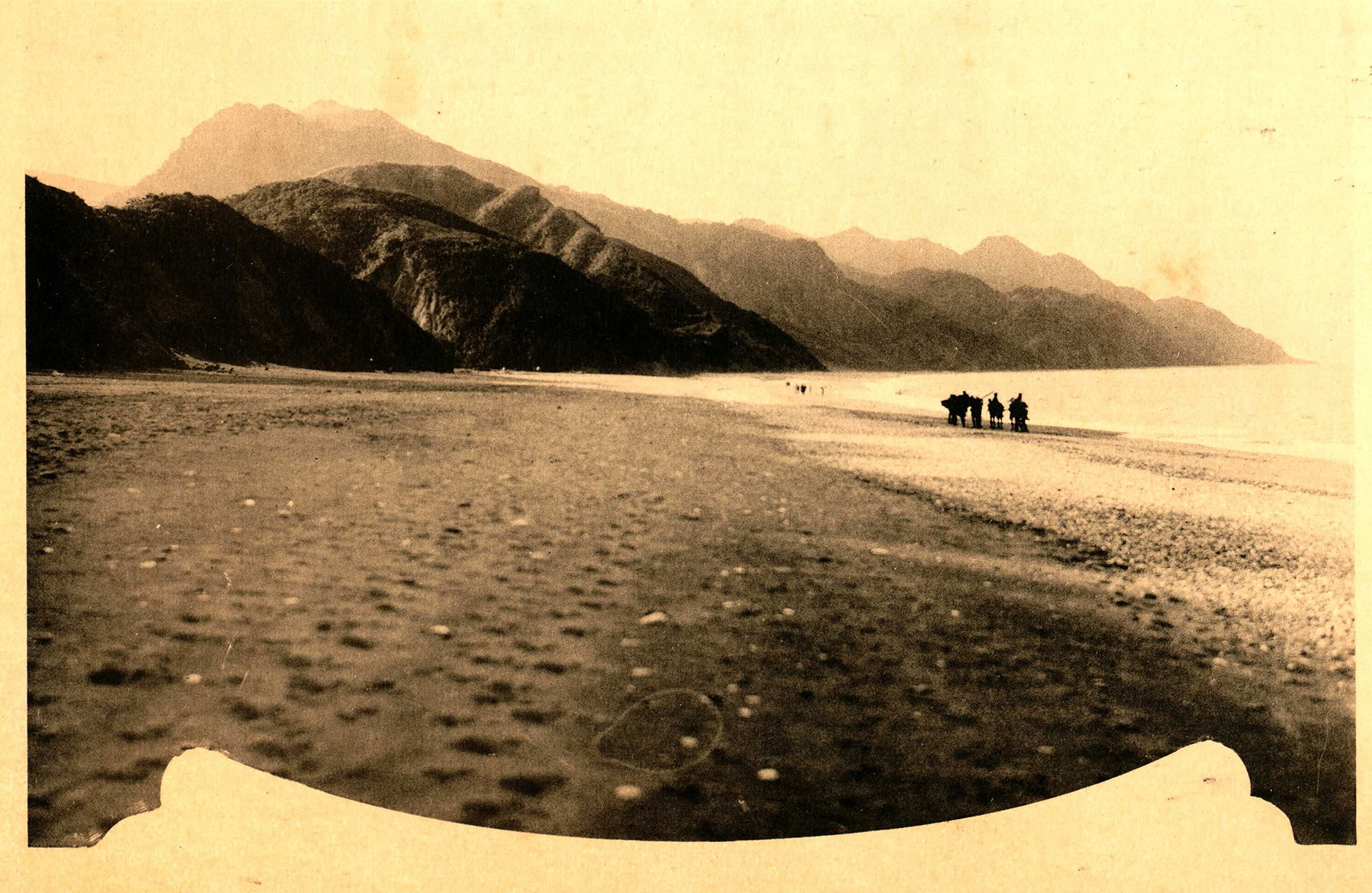

毛利之俊(《東臺灣展望》作者)在從水璉尾前往鹽寮港的過程中,行經一片長而美的「砂汀」。而今沙岸景觀依舊,卻有變本加厲的狀況。戰後由於在鹽寮聚落南方興建漁港,並建有海堤,導致「突堤效應」的發生。該堤岸北側因屬於沿岸流盛行路徑,故泥沙全都被帶到北岸堆積;反觀堤岸南側因漂沙量大減,海蝕、海積的平衡機制遭受破壞,故侵蝕作用加遽。突堤效應的出現,使得鹽寮漁港以南的海岸線遭受激烈侵蝕,而有海岸線逐漸後退的跡象。現今臺11線水璉隧道與跳浪隧道之間的路段右側,有一條棄置不用的道路,實為該段道路的舊路,而該道路廢置的原因,就是因為鹽寮漁港興建後,路基遭受到海水的激烈侵蝕,故不得不將該段道路向西移轉,並建隧道以利行車通行。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。