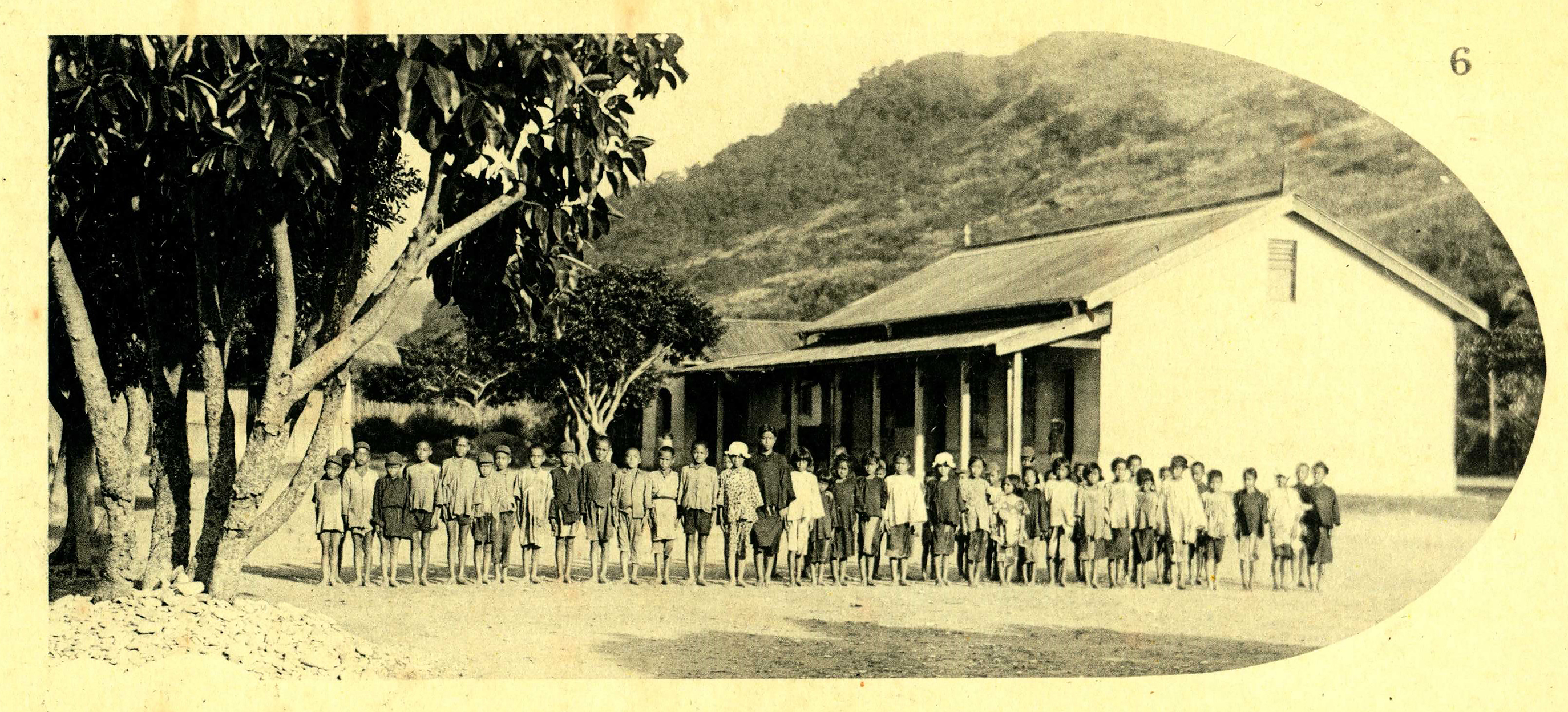

照片中的建築為港口公學校,為現今的港口國民小學。晚清漢人移墾秀姑巒溪口後,在溪口北岸形成一聚落。最初沿用當地舊譯名「秀姑巒」,後於光緒13年(1887)始更名「大港口」;此外,原世居於此的阿棉社,因大港口事件以及後來清廷主使的「閉門屠殺」事件,使該社幾近滅社,遺族並移居其他部落。後因清廷不再於此駐兵,故在溪口北方500公尺處重建部落,並名為「Makutaai」(溪水混濁之地),漢人則稱之為「北溪頭社」。此即今日港口部落位址。由於清兵不再駐防於此,故漢人數量始終不多,而阿美族人也得以長久繁衍。就《臺東州采訪冊》所載可知,大港口僅有6戶33人,但北溪頭社卻有29戶185人;而《東臺灣展望》提到該年港口公學校的兒童數有118名,當中也只有14名本島人。故此一漢原人口懸殊比,可說是長久地存在著。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。