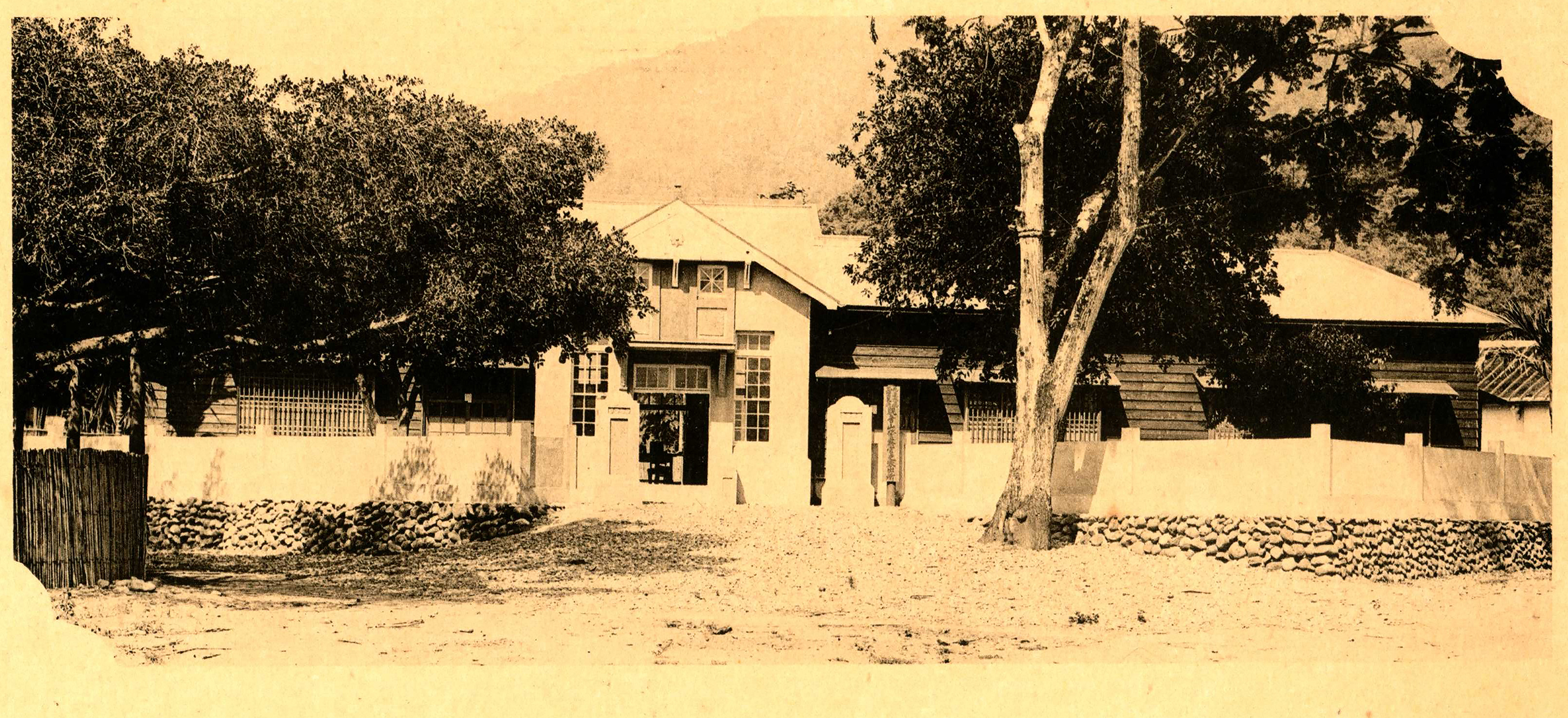

觀音地名的由來,是因當地有座小山丘,遠觀像是臥姿的觀音佛像,而取名為觀音山。從前阿美族人則稱為「特葛爾」,是因地形如階石之故。戰後一度改稱觀山,民國43年(1954)再改為觀音。日治時期在阿美族蕃社內設置的觀音山派出所,當時除了掌管當地原住民事務之外,也指導壯丁團75名以及觀音山青年團(與織羅合併組織)130名的成員,另外也擔任女子夜學會140名成員的指導,為了地方事務積極努力推動中。當時觀音山派出所後山上的盆地長有橡樹的純林,風景秀麗。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。