「第十九番 京都寺町靈麀山行願寺 千手觀世音菩薩」現存放於法王寺,千手觀世音像附有石臺座,建物尺寸(公分):(1)千手觀世音(鑲嵌入牆面),寬72.0,高110.0; (2)石臺座長39.0,寬84.0,高96.5。千手觀世音意即救拔地獄道。

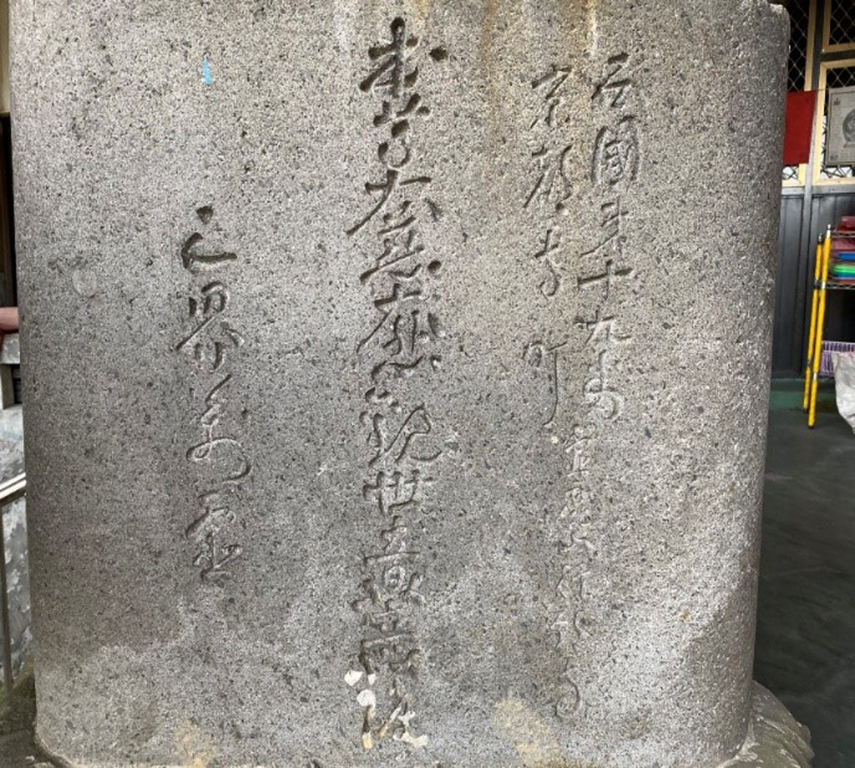

法王寺大殿後方現有三尊石觀音,皆鑲勘入磚牆之中,均被塗上白漆和金線描邊。第一尊二臂如意輪觀音石雕刻法為立體浮雕,造型傾向漢式觀音相貌,第二尊無名號,假設為第十九番千手觀音,此千手觀音像則較為扁平,為漢式觀音相貌,第三尊則為番外如意輪觀音,造型上傾向日式石觀音。三尊石觀音顯然是不同時代、不同工匠所製作。法王寺埕左側樓梯旁置放有第十九番石臺座,左邊刻有「西國第十九番京都寺町靈麀山行願寺」,中間「本尊大慈大悲觀世音菩薩」,右邊則為「三界亡靈」,背面刻有「昭和六年十月建之」。

三坑山上現存的五尊觀音均在1931年(昭和6年)以後設立,整個三坑段觀音靈場的設立,與原先久寶寺於昭和4年7月所規劃的,以靈泉禪寺為滿願靈場有著兩年的差異,顯示這兩年間觀音靈場巡禮文化已經產生變化,尤其在三坑段。最早在三坑經營煤礦的是木村久太郎,他將事業重心移回日本後,第二代事業支配人近江時五郎一躍成為繼承者,改寫了基隆市的臺日籍工商業者版圖。三坑段的煤礦產業隨即由顏家與三井財團的「基隆炭礦株式會社」取得完全經營權,土地則重新劃分由「臺灣建物株式會社」取得。

天台宗修驗道的中澤慈愍在1920年(大正9年)於此建法王寺,小林大壽選定法王寺做為觀音靈場路線之一,不論是礦主或地主都會樂意捐獻的。「西國三十三所觀音靈場」是日本人最普遍的巡禮信仰,尤其礦災頻仍的情況之下,更迫切需要巡禮文化來撫慰當地的日人,三坑段有全基隆最多的石觀音,這是少見的現象。