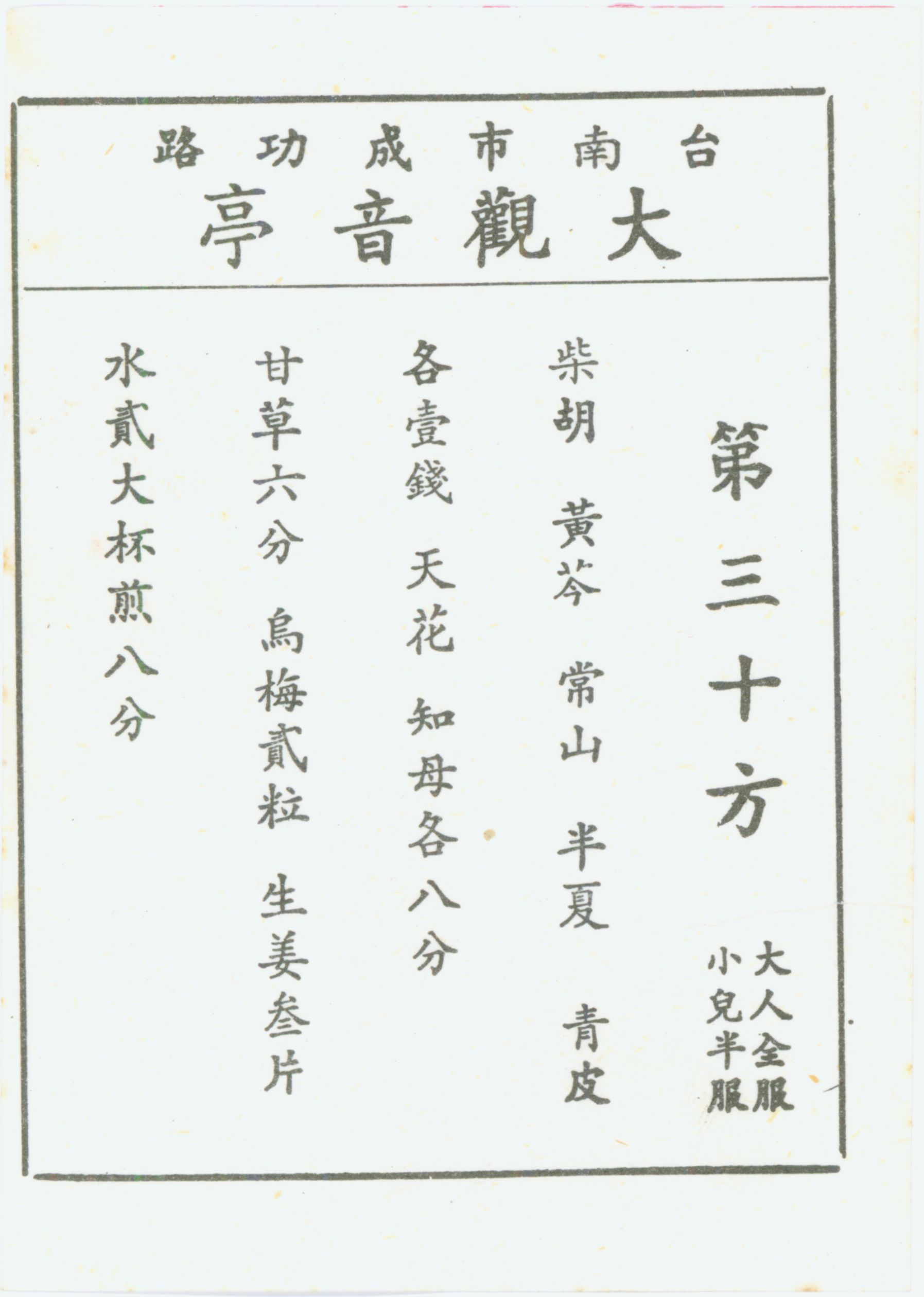

柴胡、黃芩、常山、半夏、青皮各壹錢、天花、知母各八分、甘草六分、烏梅貳粒、生姜叁片。水貳大杯煎八分。

本方是治療瘧疾的經驗方。柴胡、黃芩合用能夠清熱燥濕、調和氣血,解決病人感覺忽冷忽熱、口苦、咽乾的症狀。考量患者可能感覺熱的時間會比感覺冷的時間要久,所以加了天花(天花粉)和知母、烏梅,更能加強清熱滋養、止渴的作用;常山有毒、有強烈的致吐作用,用來湧吐胸隔間的痰濁之物,常配合溫和的甘草一起使用,現在較少拿來當催吐劑,主要用來治療瘧疾。半夏、生姜(生薑)可以止吐,減輕常山催吐的副作用,青皮調整腸胃功能且能當作藥引子,行氣止痛。

本首藥籤出自臺南「大觀音亭」。大觀音亭原有藥籤60首,因第11首亡佚,故現存藥籤59首,沒有分科別;此外,大觀音亭原有的第24、47、53與56首藥籤,是由「紅毛樓觀音佛祖」的第24、47、53與56這四首藥籤來取代。由此亦可得知,早期的藥籤在不同宮廟之間,存在著一種流轉與傳用的情況。