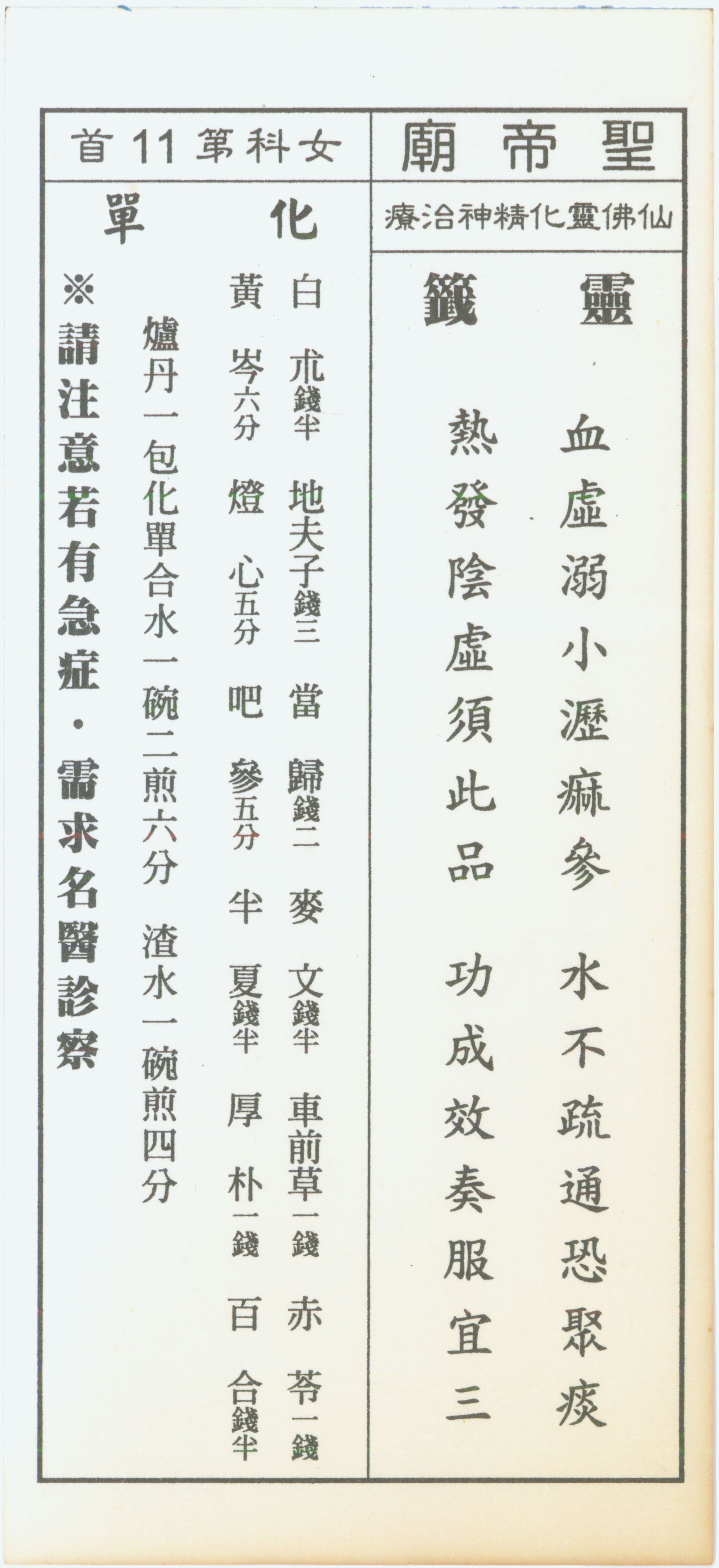

血虛溺小瀝痲參,水不疏通恐聚痰。熱發陰虛須此品,功成效奏服宜三。

白朮錢半、地夫子錢三、當歸錢二、麥文錢半、車前草一錢、赤苓一錢、黃岑六分、燈心五分、吧參五分、半夏錢半、厚朴一錢、百合錢半。爐丹一包,化單合水一碗二煎六分、渣水一碗煎四分。

此藥籤說明了,懷孕時,血虛而合併了小便短少與全身水腫,身體開始燥熱陰血不足,類似子癲前症的表現,方中白朮、吧參(西洋蔘)補脾胃之氣,當歸補血,地夫子(地膚子)與車前草、赤苓(赤茯苓)為清熱利水驅逐濕氣,半夏、厚朴降氣化痰,燈心(燈心草)、麥文(麥門冬)、黃岑(黃芩)、百合可以滋陰與解決發熱。整體看來,全方具有利水化痰、清熱且不傷正氣之效。至於「爐丹」則是指香爐中的香灰,早期的香是由全天然材料製成,例如檀香、沉香以及各式中藥材等,但由於現代線香生產過程會加入有機溶劑和其他添加物,因此不宜食用。

本首藥籤出自「大溪普濟堂」。百年前的台灣,醫藥發展與資源遠遠不及今日發達,先民們身心不適時,除了求助鄉野郎中,也常會到宮廟請求神明指引或慰藉。日治時期的大溪名醫林長春(1906-1976),有感民眾在醫療上的諸多不便,於是參照古籍醫書名方,編設「普濟堂男、女二科」各一百首藥籤,提供信眾在病痛時前來拜神、求取藥籤,並依籤上藥方,買藥治療。