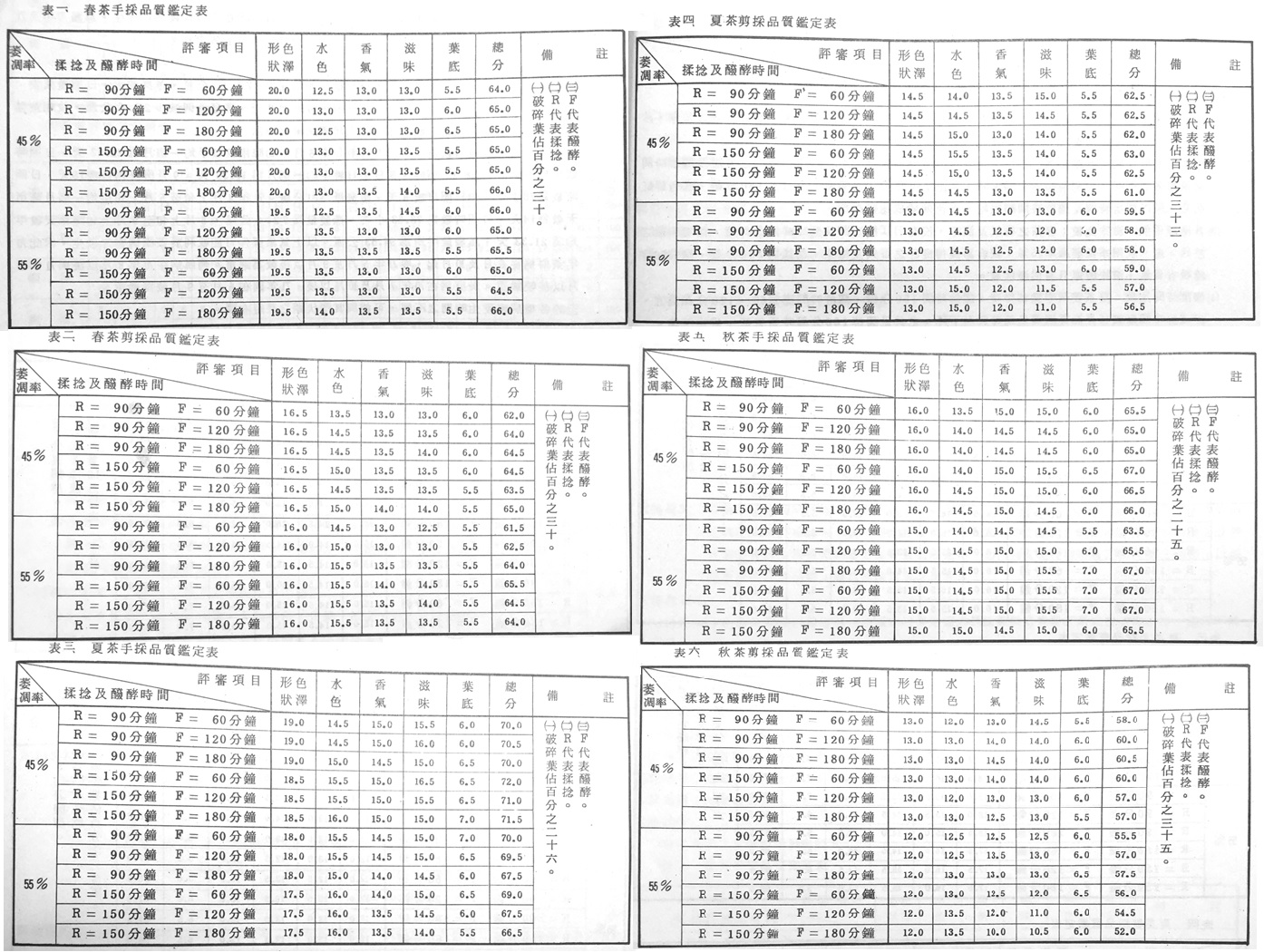

傳統上,高級紅茶必須以手採茶菁製造,但由於採茶勞動地供給不足,必須設法改行機採。1980年(民國69年)起,茶業改良場魚池分場開始檢討動力剪採(以下簡稱剪採)茶菁製造方法,照片即為試驗第二年(1981年,民國70年)全年試驗之茶葉官關品質評定記錄。

以24吋傑克遜式揉捻機製造條型紅茶,用兩種萎凋率、兩種揉捻時間、三種醱酵時間,交叉配對共12種處理條件,分別製造春、夏、秋茶,並做成品品質比較,以找出最佳製造條件。

在茶葉形狀與色澤上,手採在萎凋率45%有較好的外觀色澤;剪採的春茶與手採差異不大,但夏秋茶明顯較差,外形條索不一、帶粗梗、碎片多。在水色上,手採春茶各處理差異不大,夏秋茶水色鮮紅明亮;剪採較手採差,春茶水色鮮紅,夏茶獲得良好水色,秋茶水色較淡薄。在香氣滋味上,手採春茶各處理差異不大,夏秋茶醱酵時間長香氣滋味越差;剪採較手採差,春茶差異不大,夏秋茶香氣滋味較佳。在破碎葉比率上,手採在春夏秋茶分別是30、26、25%的破碎率;剪採則是30、33、35%。結果仍以手採茶菁優於剪採茶菁。