1970年代末期,國產紅茶仍以外銷為主,但因生產成本,尤其是手採成本過高,無法與其他產茶國競爭,因此在「南投縣紅茶區綜合經營技術改善研究計劃」(如照片所示)內,推動紅茶產區改行機採之研究與推廣。

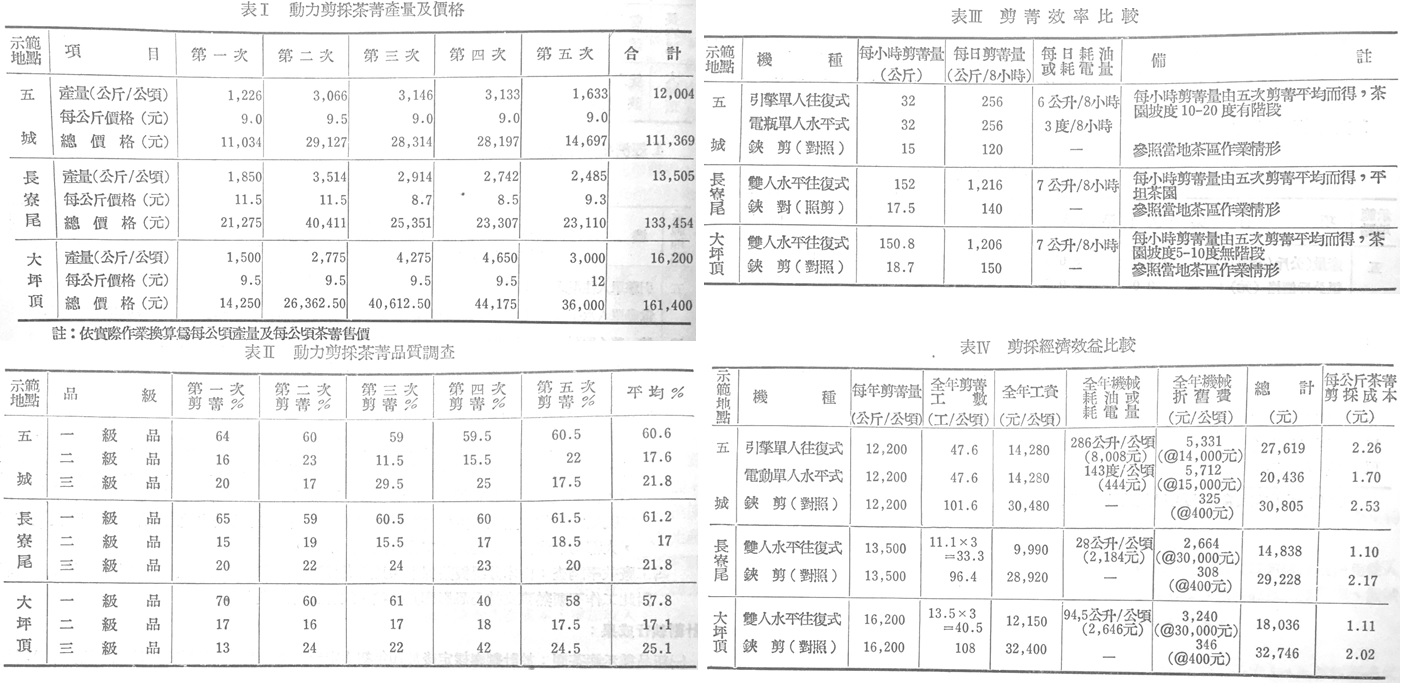

本項計畫由由茶業改良場魚池分場自1980年(民國69年)起規劃執行,由南投縣政府主辦,埔里鎮公所、魚池鄉公所協辦,透過臺灣省政府農林廳輔導,選定五城區坡地茶園、長寮尾平坦茶園、大坪頂緩斜坡地茶園各設一處示範茶園,合計有三處示範茶園,依據三處茶園之地形特質,搭配不同動力剪採機具。

測試與示範後,獲得三像具體結果。首先,在動力機械選擇上會受茶園撥度之影響,在坡地15度以下以水平往復雙人式最佳,15度以上使用單人式採茶機,引擎往復式茶菁品質較好,電瓶水平式成本較低。其次,茶樹樹型修整時,必須修剪樹裙,使行間有30公分空隙,以為作業空間,且需每年冬季修剪讓樹冠面整齊平均,樹高小於80公分。最後,須待茶芽長至一心四、五葉時剪採,預留一葉至二葉,不可剪至茶芽基部或將胎葉剪下。

此項計畫雖然降低紅茶生產成本,但未顯著提昇國際競爭力。一直到921地震後,國人開始大量消費國產紅茶,加上推出臺茶18號紅玉,造成時尚風潮,國產紅茶產業才得以復甦。