圖為行政院農業委員會茶業改良場魚池分場在兩種土壤的紅茶園,測試四種耕犁機構之結果。

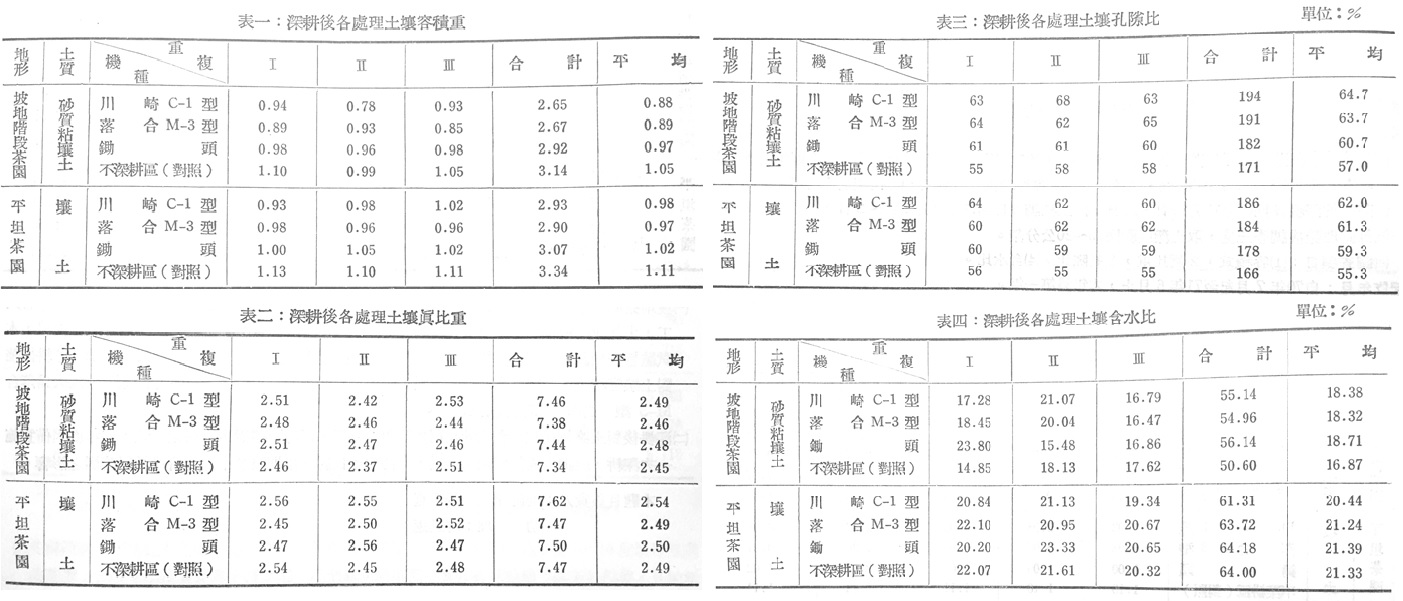

1970至1980年代間,臺灣紅茶因為生產成本過高,失去國際競爭力,導致茶園耕作意願大幅下降,茶園久不耕犁,造成茶樹急速,衰老,雜草重生,在人工缺乏下大量使用殺草劑,更加速降地茶園之生產力。因此,茶業改良場於1981年(民國70年)起,分別於一處坡地茶園(砂質粘壤土)和一處平坦茶園(壤土),比較四種深耕方式(川崎C-1型深耕機、落合M-3型深耕機、鋤頭、不深耕)對茶樹生長與生產的影響。結果顯示雖有無深耕對土壤的真比重和含水量影響不大,但可看出深耕區的孔隙比明顯大於不深耕區,而其中表現最佳的是川崎C-1型深耕機。

在土壤容重上,平地跟坡地都是依序為不深耕區>鋤頭>落合M-3型>川崎C-1型;在真比重上無明顯差異;在孔隙比上,平地跟坡地都是依序為川崎C-1型>落合M-3型>鋤頭>不深耕;在土壤含水比上無明顯差異。

此項計畫雖然降低紅茶生產成本,但未顯著提昇國際競爭力。一直到921地震後,國人開始大量消費國產紅茶,加上推出臺茶18號紅玉,造成時尚風潮,國產紅茶產業才得以復甦。