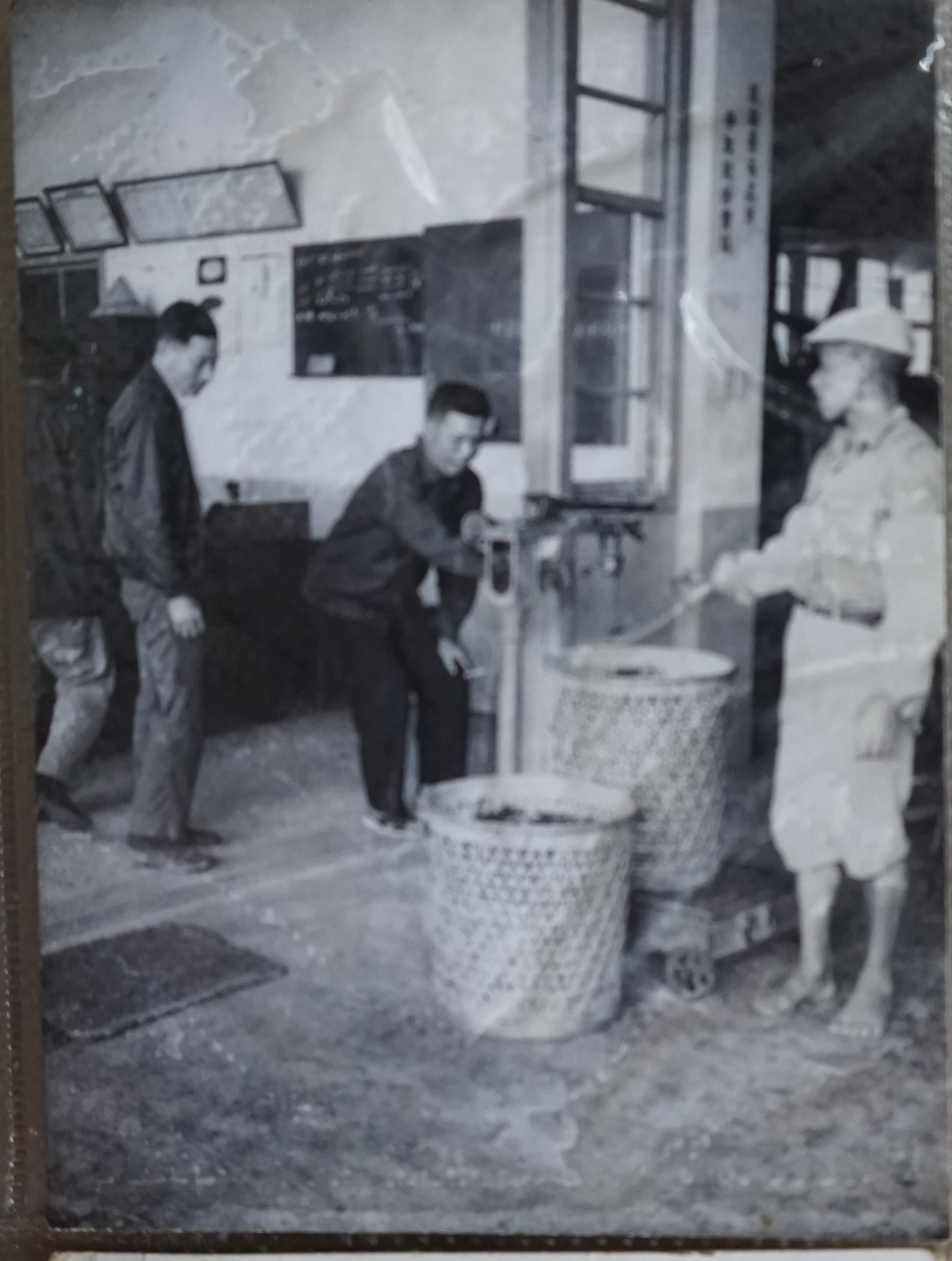

日據時期茶業產製銷分離,茶農只種植茶樹與採收茶菁,賣給粗製茶廠製茶。此種模式延續到1980年代(民國70年代)末期。本照片即是新竹縣橫山鄉一位茶農,將當日採收之茶菁,送到當地沙坑製茶廠,進行秤重檢收之情形。

新竹橫山鄉的沙坑茶廠建於日據時代,目前仍在經營中,為當地主要粗製茶廠之一。橫山鄉多山,山坡地都以植茶為主,最興盛時茶樹栽種面積高達900公頃。

1963年(民國52年)7月,為沿承日據時代產、製、銷分工的體制,政府頒布「台灣製茶業管理規則」,須持有經濟部「工廠登記證」的茶廠在取得農林廳(農糧署前身)發給的「製茶許可證」後才可製茶,並限制其茶菁之供應範圍銷,以維持產銷秩序,這項規定直到1982年(民國71年)廢除。

由於,農民生產的茶菁只能賣給工廠,因此在收穫時節,茶農們每日將採收的茶菁送往沙坑茶廠。茶廠需檢收茶菁品質與重量,依據品質與重量計價(如照片所示)。其中重量無任何爭議,但品質之判定常起糾紛。茶廠收取茶菁後,必須到茶葉賣給精製茶廠,精製茶廠再賣給茶商,茶商出口,出口結匯後,才收到查款,並支付茶菁費用,茶農才能收到現金。如外銷價格良好,會有紅利。所以,檢收後茶農會收到茶菁檢收單,單上會有基本價,茶農大多以檢收單,質押賒取民生物資。

茶農與茶廠之間曾經的情誼,在今日,變成象徵歷史與文化的老故事。