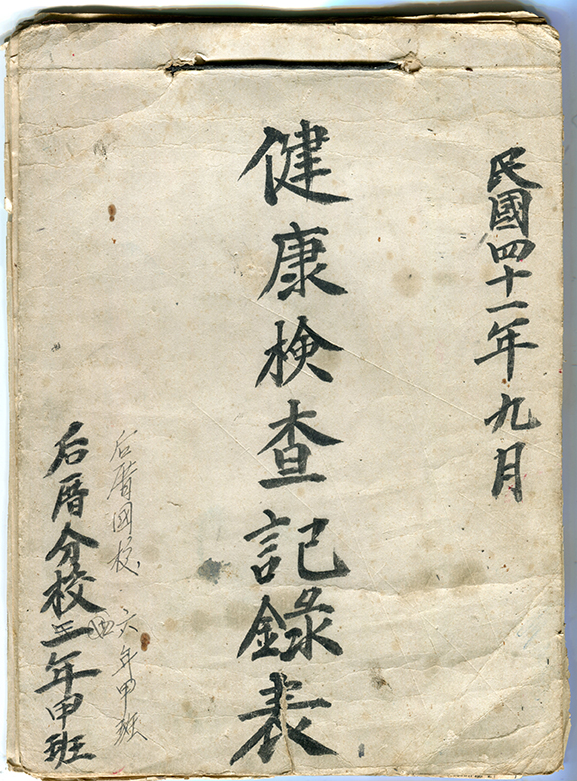

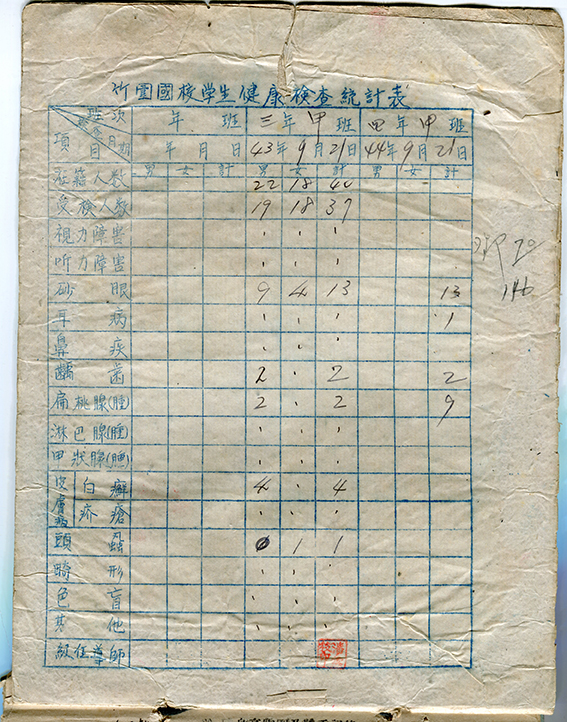

這是1952年(民國41年)后厝國小的〈健康檢查紀錄表〉封面與內頁的統計表,從這兩張照片可以看出,當時后厝國小全名應為「竹圍國校后厝分校」。

早在日治時期,1915年(大正4年)年由臺灣地方病及傳染病調查委員會臨時委員兼總督府醫院醫長尾崎宰的全臺調查報告,指出全臺砂眼罹患率高達38.7%。之後於1922至29年(大正11至昭和4年)間,歷次的保健衛生調查顯示,砂眼罹患率仍達35.3%。而1950年代初,小學生最常見的身體缺點,不外乎是砂眼、疥癬、白癬、頭蝨、寄生蟲等。一旦在晨間檢查發現某位學生患了某種缺點,級任老師須通知衛生導師與保健室執行缺點矯治。自1951(民國40)年起,於臺灣省教育經費之下,編列學校衛生專款70萬元,同時獲得中國農村復興聯合委員會鄉村衛生組撥款50萬元,作為學校衛生的經常費用,各項學校衛生工作方逐臻完善。

當時檢查的項目有視力、聽力、砂眼、耳病、鼻疾、 齲齒、扁桃腺腫、淋巴腺腫、甲狀腺腫、皮膚病(白癬、疥瘡)、頭蝨、畸形、色盲等項目,根據臺灣醫療史的發展,當時臺灣學童的砂眼確實比較嚴重,這份資料顯示,該班竟有將近3分之1的學童罹患砂眼,但若以當時大約55%學童的流行率來看,就大園區而言,該病的流行還算輕微。