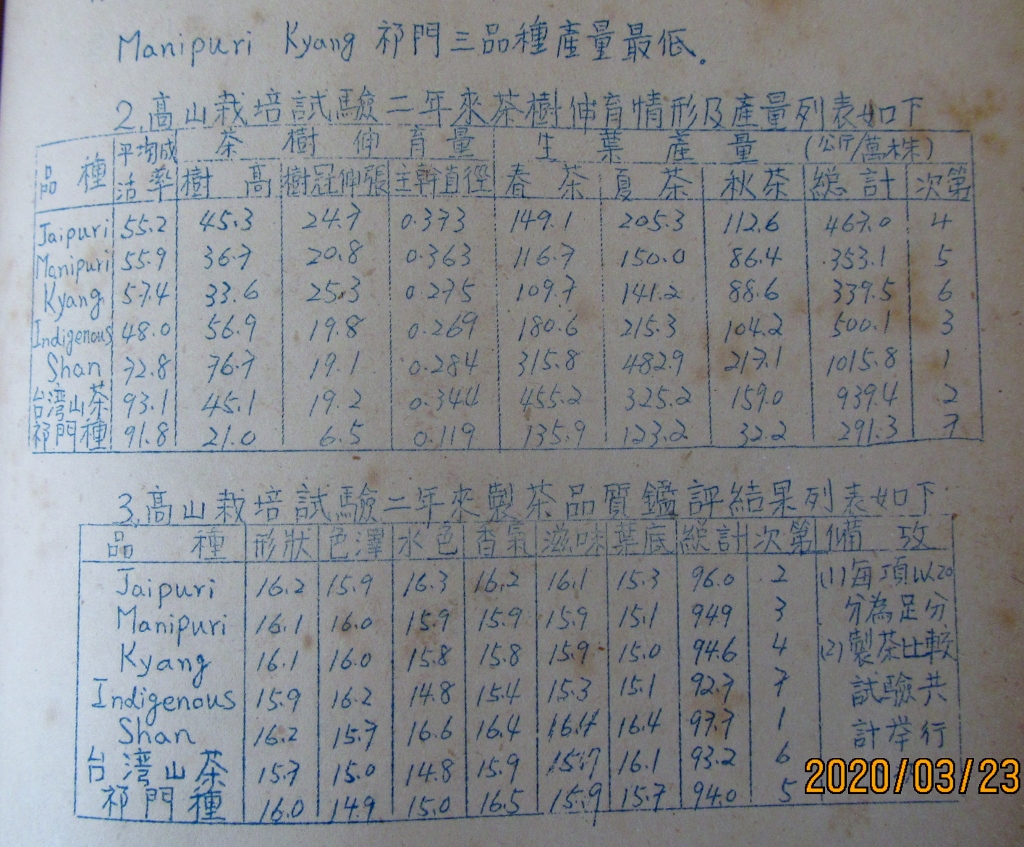

圖為70年前魚池茶業試驗分所年報中,登錄高山紅茶栽培試驗時,產量與製茶品質分析表。照片中可看出本圖為由人書寫蠟紙後油印而成。

兩個表刊載於魚池茶業試驗分所1952年(民國41年)之工作年報,為針對 Jaipuri、Manipuri、Kyang、Assam Indigenous、Shan、臺灣山茶和祁門七個品種,種植於該所 海拔1000公尺處的生育表現,茶樹均為7年生。經二年之試驗結果顯示,每萬株之產量以Shan及臺灣山茶較高,其次為Assam Indigenous和Jaipuri,再其次為Manipuri及Kyang,祁門產量最低。茶樹成活率以臺灣山茶和祁門最優分別為93.1%及91.8%,Shan 72.8%,最差的為Assam Indigenous 48%。臺灣山茶、祁門和Shan抗旱強,適合高山栽培。

製茶品質以Shan種最優湯色紅艷、香氣醇厚、葉底鮮紅、白毫多,其次為Jaipuri香氣醇潤,祁門種香氣清香,但色澤及水色較差,臺灣山茶水色淡薄、色澤帶紅、外觀劣僅優於Assam Indigenous。故1973年(民國62年)經由單株選拔,選出Shan 5118品系及Jaipuri 184品系,分別命名為臺茶7號及臺8號為適製紅茶之優良品種。

當年小量印刷,都事先用蠟紙在鋼板上刻字為版,稱為刻鋼板,然後再以手或用油墨印刷機印製。刻好的蠟紙版如需修改,可以用蠟液塗平後再書寫,或點火溶解蠟紙上之蠟,使字痕跡消失後再書寫。刻鋼板油印大致使用到民國70年代初期。