圖為1953年(民國42年)魚池茶業試驗分所年報中登錄紅茶製造過程中冷却試驗時,產量與製茶品質分析表。照片中可看出本圖為由人書寫蠟紙版後油印而成。

本照片之原文刊載於魚池茶業試驗分所1953年(民國42年)之工作年報。紅茶在再揉捻後進行發酵,發酵溫度最好控制在25-28℃間。但在揉捻後茶菁隻溫度大多會高於此溫度範圍,此外發酵時原料也會發熱,常嚴重影響紅茶品質。

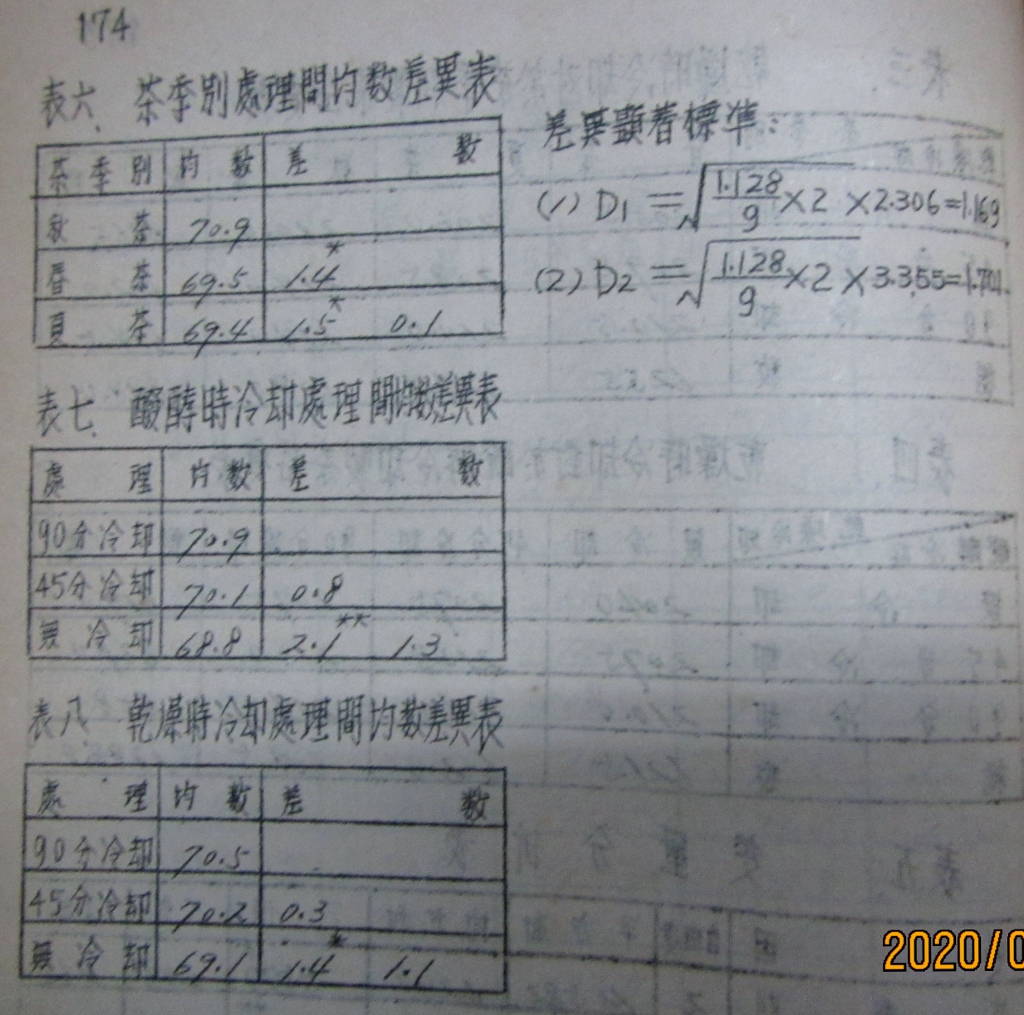

本試驗分季實行,供試材料為一心二葉之茶菁,自然萎凋率50%經揉捻後,分發醱及半乾燥時進行無冷却、冷却45及90分鐘之冷却試驗,探討粗製過程冷却是否有提高品質之效果。

本年試驗結果如圖,毛茶以秋茶顯著優於春、夏茶,春、夏毛茶品質差異不顯著。發醱時兩冷却處理顯著提升毛茶品質,但冷却45及90分鐘間差異不顯著。乾燥時冷却處理亦較無冷却處理品質高。故紅茶粗製時發醱過程須防溫度過高,乾燥一半給予冷却處理,確可提高製茶品質。

本試驗未提及發醱過程須防溫度過高之溫度,一般紅茶發醱最適宜溫度為25-28℃,可用揉捻後攤葉厚薄加以控制,紅茶乾燥多以二次乾為主,初乾茶毛茶稍放冷再乾,可提高製茶品質,依以上試驗冷却應1小時左右即可。基本上,文中製的冷卻應為攤涼。