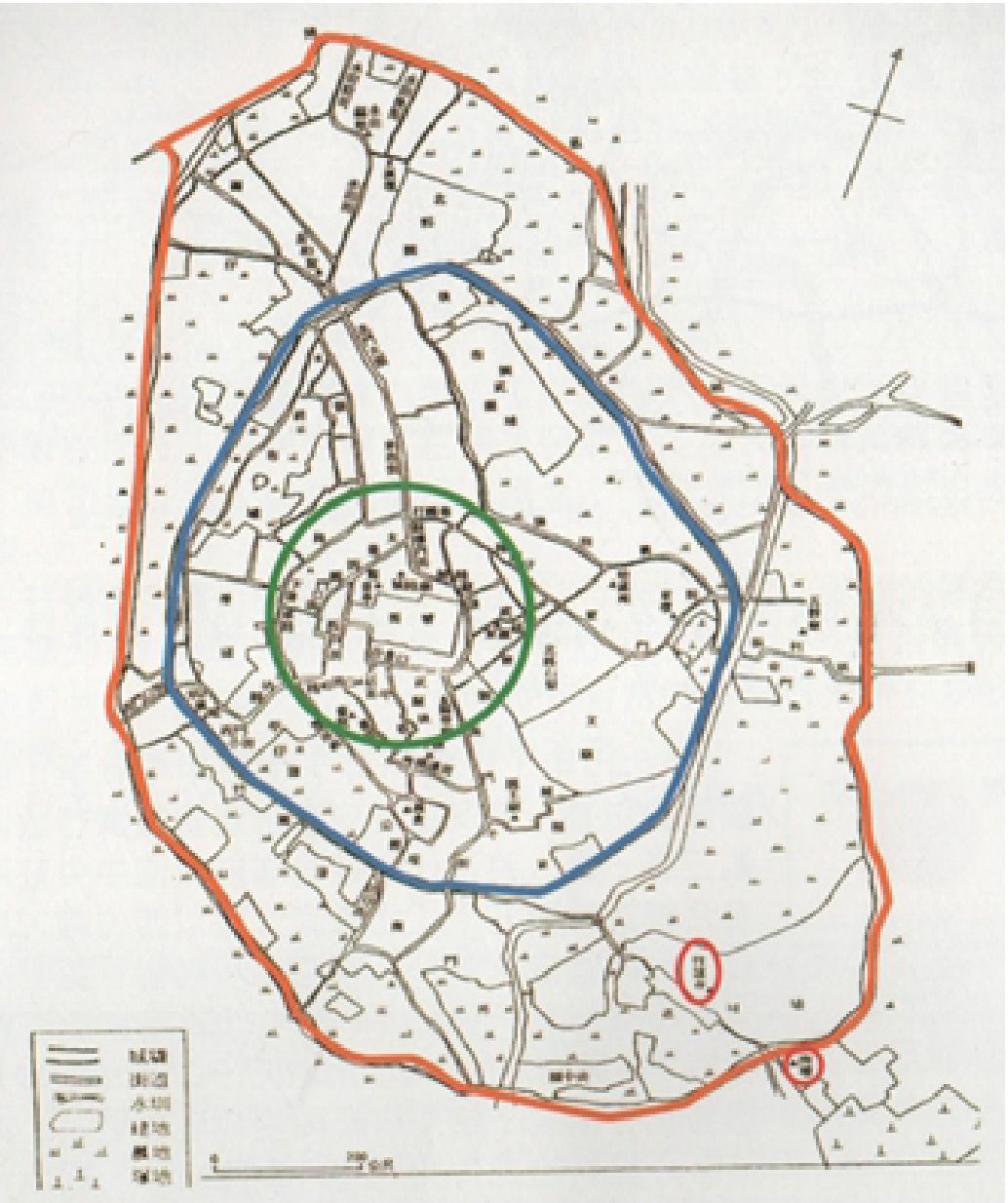

此照片原底圖由李正萍繪製,內容為1899年(光緒25年)之竹塹城以及外圍地圖,刊載於2004年新竹市文化局出版之《竹塹古地圖調查研究》一書中;《竹蓮畫話》則進一步標示:最內圈綠色線為莿竹城;中間藍色圈為磚石城,設有四城門;最外圍橘色線為土城,竹蓮寺(紅色圈圈)位於南門外、土城內。 在1683年(康熙22年),閩、粤族群來臺墾荒,於竹塹(現新竹)篳路藍縷將近三十年,墾戶王世傑於1718年(康熙57年)率其子姪、鄉民夥伴開鑿隆恩圳,灌溉竹塹埔四百餘甲土地,而得名「四百甲圳」;1731年(雍正9年)分彰化縣大甲溪以北設淡水廳,1733年(雍正11年)淡水廳遷移設在竹塹。當時莿竹城外、東南廂山地原為泰雅族與賽夏族三十餘社所居,加上在地的平埔族,與移入的閩南、客家人們,族群形成複雜。為了防止閩粵械鬥、漢番衝突,竹塹城於1732年(雍正10年)設置巡檢司,編列巡檢員一員、民壯二十名,以保護居民安全。民壯不支工食,給就近草埔,任其開墾,以資生活。巡檢司衙役就設立在墾地的草埔地,便得名為「巡司埔」,也是竹塹城成為北台灣政經文化教育中心的開始。 |

跳到主要內容區塊

:::

淡水廳的警察局—巡司埔的由來

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 所在地-地址新竹市東區

- 免費進場否

- 所在地-緯度24.798289485897268

- 所在地-經度120.97078307125857

- 是否開放否

- 參考資料鄭煥堃,〈巡司埔〉,《竹蓮畫話》,新竹市:新竹市東區竹蓮社區發展協會,2018;賴志彰等,《竹塹古地圖調查研究》,新竹市:新竹市文化局,2004。

- 撰寫者新竹市文化局

- detailPage.fieldLabel.Culture_Place.placesdetailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lat24.798289485897268detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lng120.97078307125857detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_city新竹市detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_dist東區

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。