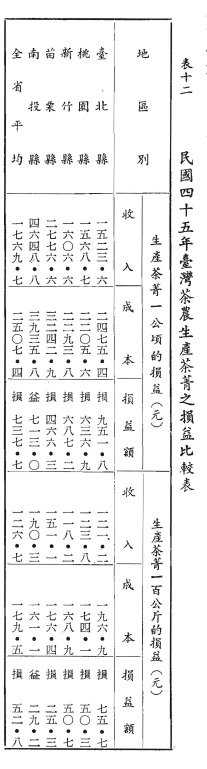

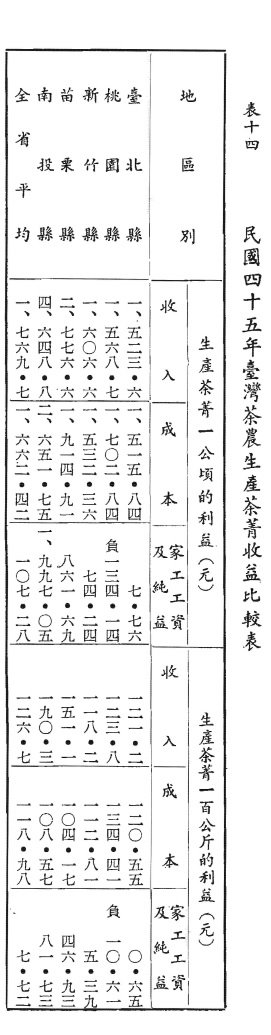

圖為張德粹教授與莊維藩技正所著之「臺灣茶葉生產與運銷的研究」中,表14調查「民國45年茶農生產茶菁損益表」,顯示當年茶農收益之狀況。

「臺灣茶葉生產與運銷的研究」為中國農村復興委員會(行政院農業委員會之前身)於1958年(民國47年)發行之該會特刊第25號。

文中記載,1956年(民國45年)倘單純調查茶農生產茶菁之收入及成本,多數茶農的經營均為虧損,僅南投縣因品種較優及單位產量較高,種茶收益尚能蓋括其成本,獲得些微利益,其他各地區茶農無不在虧損中,倘依全省平均而論種茶每公頃虧損約730元。此一情形尚需考量1956年(民國45年)為茶菁價格特別低迷的時期,另一因素為生產成本中勞動成本之人工耕種費及茶菁採摘費即占70%左右,惟這二項費用平均約有48%為茶農的家庭自有勞力,倘將家庭勞動報酬認列為營業利潤,則多數茶農尚不致於虧損。

不過當年仍沿襲日據時期茶葉產、製、銷分離政策,茶農只生產茶菁,由粗製茶廠收購置成毛茶,毛茶由精製茶廠精製後,再由貿易商出口。不過,1950年代(民國40年代),臺灣茶葉主要仰賴出口,整個供銷鏈之收益,全看出口量與出口金額。1954年(民國43年)出口14868公噸,1955年(民國44年)僅餘7884公噸,嚴重影響粗製茶廠茶菁收購意願與價格。