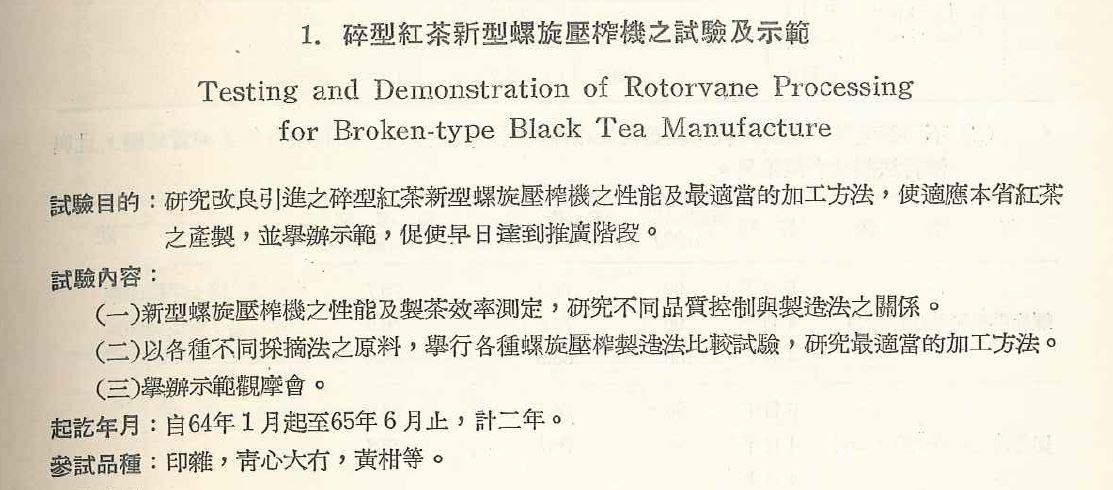

圖為茶業改良場於1974-1976年(民國64-6565年)執行「碎型紅茶新型螺旋壓榨機之試驗及示範」時,所使用之紅茶螺旋壓榨機(陳右人提供)。本機上方仍貼有財產登錄記錄為1975年11月20日。

於1975年-1976年(民國64年至65年)試驗,取得臺灣製造之螺旋壓榨機(口徑8吋L型青銅、10HP馬達),之最優製造參數(採摘方式、萎凋程度、壓榨機螺旋桿迴轉數、壓榨次數、有無先揉捻再壓榨、茶級、製造法醱酵時間、精製分級、壓榨法),來改善碎型紅茶品質。

結果顯示,手採茶葉較剪採茶葉的碎茶率較低,輕萎凋較重萎凋的品質較優,螺旋桿迴轉數50 rpm的品質和製造量較優,連續壓榨兩次的品質較優,且投入量需與壓榨量相當,先經揉切機(C.C.C.)揉捻30分鐘後再行壓榨的品質較優,壓榨法5目下比起4目下和4目上,品質較好但碎茶率較高,純壓榨法醱酵時間60~90分較佳,揉捻後再壓榨法則30~60分較佳,精製分級中4號搭配切菁法的品質和含量較優,且粉末較少,用C.C.C.法製造茶葉的碎茶率較低,螺旋壓榨機操作較容易