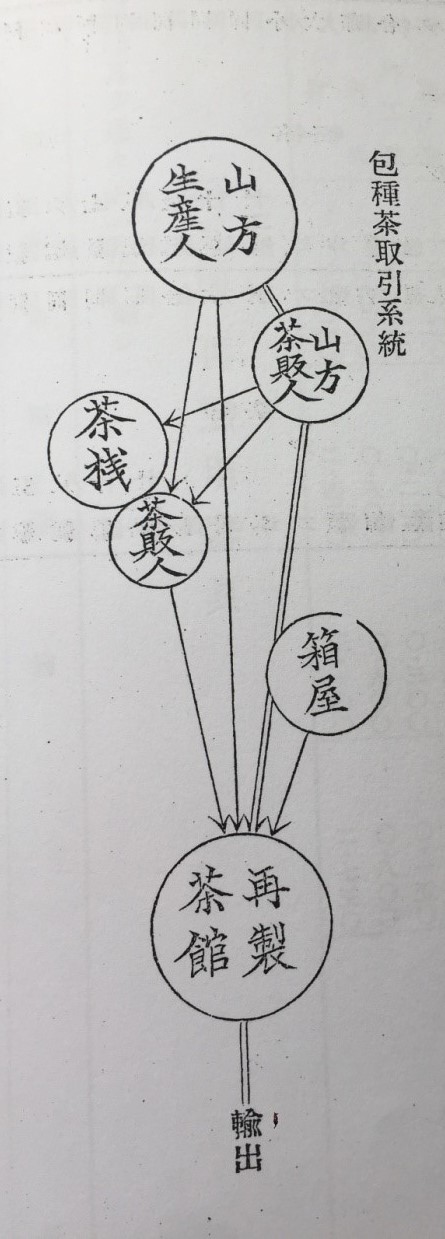

圖片為西元1914年(日本大政四年)出版,總督府殖產局出版第八六號《臺灣茶業一班》內提出,早期臺灣包種茶產銷鏈。包種茶是日據時期開始生產的茶類,主要作為直接外銷或熏香用的茶胚,以銷往華人地區為主,外銷廠商大多為臺籍茶商,因此產銷鏈相對簡單。茶葉生產者(即圖中的「山方生產人」)將茶葉販賣給前往茶區收購茶葉的小盤茶販(圖中的「山方茶販人」,即小盤商)、平地的茶販(圖中的「茶販人」,即中盤商)和精製茶廠,小盤茶販會把粗製茶賣給中盤茶販與本地內銷茶商(「茶棧」),中盤茶販再把茶業賣給精製茶廠(圖中的「再製茶館」),精製茶廠在精製或薰香後裝箱出口。由於茶葉出口量龐大,茶箱工業曾經是臺北非常重要的產業。本圖為臺灣早期包種茶之產銷鏈,後期日本政府推動製茶機械化,很多粗製茶廠已機械化製造,大部分茶農不再製茶,改將茶菁賣給粗製茶廠生產包種茶,茶販階級如果無法進階成為茶商或茶廠,就會失業。當年在茶區收購粗製茶的茶販,多數來自福建,部分的人在茶生產季到臺灣收購茶葉,茶季結束後返回中國大陸。當年洋行推廣茶業時,也貸放資金給茶農,一般洋行取得資金的利息為年息6%,透過買辦、茶販層層貸放後,茶農實際上利息支出常為兩分。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。