2019年對台灣社區大學的參與者而言,是一個十分嶄新的開始。社區大學全國促進會將每年舉辦一次,具有串聯社大、共同對社會發聲之功能的「社區大學全國研討會」(1999年為第一屆社區,活動地點在新竹市,主題為「落實高教於地方,迎接社區大學的新時代」)這項活動傳統,轉為與「社區大學學術研討會」相互搭配,在單、雙數年份交替舉行。社大學術研討會的功能是「發展論述,用屬於『社大』自己的詞彙來指認社大在當代社會中存在的意義」,全國研討會則著重在「呈現社大影響力、擴大社大與社會的連結」。

2019年社區大學學術研討會為此社大發展策略下的首次嘗試,該研討會主題為「社會重建與在地實踐—社大教與學的視野與方法」。本文為主題論壇「一所培力實踐社群的公民學校」引言稿,由台南社區大學工作團隊共同撰寫,講述台南社大如何「從一個委託業務變成一所公民學校」的實驗歷程。

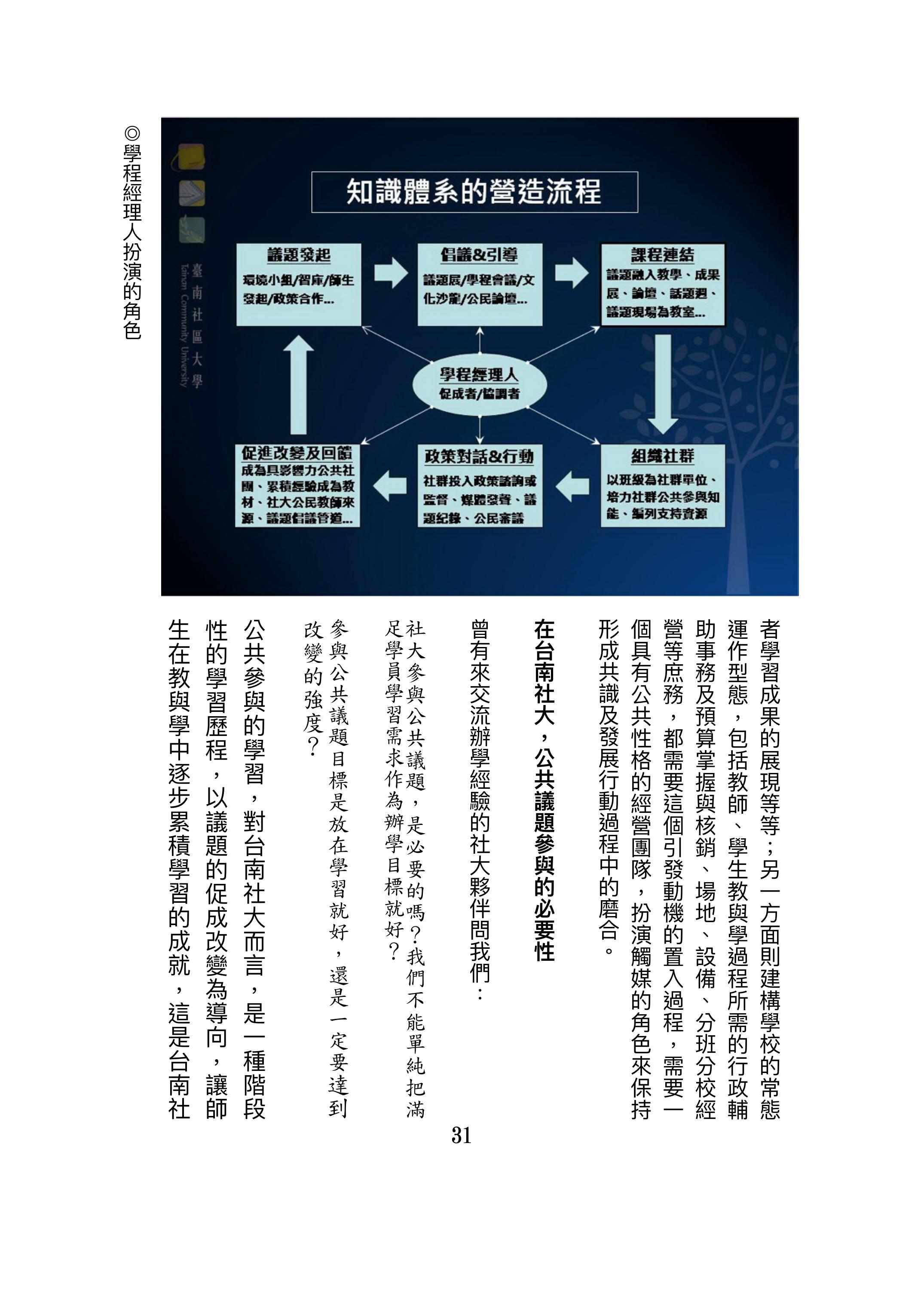

在前言中提到,台南社大一直嘗試精進公領域教學的設計並置入課程中,也一直在預算有限的條件下,維持人力投入公共議題研究的專案,除此之外,他們督促市府訂定《社區大學自治條例》以定位社區大學的任務就是促進公共參與,而台南社大的工作團隊也有一個非常特別的機制—學程經理人,工作人員不只要維持學校運營的庶務,也要經營教師社群的討論、安排在議題現場的學習活動等,以發展社大辦學的公共性。

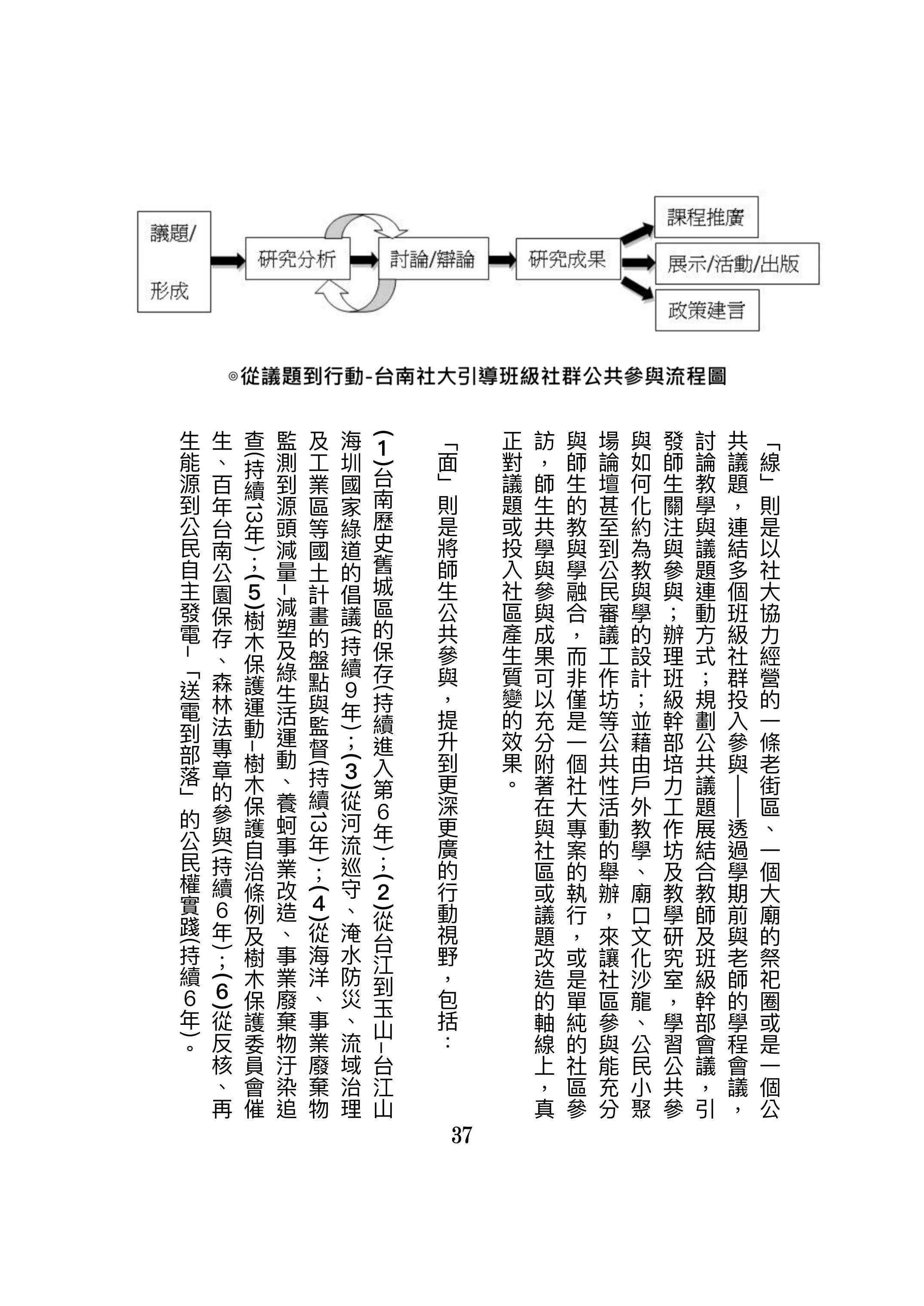

對台南社大而言,實踐社群引用的是Wenger(1998)的定義,需要建立「共同的參與投入」、「共有的願景」、「共享的智庫」等三個元素。台南社大視「班級」為學習、實踐公共參與的實踐社群,並且尊重社群的主體,不把師生視為被動員的「工具」。而要形塑實踐社群,主要是靠學程經理人來當觸媒,學程經理人一方面連結外部議題與資源,一方面協助教師規劃、實行教學設計,而實踐社群本身,則在班級內部、在跨課程合作上都以練習討論公共事務、參與公共性活動為目標。19年來,台南社大成就了六大主軸的行動,後續便以三個案例來說明其如何發展實踐社群。