2019年對台灣社區大學的參與者而言,是一個十分嶄新的開始。社區大學全國促進會將每年舉辦一次,具有串聯社大、共同對社會發聲之功能的「社區大學全國研討會」(1999年為第一屆社區,活動地點在新竹市,主題為「落實高教於地方,迎接社區大學的新時代」)這項活動傳統,轉為與「社區大學學術研討會」相互搭配,在單、雙數年份交替舉行。社大學術研討會的功能是「發展論述,用屬於『社大』自己的詞彙來指認社大在當代社會中存在的意義」,全國研討會則著重在「呈現社大影響力、擴大社大與社會的連結」。

2019年社區大學學術研討會為此社大發展策略下的首次嘗試,該研討會主題為「社會重建與在地實踐—社大教與學的視野與方法」。本文為分場論壇「魅力四社:從開心上課的社群與社團,走到關心社區與社會」引言稿,作者為雲林山線社大校長黃世輝。黃為該場論壇主持人,其他出席者則有永和社大、新中和社大、宜蘭社大。

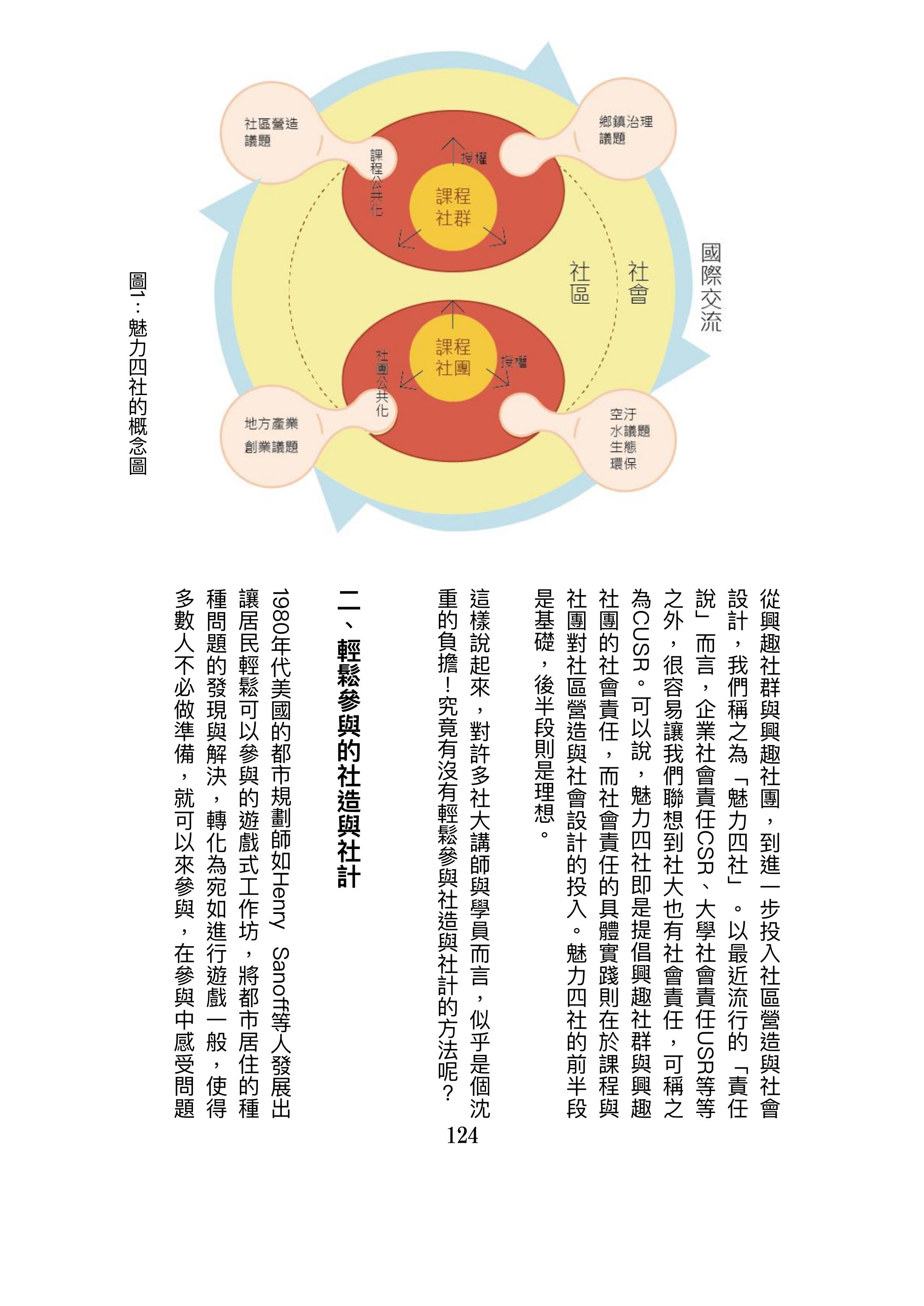

黃世輝認為,社大的課程是一個個興趣社群,社團或課程社團化,則算是這些興趣社群的延伸,但社大的一項重要目的,其實是醞釀「公民社會」,也就是促成這些興趣社群投入「社區營造」、「社會設計」這些公共的事務。他因此提出參與式工作坊的方法,以及借鏡ANT行動者網絡理論的精神,呼籲社大在處理社區或社會議題時,應該要試著轉譯問題,找到問題與人們的利害關係,以此來召喚行動者,並用各種形式擴大這些行動者的影響力。他也提到,社區經營的工作目前還未能與社大的經費、校務運作制度有非常良好的銜接,使得社大的社區經營工作並不容易累積,也不容易觸及深層的在地問題核心。