「昭和年代加香包種茶香花別數量及栽培狀況表」之資料來自於1995年(民國84年)由臺灣省茶業改良場編印之「臺灣日據時期茶業文獻譯集」,由時任茶業改良場研究員之徐英祥先生進行編譯,而該章節「包種茶之加香」原作者為原臺灣總督府檢查所百成盛之先生,原始資料來自於1940年(昭和15年)五月出版「臺灣之茶業」第二十三卷第二號。

臺灣包種茶製造起源,於1873年(明治六年)從烏龍茶之轉向開始,當時臺灣以生產烏龍茶為主,產量旺盛,但至1873年時商況一度停頓,為將滯銷茶葉運往對岸福州銷售,而將茶葉加以薰花製成包種茶,此即為臺灣包種茶製造動機之開始。

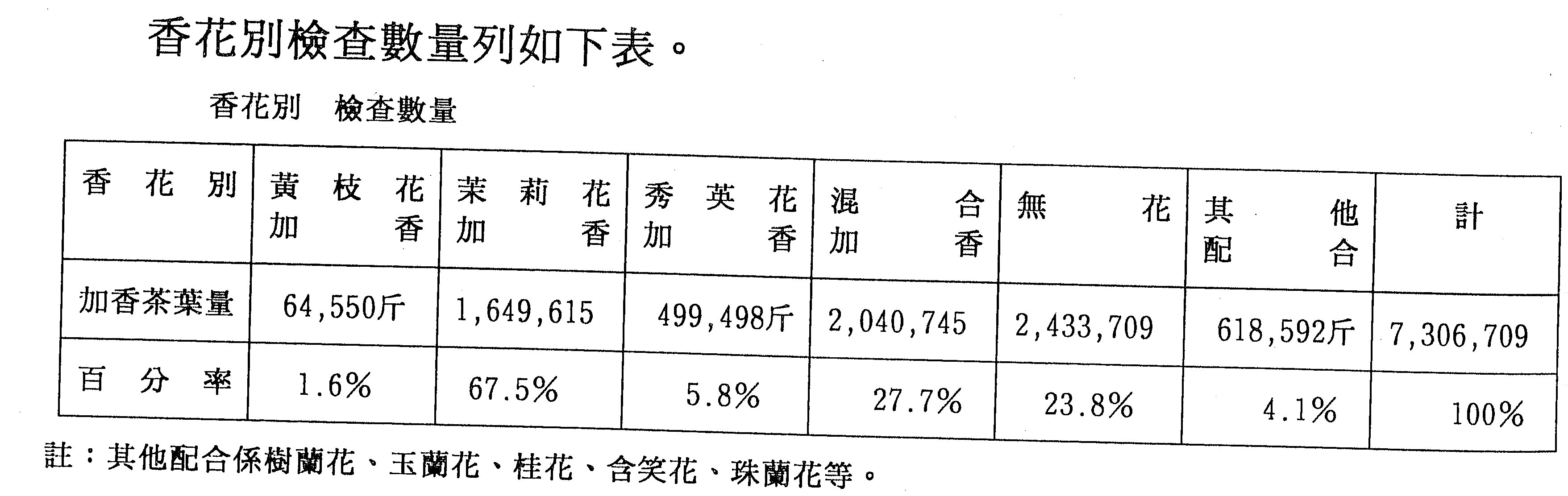

依據表列資料顯示,當時包種茶之加香茶葉數量達全部產量之76.2%,其中以茉莉花(67.5%)為最多,其次為秀英花(5.8%)及黃枝花(1.6%),而混合加香則占27.7%,其他配合占4.1%,包含樹蘭花、玉蘭花、桂花、含笑花及珠蘭花等。

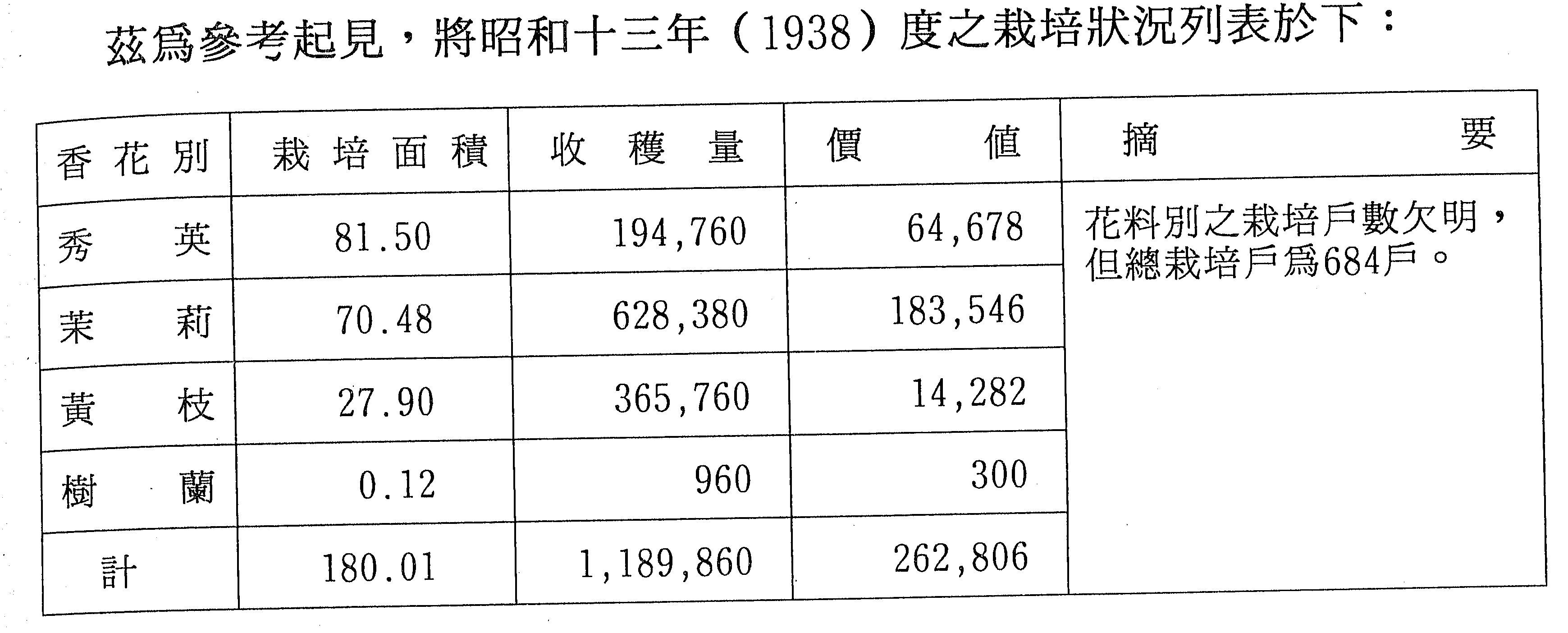

而對應1938年(民國27年)香花栽培狀況表資料,以秀英花栽培面積(81.50甲)為最多,其次為茉莉花(70.48甲)及黃枝花(27.90甲),但收穫量則以茉莉花(628,380斤)為最多,其次為黃枝花(365,760斤)及秀英花(194,760斤)。