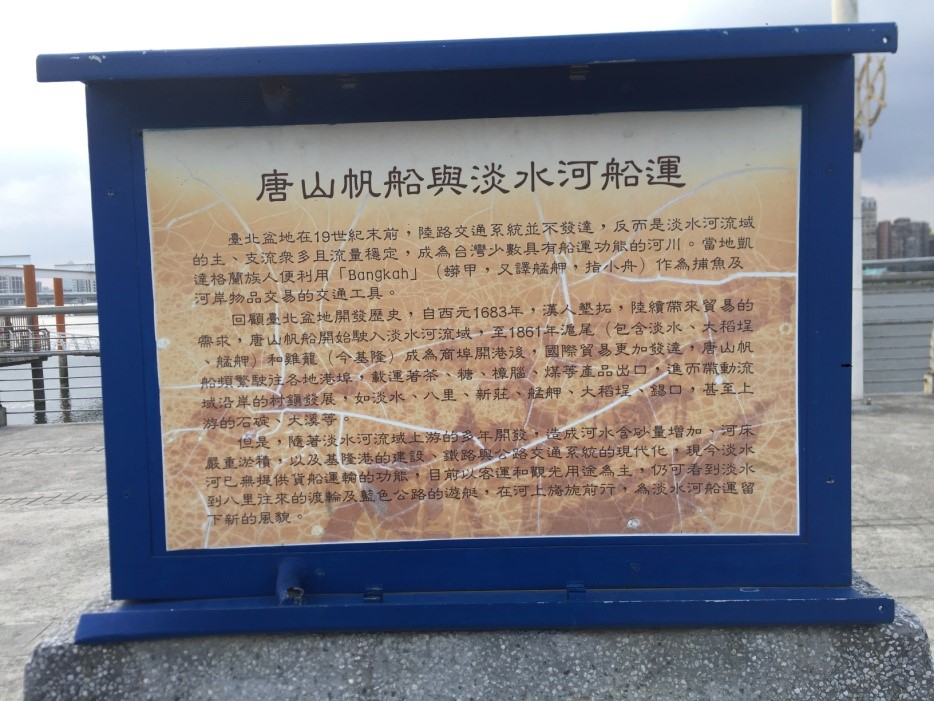

圖為大稻埕碼頭岸邊的「唐山帆船與淡水船運」說明牌,豎立於唐山帆船「䑸」旁邊,說明淡水河流域船運的變遷。

說明牌內文記述,「早期臺北盆地陸路交通不便,因此1683年以後,漢人進入臺北盆地墾殖,是利用淡水河系之船運機能,以唐山帆船向內陸推進。一直到19世紀末,淡水河仍然是北部地區最重要的交通動脈。1861年滬尾(含淡水、大稻埕與艋舺)及基隆成為通商口岸後,唐山帆船更是外銷茶、糖、樟腦、煤的重要工具,從而帶動淡水河系沿岸聚落如新莊、錫口、萬華、大稻埕之繁榮,甚至延伸至上游的石碇、大溪等地。」

當年西方人調查淡水河系時,依據河流流量,認為基隆河為主流,大嵙崁溪即今大漢溪為支流(因大漢溪流量季節性變化較大)。「䑸」可直達新莊(大漢溪)與錫口(基隆河),日據時期小火車可達汐止,單桅小帆船最遠可達暖暖基隆河、深坑(景美溪)、曲尺(新店溪)、三峽(三峽河)、龍潭(大漢溪)。大稻埕至淡水是行駛蒸氣交通船。