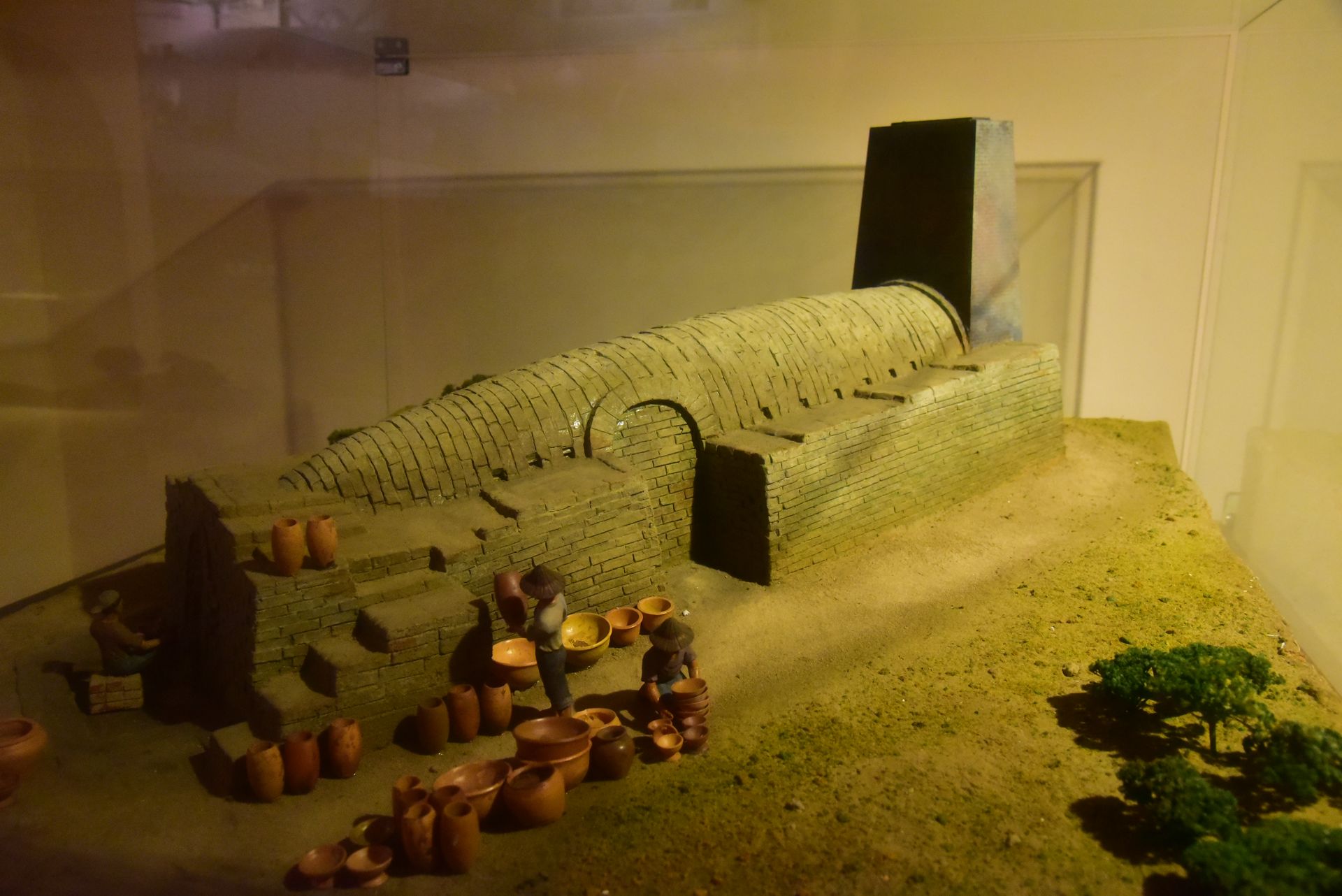

蛇窯,在中國大陸通稱為龍窯,因依山勢而建的長條型隧道窯身,像一條匍伏於大地上的長蛇或龍而得名,於明鄭時期自大陸福州引進,為臺灣早期製陶最普遍的窯爐。日治時期在苗栗縣的通霄白沙屯、銅鑼等地便有部分的傳統蛇窯燒製的窯場,而「竹南蛇窯」可說是苗栗最具代表性的傳統蛇窯。民國60(1972)年,來自臺中外埔大甲東的陶師林添福,帶著9名師傅與一頭牛,自己造模印3000塊土磚,工作9天完成了一座25公尺長的蛇窯(目前截短為20公尺長),以生產陶瓷花盆為主,是目前全臺少數仍可燒製的傳統蛇窯。

蛇窯的窯爐結構可分為擺放燃料生火的窯頭、產品擺置的窯室、抽氣排出熱廢棄的煙囪三部分,構造較為簡單。以相思木等木柴為燃料,窯燒溫度在1200℃以上,特點為溫差可燒出豐富色彩變化的柴燒質感,是現代電窯所無法呈現的特有風格。窯室靠著坡度形成窯內自然抽力,因此不需要太高的煙囪,有著容量大、產能高的特性,成為清代以來在臺分布最多的窯爐。蛇窯遍及全臺鶯歌、新竹、沙鹿、大甲東等地,目前許多地方的蛇窯仍保留完整,其中南投「水里蛇窯」還成為著名的觀光休閒景點;反觀苗栗的窯爐以登窯為主流,蛇窯並不多見。