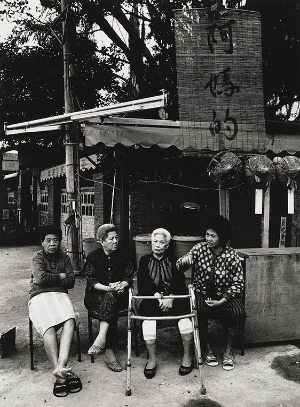

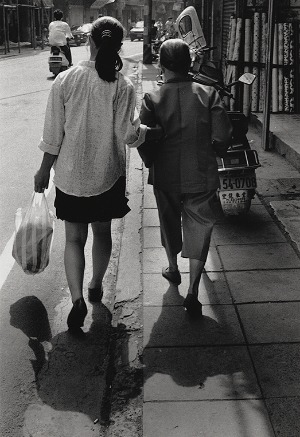

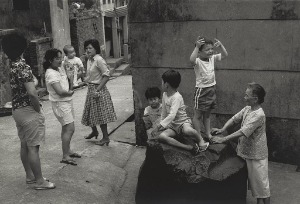

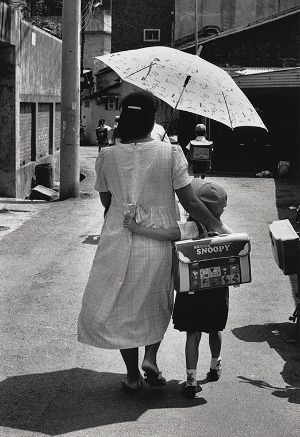

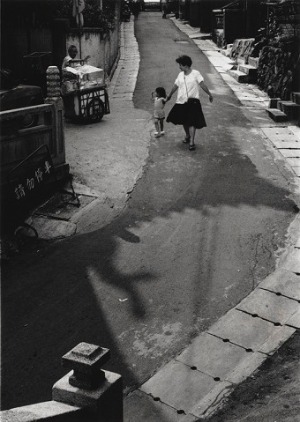

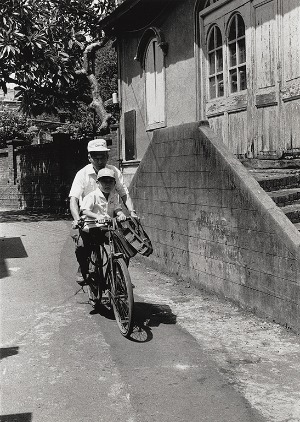

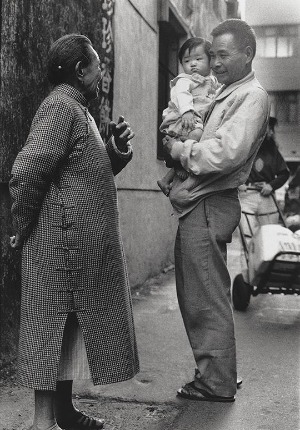

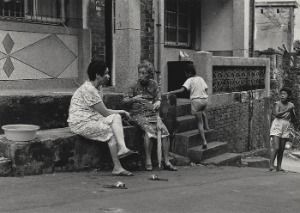

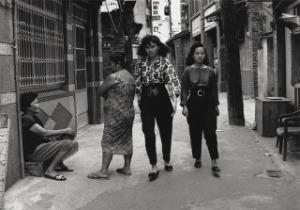

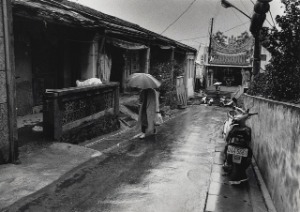

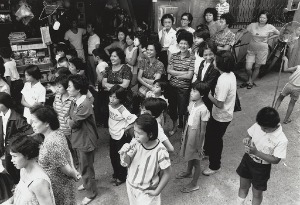

此系列為蘇莉莉老師於民國72-82年(1983-1993)間,記錄下淡水重建街、清水街、馬偕街、中正路與渡船頭環河道路的鄉親鄰里互動照片。

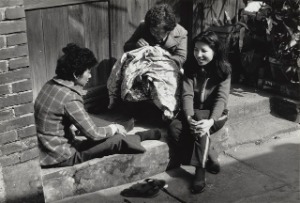

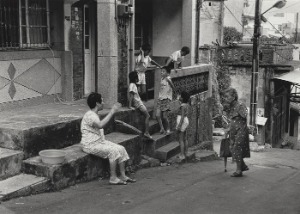

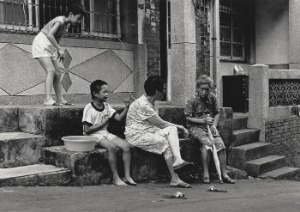

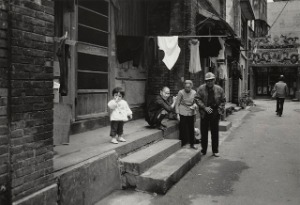

現今的清水街北段在清代設有許多米店,以及碾米的「土壟間」,故舊稱「米市子街」、「米市街」。附近村落和北方山丘村莊收成的稻米,皆挑到這裡來碾製成白米,再裝船運到中國出售,商業興盛。直到清水祖師廟興建後,米市街才改名清水街。後來街市往中段與南段的「後街」和「布埔頭」延伸,變成清代淡水民生消費市場的骨幹。位於清水街底的興建宮,相傳在二次大戰轟炸時,躲入其中的居民毫髮無傷,因而成為地方重要的廟宇。重建街和清水街一帶的屋舍建築沿山坡而建,台階狀地基成為鄰里交誼所在,當地人甚至擺了長形石塊在門口,鄰居往來走動可隨意沿街坐下寒暄一番。

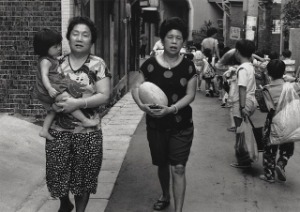

根據拍攝者蘇老師回憶,淡水的房子雖然一家挨著一家擠在窄街上,但居民的人際關係是開闊無拘的,鄰里閒話家常,照應彼此的小孩,婦女縫衣抱幼兒,老人下棋談天、乘涼逗狗。整條街就像個大家庭,每戶人家會自動隨手清掃路面,平日也不吝敦親睦鄰,守望相助,老街洋溢著濃濃的人情味。居民從住宅形態所產生的那股親密感,不論是房子與房子、人與人之間都是和諧互相信賴的關係,經由這些視覺感應和生活體驗,反應出與當地環境一體的感覺。