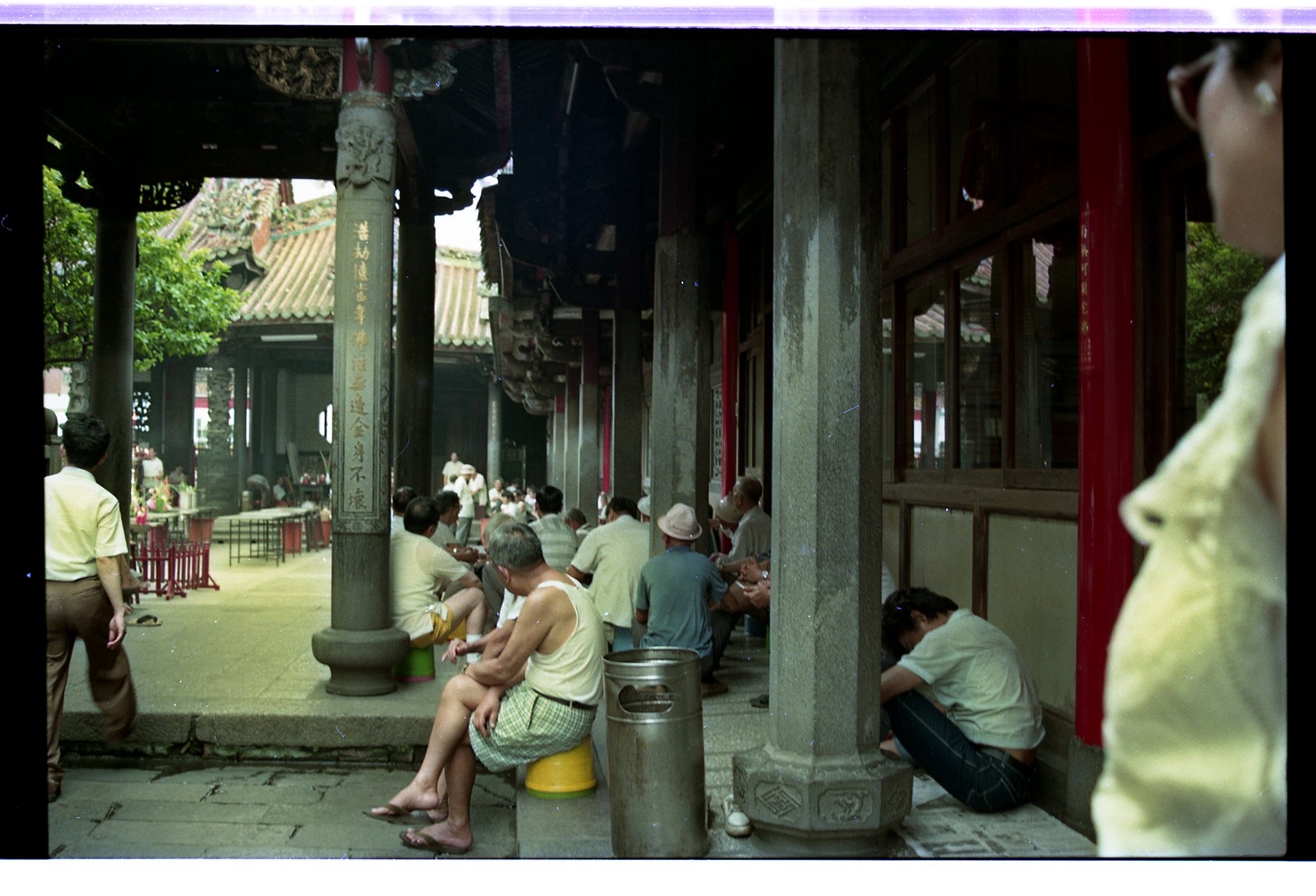

照片為龍山寺西側廂房及過水廊,經常有許多民眾在寺內通道、迴廊或是殿廳前休憩逗留的情形。透過這些珍貴的影像紀錄,可以看出當時管理上的問題與難處。

由於是開放性質的信仰場所與公共空間,除了一般信眾外參拜、誦經或參與法會儀式外,龍山寺長期聚集了各式各樣以寺為家的民眾,或是無家可歸的街頭遊民。

戰後都市人口激增,政府又在龍山寺周邊安置臨時攤販,此舉使得本來寧靜的寺前公園一帶迅速產生遊民問題。早期人們對公共場所的使用意識與公共衛生安全習慣並不普及,因此越來越複雜的空間使用亂象,衍生出龍山寺內管理上的問題,例如:隨地躺臥睡覺、聊天喧嘩、賭牌嬉鬧、喝酒滋事、製造垃圾、髒亂異味、阻礙通道,甚至與其他香客發生衝突,各種無法可管的行為層出不窮,讓寺方左右為難。1960年代,龍山寺建起四周圍牆。

基於人道與宏觀的佛教立場,龍山寺原本一貫採取溫和勸導方式,但成效不彰,環境問題逐步加重,流浪者、遊民就地起居狀況也日漸增加。

龍山寺為解決逐漸惡化的寺院環境衛生及安全問題,於1992年開始推動「淨化寺廟」活動,以較積極的作法加強管理,才逐步解決了這個問題。